Николай Павленко - Екатерина Великая

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Екатерина Великая"

Описание и краткое содержание "Екатерина Великая" читать бесплатно онлайн.

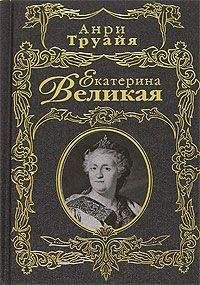

Об удивительной судьбе российской императрицы Екатерины Великой — урожденной Софии Фредерики Августы, немецкой принцессы из захолустного Ангальт-Цербстского княжества, волею судеб взошедшей на российский престол и в течение почти тридцати пяти лет (1762–1796) самодержавно управлявшей великой Империей, — о ее необыкновенных замыслах и свершениях, любовных утехах и взаимоотношениях с вельможами, а также о судьбах России Екатерининской эпохи и о многом другом рассказывает в своей новой книге известный историк Николай Иванович Павленко, признанный знаток истории России XVIII века.

Указом 26 февраля 1764 года монастырские, архиерейские и церковные вотчины с населявшими их крестьянами общей численностью в 910 866 душ мужского пола передавались Коллегии экономии. Все повинности крестьян были переведены на денежный оброк в размере полтора рубля с мужской души. Общая сумма дохода, по расчетам Коллегии экономии, должна была составить 1366 тысяч рублей, из которых на содержание архиерейских домов отпускалось около 150 тысяч рублей, на мужские и женские монастыри — около 207 тысяч рублей, на содержание инвалидных домов — 115 тысяч рублей. Если к этому приплюсовать расходы на богадельни, семинарии и духовные училища, то окажется, что большая половина доходов, извлекаемых из экономических крестьян, поступала в казну.

Секуляризация церковных вотчин имела три важных следствия. Она лишила духовенство экономической мощи. При Петре Великом, напомним, было упразднено патриаршество и учрежден Синод, полностью зависимый от государства: синодалы являлись чиновниками в рясах; подобно светским служителям, они приносили присягу и получали жалованье. Теперь, при Екатерине II, появилась и полная материальная зависимость монастырей и епархий и рядовых монахов от государства, которое брало их на свое содержание. Третий результат секуляризации состоял в облегчении условий жизни крестьян, ранее принадлежавших духовным помещикам. Это было связано с заменой барщинных повинностей денежным оброком, что давало крестьянам больше самостоятельности и развязывало их хозяйственную инициативу. Крестьяне восприняли секуляризацию как благо и прекратили неповиновение, которым были охвачены многие монастырские вотчины.

Столь же парадоксально выглядит судьба второго манифеста Петра III — о дворянской вольности. Екатерину возвели на престол дворяне, облаченные в гвардейские мундиры, ее поддержала сановная столица. Императрица отплатила дворянам заверением, что их главное право — привилегия владеть крепостными — остается незыблемым. На пятый день после переворота, 3 июля, был обнародован указ, внесший в умы дворян больше успокоения, чем изобиловавшие общими местами манифесты 28 июня и 6 июля: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять и крестьян в должном их повиновении содержать»[58].

Как совместить этот указ, как, впрочем, и политику Екатерины на всем протяжении ее царствования, направленную на всемерное укрепление в стране крепостнических порядков, с ее высказываниями, осуждавшими крепостное право, в годы, когда она была великой княгиней? Тогда она рассуждала так: «Противно христианской вере и справедливости делать невольниками людей (они все рождаются свободными)… Осуществлением такой решительной меры, конечно, нельзя будет заслужить любви землевладельцев, исполненных упрямства и предрассудков». Далее великая княгиня излагала фантастический план постепенного освобождения крестьян от крепостной неволи: крестьяне при заключении сделки купли-продажи должны были получить свободу. «Таким образом в сто лет, — резюмировала великая княгиня, — все или по крайней мере большая часть имений переменит господ и вот народ свободен». План освобождения крестьян бесспорно наивен, но нас в данном случае интересует негативное отношение Екатерины к крепостному рабству.

Когда же Екатерина фальшивила: в первом случае, начитавшись творений просветителей и усвоив их взгляды на крепостное право, или после того, став императрицей и получив возможность реализовать свой план освобождения крестьян, но не только отказавшись от него, но и предприняв немало мер к укреплению крепостнических порядков, способствуя их развитию вширь и вглубь?

Советская историография отвечала на этот вопрос четко и недвусмысленно: Екатерина лукавила, скрывая за просветительской фразеологией свою «подлинную крепостническую суть». Сложившийся стереотип об императрице как об опытнейшем демагоге, говорившем одно, а делавшем совершенно противоположное, представляется нам плодом упрощенной трактовки, игнорирующей исторические реалии. В другом месте мы вернемся к изложению политических и социально-экономических воззрений императрицы, находившихся в русле умеренного просветительства. Этих взглядов она придерживалась почти всю жизнь: и в годы, когда была великой княгиней, и в годы, когда стала императрицей и столкнулась с реалиями суровой действительности. Но достаточно было Екатерине заикнуться об освобождении крестьян не только 3 июля 1762 года, когда ее положение было еще достаточно шатким, но и в любой другой день своего долгого царствования, чтобы быть смещенной с престола. Напомним, умеренное просветительство не признавало революционной ломки, ему было чуждо представление о насилии как средстве совершенствования общества. Понадобилось столетие, чтобы общество подготовилось к мысли о необходимости освободить крестьян. Если честолюбие Екатерины было нацелено на то, чтобы удержаться у власти, то это же честолюбие принуждало ее действовать вопреки своим убеждениям и в угоду подавляющей массе помещиков.

Схожая ситуация сложилась при определении ее позиции к нормативным актам своего супруга. Екатерине, конечно же, было бы крайне желательно дезавуировать их, продемонстрировать не только их несостоятельность, но и вредность для общества и предложить им свою альтернативу. Но и здесь обстоятельства оказались сильнее субъективных желаний императрицы — ей довелось подтвердить указы Петра III о запрещении покупать крестьян к мануфактурам и об упразднении Тайной розыскных дел канцелярии. Два обстоятельства облегчали задачу императрицы: во-первых, оба акта Петра III соответствовали ее собственным взглядам, а во-вторых, они укрепляли, а не ослабляли ее позиции на троне.

В самом деле, Тайная канцелярия умирала собственной смертью: почти два десятилетия после дела Лопухиных канцелярии не доводилось расследовать каких-либо серьезных политических преступлений — в сфере ее разбирательства оказались мелкие нарушения правопорядка, когда какой-либо горожанин или солдат спьяну обругал императрицу или ее фаворита нецензурными словами, либо объявил себя самозванцем, либо закричал «слово и дело» без наличия на то оснований. Восстановить Тайную канцелярию значило воскресить печальной памяти учреждение, запятнавшее себя пытками и кровавыми истязаниями в годы правления Анны Ивановны. Популярности Екатерине это не прибавило бы.

Было бы, однако, ошибочным полагать, что Петр III, упразднив Тайную розыскных дел канцелярию, ликвидировал орган политического сыска — произведена была лишь смена названия. Тайную канцелярию заменили Тайные экспедиции при Сенате в столице и при сенатской конторе в Москве, имевшие те же функции. Преемственность подчеркивалась и тем, что в Тайную экспедицию Сената был привлечен аппарат Тайной канцелярии во главе с Шешковским. Практическое значение имела лишь отмена возбуждения дел по знаменитому воплю «слово и дело».

Екатерина подтвердила упразднение Тайных розыскных дел канцелярии, но внесла существенные новшества, изъяв Тайную экспедицию из ведения Сената и подчинив ее генерал-прокурору, что повышало секретность расследуемых дел. Впрочем, важнейшие политические процессы вела не Тайная экспедиция, а специально созданные комиссии. Таковы следственные комиссии по делу Хрущева и Гурьевых, по делу Мировича, Мацеевича и др.

Воззрениям Екатерины соответствовал и переход промышленности от использования принудительного труда к вольнонаемному, тем более что для подобного перехода возникли необходимые условия. И хотя мануфактуристы противились этому указу, они составляли столь незначительную прослойку населения, что их протесты можно было игнорировать. Напротив, восстановление монопольных прав дворянства на душевладение соответствовало интересам дворян, и указ Петра III, как и подтверждение этого указа Екатериной II, вызывали со стороны привилегированного сословия однозначно положительную оценку.

Что же касается манифеста о вольности дворянства, то он лучшим образом иллюстрирует ситуацию, когда воззрения Екатерины вступали в конфликт с сиюминутными политическими интересами. Казалось бы, Екатерина в первую очередь должна была определить отношение к нему: либо подтвердить, как это она сделала с указами о Тайной канцелярии и запрещении промышленникам покупать крестьян к мануфактурам, либо дезавуировать его, как она поступила с манифестом о секуляризации церковных имуществ. Ни того, ни другого она не сделала. Видимо, молчание императрицы вызывало недоумение и даже недовольство дворян, что явствует из ее записки Н. И. Панину: «Я запамятовала давно вам сказать, что не много (не мало? — Н. П.) роптания меж дворянства о неконфирмации их вольностей и надлежит о том не позабыть приступ сделать».

«Приступ» обозначился обнародованием 11 февраля 1763 года указа об учреждении комиссии о русском дворянстве. Она была укомплектована первейшими вельможами страны — в нее вошли А. П. Бестужев-Рюмин, канцлер М. JI. Воронцов, гетман Украины К. Г. Разумовский, сенатор Я. П. Шаховской, обер-гофмейстер наследника Н. И. Панин, генерал-аншефы З. Г. Чернышов и М. Н. Волконский, а также фаворит императрицы генерал-адъютант Г. Г. Орлов. Секретарем комиссии был назначен Г. Н. Теплов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Екатерина Великая"

Книги похожие на "Екатерина Великая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Павленко - Екатерина Великая"

Отзывы читателей о книге "Екатерина Великая", комментарии и мнения людей о произведении.