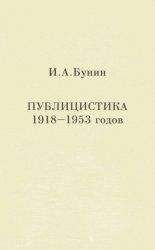

Иван Бунин - Публицистика 1918-1953 годов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Публицистика 1918-1953 годов"

Описание и краткое содержание "Публицистика 1918-1953 годов" читать бесплатно онлайн.

Книга включает в себя все выявленные на сегодняшний день тексты публицистических статей И. А. Бунина за период с 1918 по 1953 год. В большинстве своем публицистика И. А. Бунина за указанный период малоизвестна и в столь полном составе публикуется у нас впервые. Помимо публицистических статей И. Бунина в настоящее издание включены его ответы на анкеты, письма в редакции, интервью, представляющие как общественно-политическую позицию писателя, так и его литературно-критические высказывания.

Вообще, это не шутка — название, ярлык. Прав Кузьма Прутков: «Ежели хочешь быть камергером, будь им!» Ежели хочешь успеха, непременно добейся, чтобы налепили на тебя хоть какой-нибудь ярлык, ибо он нужен публике и критике, как печка, от которой можно танцевать, как поноска пуделю, как вертел для шашлычника. Лучше всего сам придумай для себя этот ярлык. «Чем себя наречешь, тем и прослывешь». Кличка нужна порой даже и настоящим талантам. Сколько лет даже как бы не существовал, например, Тютчев. Этот великий поэт! И вот, наконец, — статья Владимира Соловлева: «Тютчев — поэт ночи, поэт хаоса…» И пошло, и пошло… Вертел был найден.

А насчет «Скорпиона» еще одно замечание: как обмеривали, как обвешивали его «Весы»! Истинно по-московски! Вес «своих» всегда оказывался огромный, вес чужих — смехотворный. Например, все участники «Знания» — поголовно — назывались в этих «Весах» неизменно «всероссийскими бездарностями». Про меня — я вскоре почел за благо удалиться из этого литературного лабаза, — было однажды сказано так: «Произведения Бунина подобны солдатским сапогам, поставляемым интендантствами, — сапогам с бумажными подошвами». Это написал молодой поэт Сергей Соловьев, который, впрочем, очень скоро сознал всю глупость своего сравнения и вдруг прислал мне письмо: «Простите мне ради Бога мою низость — я написал о Вас по приказу, то, что буквально продиктовали мне…»

* * *Брюсова я узнал еще в студенческой тужурке. Помню, поехал к нему в первый раз с Бальмонтом, в морозный солнечный день. Он жил на Цветном бульваре, в доме своего отца, торговца пробками. Дом был небольшой, двухэтажный, толстостенный, — настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с высокими и всегда запертыми на замок воротами, с калиткой, с собакой на цепи во дворе, словом, со всем духом и всей обстановкой, подобающей таким домам. Мы Брюсова в тот день не застали. Но на другой день Бальмонт получил от него записку, приглашение на новое свидание. «Очень буду рад видеть и Бунина, с мальчишеской важностью писал он: — он настоящий поэт, хотя и не символист». Поехали снова — и я увидел и впрямь еще очень молодого человека с довольно толстой и тугой гостинодворческой (и довольно азиатской) физиономией. Говорил этот молодой гостинодворец очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революционно (в смысле искусства), — да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах, «вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!» — воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового у него уже были жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, узаконения, за малейшее отступление от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительная. Я попросил у него на несколько дней какую-то книгу. Он странно сверкнул на меня из своих твердых скул своими слегка раскосыми, бессмысленно блестящими, как у птицы, черными глазами и с чрезвычайной галантностью, но и весьма резко отчеканил:

— Никогда и никому не даю ни одной из своих книг даже на час!

* * *Из числа писателей «народников» во времена моей ранней молодости еще были живы Николай Успенский, Глеб Успенский, Златовратский, Засодимский, Наумов, Нефедов. Все они еще пользовались большой известностью и очень читались, — особенно Глеб Успенский и Златовратский; читались и некоторые из более ранних, уже умерших — Омулевский, Левитов… Большого различия между ними их почитатели не делали. А меж тем различие было огромное: Левитов и оба Успенских были столь замечательные писатели, что можно даже и теперь читать и перечитывать многие из них произведений. Прочие «народники» были совершенно бездарны и забыты вполне справедливо.

Некоторые из рассказов Левитова поразили меня в ту пору, — особенно «Горбун», — поразили тем более, что связывались с моим представлением о нем самом, о его глубоко несчастном, в некоторых отношениях ужасном и почти трагическом образе. Теперь о Левитове никто не знает, не помнит, а ведь он, повторяю, был когда-то в первых рядах русской литературы и был не случайно, а с полным основанием, хотя художественный талант, которым он был наделен от природы, не развился даже и в десятой доле той меры, что полагалось ему, а душа, в основе своей глубокая и поэтическая, с детства была надломлена в темноте, нищете и всяческом прочем убожестве той среды, к которой он принадлежал, в которой родился и вырос, — он был сын сельского дьячка, — и потом бродяжничеством, пьянством и жизнью в столичных трущобах. Участь его была похожа на участь многих его современников из числа писателей «разночинцев»: в ранней молодости пешком ушел из своей тамбовской губернии в Петербург, чтобы учиться и писать, «жить в центре умственных интересов», а в Петербурге, конечно, жил жизнью нищей и пьяной богемы, писал наспех, как попало, затем впал в пьянство уже беспробудное, в бродяжничество и босячество постоянное, полное жестокого душевного ожесточения, едкой сердечной горечи, и погиб, в конце концов, от белой горячки, в одной из московских больниц. Как и многих других, подобных ему, много раз пытались добрые люди спасти его, устроить, вернуть к образу и подобию Божию — и, конечно, напрасно. Я знал одного из этих добрых людей, и он мне рассказывал:

— Я однажды подобрал Левитова в такой грязи, в такой нищете, которой вы и представить себе не можете. Он у меня отдышался, отъелся, я его одел, обул, предоставил ему прекрасную комнату, снабдил карманными деньгами, — мол, живи, сколько хочешь, поправляйся, работай… И чем же он отплатил мне за все это? Выхожу раз утром, а он ходит по гостиной, куда только что поставили новую шелковую мебель, — и мочится на кресла, на диваны: «Вот вам, говорит, полюбуйтесь, благодетель, на свою мещанскую роскошь!» А затем вышел в прихожую, взял картуз и палку — и исчез… Настоящий русский человек был!

Весьма увлекся я в молодости и Николаем Успенским и опять не только в силу его художественного дарования, но в силу и личной судьбы его, во многом схожей с судьбой Левитова: страшные загадки русской души уже и тогда волновали, возбуждали мое внимание.

Он тоже когда-то занимал в литературе одно из самых видных мест. Однако он тоже сделал, кажется, буквально все возможное, чтобы погубить и свою известность, и талант. Он бросил работать, стал пьяницей и бродягой и кончил свое существование еще хуже, чем Левитов: умер в Москве, на улице, перерезав себе горло бритвой. Существование это было ужасное и позорное. Мы были с ним земляки, и я, еще будучи почти мальчиком, много о нем наслышался в Ефремове (уездном городе Тульской губернии), а потом кое-что узнал от его тестя и тещи. Эти последние (поп и попадья) жили от нас верстах в тридцати. Узнав о смерти Успенского, я, с мальчишеской горячностью, тотчас же поскакал к ним. Батюшка принял меня ласково, но от разговоров о зяте вскоре уклонился, поспешил уйти на пасеку. Зато матушка проявила полную откровенность, даже призналась, что была несколько лет в связи с Успенским.

— Да, — сказала она, — это все правда, что говорят и говорили о Николае Васильевиче. Несколько лет тому назад он явился к нам босяком, поселился у нас, жил как член семьи, а затем увлек и обесчестил мою дочь, — назло мне, как он сам выразился. Назло за что? Но он и сам этого не знал: просто, говорит, захотелось сделать гадость и все тут. Затем он на ней женился, быстро свел ее в гроб, а девочку, прижитую с ней, увел с собой, уходя от нас. Жил он тем, что потешал купцов, мещан и мужиков всяким шутовством, игрой на гармонике, тем, что заставлял своего несчастного ребенка плясать и приговаривать всякую похабщину. Он иногда даже брал ее, как щенка, за шиворот и, на забаву мужикам, бросал в реку, в пруд. Вот, говорил он, вы сейчас увидите, православные, образец рационального воспитания, — и трах ребенка в воду! Бог ему судья, замечательный, но ужасный был человек… Тургенев, желая его спасти, целое имение ему подарил. Так нет — он и именье бросил. Оскорбил ни за что ни про что, изругал самыми последними словами Тургенева и опять ушел шататься. А чем кончилось все это — вы знаете: зарезался на Кузнецком мосту, среди бела дня. А какой ум, какой талант был! Знаете ли вы, что некоторые страницы Глеба Успенского написаны не самим Глебом, а им? Ведь Глеб (его двоюродный брат) очень высоко ценил его и не раз просил: «Помоги-ка мне вот такой-то и такой-то мужицкий или мещанский разговор написать — ты это гораздо лучше сделаешь, чем я…»

* * *Первое выступление на литературных вечерах — осенью 1895 года, в Петербурге, в знаменитом зале Кредитного общества.

Незадолго перед этим, в первой книжке народнического журнала «Новое слово» под редакцией С. Н. Кривенко, одного из бывших столпов «Отечественных записок», я напечатал рассказ «На край света», — о переселенцах. Рассказ этот критики так единодушно расхвалили, что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать, а петербургское «Общество попечения о переселенцах» даже обратилось ко мне с просьбой приехать в Петербург и выступить на литературном вечере в пользу какого-то переселенческого фонда. И вот я в Петербурге, — в первый раз в жизни, — и отправляюсь на этот вечер. Беру почему-то лихача и несусь среди огней и блеска великолепного, морозного Невского. Возле огромного дома «Кредитного общества» блеск еще пуще: ослепительный электрический свет подъезда, конные городовые с седыми от мороза усами, кареты и несметная толпа студентов и курсисток… Пробираюсь какими-то особыми лестницами куда-то наверх, где-то раздеваюсь, — и сразу попадаю в общество самых отборных знаменитостей, прочих участников вечера, уже собравшихся в артистической: «сам» Николай Константинович Михайловский, «сам» Потапенко, — он тогда гремел на всю Россию, — затем Засодимский, Мамин, Минский, Баранцевич, — он славился как отличный чтец, — и «сам» Петр Исаевич Вейнберг, душа всех литературных вечеров Петербурга, в великолепнейшем фраке и белом галстуке, с острым и голым, сияющим черепом, совершенно юношескими глазами и душистой серебряной бородой, столь длинной и узкой, что его звали за нее Черномором. Когда я вошел, он держал к присутствующим какую-то торжественно-комическую речь, воздев руки над огромным столом, загроможденным цветами, фруктами и винами, — и вдруг быстро повернулся и с воздетыми руками с размаху упал на одно колено: в артистическую, как-то мерно и томно прихрамывая, шурша серым шелковым платьем, в сопровождении двух франтов студентов из числа распорядителей вечера, вплыла М. Г. Савина, а за нею, не в меру щурясь, приставив лорнет к глазу, медленно вошло как бы некое райское видение, удивительной худобы ангел в белоснежном одеянии и с золотистыми распущенными волосами, вдоль обнаженных рук которого падало до самого полу что-то вроде не то рукавов, не то крыльев: З. Н. Гиппиус, сопровождаемая Мережковским.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Публицистика 1918-1953 годов"

Книги похожие на "Публицистика 1918-1953 годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Бунин - Публицистика 1918-1953 годов"

Отзывы читателей о книге "Публицистика 1918-1953 годов", комментарии и мнения людей о произведении.