Борис Соколов - Врангель

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Врангель"

Описание и краткое содержание "Врангель" читать бесплатно онлайн.

Книга об одном из вождей Белого движения Петре Николаевиче Врангеле прослеживает его жизненный путь блестящего гвардейского офицера царской России, получившего генеральский чин на тринадцатом году службы, до Верховного правителя Крыма и главы русской эмиграции. Автор, известный писатель и историк Борис Соколов, строит убедительные предположения об исторических альтернативах: какова была бы судьба Белого движения, если бы Врангель с самого начала возглавил его, и что изменилось бы, если бы ему удалось осенью 1920 года заключить союз с Польшей. В биографии рассказывается, как появился хрестоматийно известный образ генерала в черкеске, почему Врангель не поддержал выступление Корнилова против Керенского, в чем суть его конфликта с Деникиным, как на самом деле проходила эвакуация белых из Крыма в ноябре 1920 года и какова была истинная причина смерти того, кого современники называли последним белым рыцарем и кровавым черным бароном.

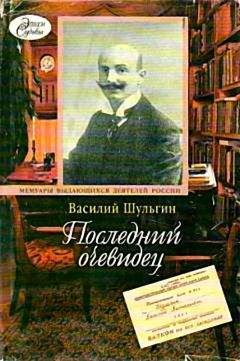

Кроме того, надо учитывать, что Врангель беседовал с Шульгиным как раз тогда, когда успехи Русской армии в Северной Таврии достигли своего пика и он мог надеяться, что удастся отстоять Крым и без польской поддержки.

Шульгин, несомненно, искренне ненавидел большевиков и, как это свойственно подавляющему большинству людей, собственную оценку ситуации приписывал народу. Врангель же, кажется, был склонен доверять Шульгину. Ведь у него было мало информации из тех сорока девяти губерний, что не входили в белый Крым: агентурная сеть была довольно слабой, информация от нее поступала нерегулярно и с большим опозданием. Пленные красноармейцы же, спасая собственную жизнь, конечно, говорили на допросах о том, что не любят большевиков и только искали случая, как бы сбежать из Красной армии. И были еще доходившие с советской территории слухи и редкие перебежчики вроде Шульгина. Но те, кто оказался в Крыму, среди массы слухов предпочитали отбирать те, которые говорили о скорой гибели большевиков, о восстаниях у них в тылу, о том, будто Буденный и другие видные советские военачальники готовы вот-вот перейти к белым. Именно они и публиковались главным образом в крымских газетах. Точно так же беженцы из Советской России в своем большинстве склонны были особо выделять те факты, которые могли говорить о скором крахе большевиков, и не обращать внимания на противоположные свидетельства.

Думается, Врангель не имел адекватного представления ни о внутреннем положении Советской России, ни о реальной боеспособности Красной армии, преувеличивая степень ее разгрома в Северной Таврии, а позднее — на Польском фронте. Отсюда — трагические для него и всего белого Крыма просчеты в завершающий период кампании.

Врангель, несомненно, обладал определенной харизмой. В. В. Шульгин вспоминал, что в Петре Николаевиче «чувствовался ток высокого напряжения. Его психическая энергия насыщала окружающую среду. Вера в свое дело и легкость, с какой он нес на себе тяжесть власти, власти, которая не придавливала его, а, наоборот, окрыляла — они-то и сделали это дело удержания Тавриды, дело, граничащее с чудесным».

По наблюдению H. H. Чебышева, Врангель «постоянно жил какой-то потусторонней жизнью, дышал дыханием носившейся вдалеке цели», пребывая в состоянии «духовного возбуждения, с оттенком экстаза».

А по мнению П. Б. Струве, барон сильно выигрывал в сравнении с Деникиным: тот «был улиткой в скорлупе» и «не видел людей и абсолютно ими не интересовался», тогда как Петр Николаевич «жил с людьми и на людях». Сознавая свою неосведомленность в политических вопросах, он охотно брал себе компетентных помощников, вроде того же Струве или Кривошеина, и часто опирался на их мнение. Врангель честно говорил Шатилову и другим друзьям-офицерам: «Беда в том, что ко мне обращаются с разными вопросами по государственному устройству, по веским экономическим и торговым вопросам, что я могу им сказать? Я должен верить тем, кто мне говорит. Я этого не люблю. Дайте мне конный корпус, и я покажу!»

Летом 1920 года Шульгин беседовал с главой крымского правительства Кривошеиным. Тот выражал общее настроение общественности, считая счастливой случайностью то, что белым удалось закрепиться в Крыму:

«— Когда меня призвали, я думал об одном: хотя бы клочок сохранить, хотя бы, чтобы кости мои закопали в русской земле, а не где-то там… Клочок для того, чтобы спасти физическую жизнь, спасти всех тех, кого недорезали… Не скажу, чтобы я очень верил в то, что это удастся… Я бы и совсем не верил, если бы я не верил в чудеса… Но чудо случилось… мы не только удержались, мы что-то делаем, куда-то наступаем… то, что совершенно разложившейся армии вдруг на самом краешке моря удалось найти в себе силы для возрождения, — это чудо… И что бы ни случилось, я всегда буду считать это чудом…

Он стал нервничать. Я сказал:

— Это правда… ведь в России бывает… но что же дальше?

— Дальше… Прежде всего вот что: одна губерния не может воевать с сорока девятью. Поэтому, прежде всего, не зарываться. Надо всегда иметь перед глазами судьбу наших предшественников. Деникин помимо всяких других причин, прежде всего, не справился с территорией. Мы наступаем сейчас, но помним — memento Деникин.

— Если так, то где же предел наступления?

— Необходимо держать хлебные районы, то есть северные уезды Таврии.

— Мне кажется, что удержать эту линию не удастся… Ведь настоящего фронта нет. Это не то, что война с немцами. Поэтому нас непременно или увлекут на север или сомнут к югу до естественной границы…

— Да, конечно… Но хлеб нам нужен… Рассматривайте это как вылазку за хлебом… Ведь если большевики называют генерала Врангеля „крымские ханом“, то следует принять тактику крымского хана, который сидел Крыму и делал набеги…

— Но зимовать в Крыму?

— Конечно… К этому надо быть готовым… Надо ждать…

— Ждать чего?..»

Прогноз Кривошеина был довольно мрачным: «— Одно из двух… Или большевики после всевозможных эволюции перейдут на обыкновенный государственный строй — тогда, досидевшись в Крыму до тех пор, пока они, если можно так выразиться, не опохмелятся, — можно будет с ними разговаривать. Это один конец… Весьма маловероятный… Другой конец — это так, несомненно, и будет — они вследствие внутренних причин ослабеют настолько, что можно будет вырвать у них из рук этот несчастный русский народ, который в их руках должен погибнуть от голода… Вот на этот случай мы должны быть, так сказать, наготове, чтобы броситься на помощь… Но для того, чтобы это сделать, прежде всего, что надо? Надо „врачу исцелися сам“. Это что значит? Это значит, что на этом клочке земли, в этом Крыму, надо устроить человеческое житье. Так, чтобы ясно было, что там вот, за чертой, красный кабак, а здесь, по сию сторону — рай не рай, но так, чтобы люди могли жить. С этой точки зрения вопрос „о политике“ приобретает огромное значение. Мы, так сказать, опытное поле, показательная станция. Надо, чтобы слава шла туда, в эти остальные губернии, что вот там, в Крыму, у генерала Врангеля, людям живется хорошо. С этой точки зрения важны и земельная реформа, и волостное земство, а главное, приличный административный аппарат.

— Насколько это вам удается?..

— Ах, удается весьма относительно… Дело в том, что ужасно трудно работать… просто нестерпимо… Ничего нет… Можете себе представить бедность материальную и духовную, в которой мы живем. Вот у меня на жилете эта пуговица приводит меня в бешенство — я вторую неделю не могу ее пришить. Мне самому некогда, а больше некому… Это я, глава правительства — в таких условиях. Что же остальные? Вы не смотрите, что со стороны более или менее прилично и всё как по-старому. На самом деле под этим кроется нищета, и во всём так… Тришкин кафтан никак нельзя заплатать. Это одна сторона. А духовная — такая же, такая же бедность в людях!..»

Реализм Кривошеина, лучше других представлявшего себе истинное положение вещей и всю непрочность как военных успехов, так и достижений в политической сфере, Шульгину не понравился: «Он опять стал очень нервничать. Да, положительно надломилось что-то в этом человеке. Выдержит ли? Кажется, не выдержит…»

Кривошеий обосновывал необходимость вырваться за пределы Крыма: «Трагедия наша в том, что у нас невыносимые соотношения бюджетов военного и гражданского. Если бы мы не вели войны и были просто маленьким государством, под названием Таврия, то у нас концы сходились бы. Нормальные расходы у нас очень небольшие были бы. Нас истощает война. Армия, которую мы содержим, совершенно непосильна для этого клочка земли. И вот причина, почему нам надо периодически, хотя бы набегами, вырываться…»

«Ах, лишь бы только не зарваться…» — опасался Шульгин.

Кривошеий заверил его, что в Крыму помнят печальный урок Деникина. Но, кажется, он сам в глубине души сомневался, что удастся расширить крымское «опытное поле» до необходимых пределов, а тем более долго удерживать его. Слишком уж неблагоприятно складывались обстоятельства. Ресурсов в Крыму почти не было. Крымские деньги ничего не стоили. Поэтому войска на фронте жили исключительно реквизициями и подножным кормом (тем, что захватывали на огородах и бахчах), а тыл — главным образом натуральным обменом. В прочность врангелевских реформ не верили, поскольку не верили в победу белых. Да и сами эти реформы, как мы увидим дальше, не были столь уж привлекательными для российского крестьянства.

По свидетельству либерального земского деятеля В. А. Оболенского, Врангель «подходил к власти без каких-либо предвзятых мыслей и без определенной программы, с верой в свою интуицию и в умение делать политические выводы из опыта жизни. Он ставил себе определенную цель, средства готов был выбирать любые».

Не имевший опыта в политике, барон, по мнению Н. Н. Чебышева, не был лишен политических способностей: «Врангель имел дар и вкус к организационной работе, управлению людьми и влиянию разумом, волей, искусными ходами виртуоза-шахматиста для осуществления поставленных им себе политических целей на благо русского дела, так, как он это благо понимал». Врангель обладал ораторским талантом, во всяком случае, речи произносил лучше других белых вождей из числа генералов и адмиралов. И приказы он писал бодрые и бойкие. И еще Петр Николаевич умел находить общий язык с состоятельными горожанами и офицерами, но говорить с казаками и крестьянами получалось у него значительно хуже. Так, бывший военный прокурор Донской армии полковник И. М. Калинин свидетельствует:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

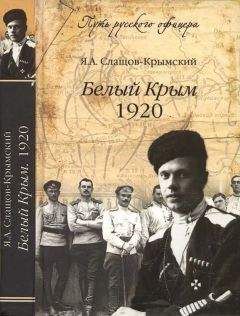

Похожие книги на "Врангель"

Книги похожие на "Врангель" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Соколов - Врангель"

Отзывы читателей о книге "Врангель", комментарии и мнения людей о произведении.