Алексей Варламов - Андрей Платонов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

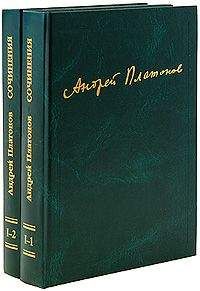

Описание книги "Андрей Платонов"

Описание и краткое содержание "Андрей Платонов" читать бесплатно онлайн.

Андрей Платонов (1899–1951), самый таинственный и неправильный русский писатель XX столетия, прошел почти незамеченным мимо блестящих литературных зеркал эпохи. Однако ни в одной писательской судьбе национальная жизнь России не проявилась так остро и ни в чьем другом творчестве трагедия осиротевшего в революцию народа не высказала себя столь глубоко и полно. Романы, повести, рассказы, статьи, пьесы Андрея Платонова, большая часть которых была опубликована много лет спустя после его смерти, стали художественно веским свидетельством и сердечным осмыслением случившегося с русским человеком в великие и страшные десятилетия минувшего века. Судьба и личность Платонова никогда не ограничивались одной литературой и известны широкому читателю гораздо меньше, нежели его творчество. Между тем обстоятельства его жизни позволяют многое увидеть и понять в непростых для восприятия платоновских книгах. Алексей Варламов, известный прозаик и историк литературы, представляет на суд читателей биографию Андрея Платонова, созданную на основе значительного числа архивных документов и текстов, в том числе совсем недавно открывшихся, прослеживает творческий путь и воссоздает личностные, житейские черты своего героя, который, по выражению Виктора Некрасова, «в жизни не был писателем, но в писательском труде своем всегда оставался человеком».

Причем изначально все было не совсем так. «Я сейчас работаю над Андреем Платоновым. Очень интересный, своеобразный талант, но вместе с тем неполноценный писатель. Платонов принадлежит к числу тех немногих настоящих художников, которые пишут кровью своего сердца, — обращался в октябре 1936 года Гурвич к В. П. Ставскому. — Для него литература есть органическая форма его общественного существования. Гуманизм Платонова, однако, при его крайней обостренности оставляет известный неприятный осадок. Мне хочется на материале шести-семи рассказов („Усомнившийся Макар“ (для трамплина), „Такыр“, „Третий сын“, „Нужная родина“, „Бессмертие“, „Фро“ и „Семен“, последний публикуется в одном из ближайших номеров „Красной нови“) как можно глубже раскрыть нравственный облик писателя, его социальные мотивы, его манеру письма, особенности его глаза и голоса и вместе с тем, как это я всегда делаю, поговорить о проблемах современности, для которых рассказы Платонова являются интересным поводом».

В результате же получился не задушевный разговор с читателем, а беспощадный погром. «Художник, не видящий хотя бы и в тяжелом прошлом великого русского народа, ничего кроме отчаяния, не видит, следовательно, живых творческих сил народа, не может увидеть и понять движущих сил революции и ее героя».

Это был год 1937-й, когда после официальной критики спектакля Камерного театра «Богатыри»[61] стало уже не только можно, но и модно говорить о великом русском народе, а заодно топтать тех, кто понимал этот народ по-своему: «Вот до какого абсурда, до какого тупика и до какой клеветы докатился Платонов, подменяя в своих произведениях могучий русский народ, классовое самосознание пролетариата и его боевую революционную партию рахитичными, убитыми жалостью нищими, блаженными великомучениками, косными и отчаявшимися людьми».

Гурвич подошел к Платонову основательно. Он впихнул в свою статью почти все, что на тот момент было ему доступно: и «Город Градов», и «Сокровенного человека», и «Происхождение мастера», и «Усомнившегося Макара», и «Впрок», и, разумеется, рассказы 1930-х годов, настойчиво проводя любезную любому литературоведу мысль о постоянстве авторских мотивов. Если вспомнить фразу Платонова об однообразии его идеалов, то получается, что Гурвич был не так уж и не прав в своих наблюдениях. Однако написанное им было той полуправдой, что хуже лжи.

«Платонов, как и его герои, не только не питает ненависти к страданиям, а, наоборот, жадно набрасывается на них, как религиозный фанатик, одержимый идеей спасти душу тяжелыми веригами. Страдающим он предлагает не помощь, а утешение. Он завидует мертвым предметам и травам, которые, по его представлениям, страдают еще больше, чем люди, и мечтает вобрать в себя пропитавшее даже землю горе. Платонов подстегивает, подхлестывает свое воображение, чтобы вызвать иллюзии, необходимые ему для сострадания, жалости и утешения…»

Но это еще полбеды. Далее Гурвич нашел более сильные ходы: «Непроходимая пропасть отделяет платоновских героев от действительных героев нашего времени. Платонов и его герои не идут к партии. Наоборот, они хотят партию приблизить, „притянуть“ к себе, хотят именем самой великой и боеспособной партии прикрыть и утвердить свою философию нищеты, свой анархо-индивидуализм, свою душевную бедность, свое худосочие и бескровие, свою христианскую юродивую скорбь и великомученичество».

Напомним, это был 1937 год. А Гурвич был не дурак и не фанатик. Он видел, что происходит в стране, и не мог не понимать, что за его обвинениями должно последовать. Он сочинял изысканный донос на своего героя («он ищет в революции замену религии, а не отмену ее <…> ищет новую религию, новую опору для самоотречения, новую христианскую апологию нищенства»), но хотел ли критик физического уничтожения писателя, в чьем литературном таланте не сомневался? Едва ли. Шахматист не был кровожаден. Он хотел написать академично, философски, его тянуло сопоставлять Андрея Платонова со Львом Толстым («У Толстого умирает человек. У Платонова — организм. У Толстого смерть — душевная, психологическая трагедия. У Платонова — биологический факт»), с Пушкиным, с Достоевским, но он писал не один — у него был соавтор. Только не тот мистический двойник, как у Платонова в пору создания «Котлована». Гурвичу помогали вполне конкретные люди — «ребята» из «Красной нови», которые тащили его в большую политику, и статья правилась, уточнялась всей оскорбленной редакцией журнала или по меньшей мере ее руководящим ядром во главе с В. В. Ермиловым. Это даже по перепаду стиля чувствуется.

«Было бы дико и смешно сейчас, на пороге двадцатилетия Великой Октябрьской революции, возвращаться к азбучным истинам и доказывать, что <…> развитие духовной деятельности человека требует в первую голову разгрома всяческих религиозных оков, уничтожения душного религиозного дурмана, которому так подвластны обмороки, отчаяние, смиренная косность и беспамятная жизнь платоновских героев <…> Платоновский индивидуалист-кустарь лютует и юродствует, насколько ему только позволяет его разнузданное и озлобленное воображение <…> уничтожает все нужное, полезное, общественное, брызжет слюной, называя всех горожан дураками. Это — настоящий бунт, слепой, неудержимый, дикий и жалкий в своей беспомощности. Источник его обезумевшей мстительной страстности — злоба, косность и отчаяние».

Впечатление такое, что это писал или по меньшей мере очень сильно правил Ермилов либо Фадеев, тем более что речь шла о рассказе «Усомнившийся Макар», за который Фадеев еще в 1929-м получил разнос от Сталина, а Платонов от Леопольда Авербаха, на момент написания Гурвичем и компанией статьи «Андрей Платонов», впрочем, уже арестованного. Но важно даже не это обстоятельство, а то, что писателя пытались судить второй раз за преступление, по которому он уже фактически отбыл срок, хлебнув сполна на рубеже 1920—1930-х. Причина подобной неразборчивости или слишком хорошей разборчивости в выборе средств была очевидна: объектом нападок «Красной нови» выступал не только Андрей Платонов, но и почтенная редколлегия журнала «Литературный критик», на чьих страницах оставил свои следы во время оно и сам Гурвич. И подтекст статьи в «Красной нови» легко прочитывался: гляньте, высоколобые марксисты-литкритики или как вас там, кого вы пригрели и пропагандируете.

«И вот этого старого платоновского героя в его новом состоянии некоторые товарищи воспринимают как образ настоящего большевика, излучающего вокруг себя настоящий оптимизм!

Образ Левина может, конечно, ввести читателя в известное заблуждение, но достаточно произнести имя Платонова, чтобы об оптимизме не могло быть и речи».

И наконец апофеоз, набранный курсивом: «Платонов ненароден именно потому, что в его произведениях не нашли своего отражения истинные чаяния и огромные творческие силы русского народа. Платонов антинароден, поскольку истинные качества русского народа извращены в его произведениях».

Для Платонова это был удар, который ставил под сомнение будущее его книг, пьес, статей, киносценариев. На этот раз в отличие от ситуации 1931 года ему дали возможность публично ответить своему обидчику. Статью А. Платонова «Возражение без самозащиты» с подзаголовком «По поводу статьи А. Гурвича „Андрей Платонов“» опубликовала 20 декабря 1937 года «Литературная газета».

Платоновский ответ был резок («Критический метод Гурвича крайне вульгарен и пошл. Это метод самоучки, но без наивной трогательности самоучек <…> Механика сравнения несравнимого проста и глупа. Было взято мое, так сказать, „литературное туловище“ и критически препарировано. В результате этого „опыта“ из моего, человеческого все же тела получилось: одна собака, четыре гвоздя, фунт серы и глиняная пепельница»), он содержал обвинения в адрес критика в непреднамеренном плагиате («те места его статьи, в которых он разбирает мои давнишние сочинения, раскритикованы в свое время сильнее и лучше Гурвича»), а самой редакции ставилось в вину, что «некоторые рассказы, разбитые вдребезги Гурвичем, та же редакция (и тот же редактор) печатала в той же „Красной нови“ — с устными и письменными комплиментами по адресу этих рассказов». И далее — опять же выпад в адрес «Красной нови», а не Гурвича: «Теперь редакция, очевидно, „передумала“ вопрос об этих рассказах. Ничего: пусть хоть этим способом учатся думать, раз нет у них других поводов для размышления».

Что же касается непосредственно Гурвича, то — «Пусть ответит тов. Гурвич (если он пожелает), какой критик и про какого писателя станет писать статью в том тоне пренебрежения, далеко выходящем за пределы необходимого и полезного, в каком он, Гурвич, написал про меня… Я бы тоже сумел ответить Гурвичу в его же стиле и интонации, но не стану этого делать — не потому, что мы, очевидно, литературные противники, а потому, что мы с ним члены одного общества и одной страны».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Платонов"

Книги похожие на "Андрей Платонов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Андрей Платонов"

Отзывы читателей о книге "Андрей Платонов", комментарии и мнения людей о произведении.