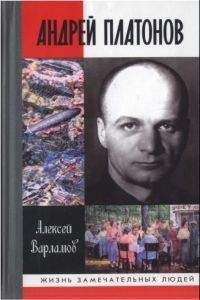

Алексей Варламов - Андрей Платонов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

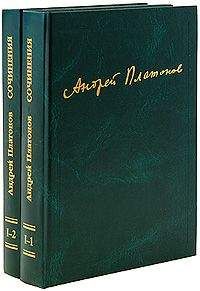

Описание книги "Андрей Платонов"

Описание и краткое содержание "Андрей Платонов" читать бесплатно онлайн.

Андрей Платонов (1899–1951), самый таинственный и неправильный русский писатель XX столетия, прошел почти незамеченным мимо блестящих литературных зеркал эпохи. Однако ни в одной писательской судьбе национальная жизнь России не проявилась так остро и ни в чьем другом творчестве трагедия осиротевшего в революцию народа не высказала себя столь глубоко и полно. Романы, повести, рассказы, статьи, пьесы Андрея Платонова, большая часть которых была опубликована много лет спустя после его смерти, стали художественно веским свидетельством и сердечным осмыслением случившегося с русским человеком в великие и страшные десятилетия минувшего века. Судьба и личность Платонова никогда не ограничивались одной литературой и известны широкому читателю гораздо меньше, нежели его творчество. Между тем обстоятельства его жизни позволяют многое увидеть и понять в непростых для восприятия платоновских книгах. Алексей Варламов, известный прозаик и историк литературы, представляет на суд читателей биографию Андрея Платонова, созданную на основе значительного числа архивных документов и текстов, в том числе совсем недавно открывшихся, прослеживает творческий путь и воссоздает личностные, житейские черты своего героя, который, по выражению Виктора Некрасова, «в жизни не был писателем, но в писательском труде своем всегда оставался человеком».

Глава пятнадцатая СРЕДИ ЛЮДЕЙ И ЛИТЕРАТОРОВ

«Дорогой Андрей.

Как обстоят дела с твоим рассказом? Очень прошу Тебя не задержать, нам необходим он не позже послезавтра, — обращался на „Ты“ с заглавной буквы, как переписывались в серебряном веке Андрей Белый с Александром Блоком, к Платонову его будущий гонитель В. В. Ермилов 28 января 1936 года. — Черкни, пожалуйста, как обстоят дела. Привет.

P. S. Кстати, твой рассказ в первом номере пользуется широкой популярностью».

Ермиловский постскриптум относился к «Третьему сыну», опубликованному в январской книжке «Красной нови» в одной подборке с рассказом «Нужная родина», более известным под первоначальным авторским названием «Глиняный дом в уездном саду». Его герой, бродяга и мастеровой Яков Саввич Еркин, проживает жизнь «почти непригодную для себя», меняет не одну профессию и не одно пристанище, знает нужду и достаток, тюрьму и волю, одиночество и семейную жизнь, делает дела нужные и ненужные, причем вторые оказываются более прибыльными, и в конце концов обзаводится собственным домом и кузницей. Но главная перемена в его жизни случается однажды ночью, когда по миру ходят ангелы и в дом стучится ищущий отца с матерью ребенок-сирота. Так повторился чевенгурский мотив, но в сиротстве ребенка, который «нечаянно стал, один живет, ходит и думает», нет той печали, что вела по жизни помнившего своего отца и место его упокоения Сашу Дванова.

После смерти на Гражданской войне приемного отца, Якова Еркина, безымянный мальчик вырастает в «большого честного юношу» — одного из тысяч бывших сирот, которые «создают себе нужную родину на месте долгой бесприютности». Этими словами заканчивалась журнальная публикация, но в рукописи осталось: «Он нигде не встретил живыми отца и мать, их могилы, наверное, давно загромоздили где-то великие строения, и он перестал искать их. Выросши большим, мальчик понял, что многие мысли и чувства осуждены на то, чтобы носить их только в своей груди и спрятать затем вместе с собой где-нибудь в терпеливой темной земле».

Рассказ можно считать идеальным сочетанием идеологической безупречности (великие строения на могилах отцов были грамотно отсечены редакторской рукой) и достоверной авторской интонации, но вспомним Горького, отвергшего в 1935-м «Глиняный дом в уездном саду» с резолюцией: «Унылый романтизм этот „Колхознику“ не подходит». Унылый не унылый, романтизм не романтизм, но было в этом тексте что-то, заставившее современную Платонову критику по-горькому усомниться в вере автора в счастливый финал и поставить перед советским читателем вопрос-диагноз: «…не являются ли лучистые апофеозы мрачных и безнадежных рассказов Платонова художественным компромиссом писателя? Не потому ли в финалах Платонов блекнет, увядает как художник, что он вообще не верит ни в какое освобождение человека? <…> не способен воспринять и отобразить никакого душевного подъема? <…> Он, как застарелый наркоман, боится всякого свежего ветра, грозящего развеять упоительно горький, волнующий его дурман жалости и сострадания».

Это — цитата из пространнейшей статьи критика А. С. Гурвича, опубликованной в «Красной нови» в конце 1937 года. О причинах, которые заставили редакцию переменить мнение о любимом еще год — полтора года назад авторе, речь пойдет в свой черед, но получается, что «Красная новь» сама себя высекла. То же самое относится и к «Третьему сыну». «Зачем понадобилось Платонову объявить третьего сына коммунистом в рассказе, в котором общественная деятельность и политические убеждения совершенно не освещены?»

Ответьте-ка, товарищи из «Красной нови»! А затем и потребовалось, товарищи, что он, может быть, и не единственный коммунист, но единственный, кто этого звания, по Платонову, заслуживает.

В «Третьем сыне» новыми людьми оказываются сыновья умершей в провинциальном городе старухи. Как на некротких, но гордых, по праву унаследовавших землю победителей смотрит на них представитель мира старого — пришедший по завещанию покойной совершить панихиду православный священник, одетый в штатское, «розовый от растительной постной пищи, с оживленными глазами» и «мелкими целевыми мыслями», готовый, кажется, оставить свое служение, в которое он сам не верит, признать поражение и высказать «энтузиазм перед строительством социализма».

Но дело здесь не столько, условно говоря, в антицерковной составляющей или в той иронии, с которой Платонов священника описывал («…он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог; он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь враз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений, — для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски, — но ему не дали оттуда ответа»), — дело не в этой грустной насмешке, а в том, что между несчастным, потерявшим веру в Христа-Спасителя пастырем и ущербными детьми нового времени существуют несомненная связь и равновесие. Духовность последних ничуть не выше.

Старухины дети, которыми она так гордилась, — двое моряков, московский артист, начальник цеха аэропланного завода и студент-агроном, все за исключением одного — приехавшего на похороны физика — устраивают ночью рядом с комнатой, где лежит мертвая мать, смеховое представление. И хотя позднее все тот же Гурвич обвинил Платонова чуть ли не в фарисействе и жизнеотрицании, противопоставив автору рассказа Пушкина с его: «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть…» (цитата была использована самим Платоновым в статье «Пушкин — наш товарищ») — для Платонова это не неуважение даже, а патологическая невосприимчивость детей к смерти матери есть проявление не душевной черствости, а порок сердца, торжество машинного сознания.

«Трагедия не в том, что умерла мать, а в том, что жизнь продолжается», — резюмировал в связи с «Третьим сыном» Гурвич, и то была, хоть и правдоподобная, но — ложь. При всей любви к умершим, при всем действительном трагизме жизни мысль автора была иной, сформулированной предельно точно: «Они поодиночке, тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней; если б она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не вытерпела жить долго». Вот в чем трагедия, но в рассказе есть и ее преодоление: смерть становится источником жизни, и к этой мысли Платонов вернется в военной прозе.

Надо отдать должное вкусу советских литературных командиров: «Третий сын» был тотчас же переведен на английский и французский языки, опубликован в журнале «Интернациональная литература», он вошел в американскую антологию короткого рассказа в 1937 году, и известны слова будущего нобелевского лауреата Эрнеста Хемингуэя о том, что он учился писать у Платонова.

А между тем в веселом тридцать шестом году «Красная новь» продолжала вышедшего из-под опалы автора печатать. В июньском номере был опубликован рассказ «Семен» с подзаголовком «Рассказ из старинного времени», главный герой которого — семилетний мальчик, старший сын в многодетной семье — берет на себя бремя умершей матери, перетекая в ту пустоту, которая после ее смерти образовалась. Он надевает на себя материнское платье, и рассказ в чем-то перекликается с «Третьим сыном», но в «Семене» практическому здравомыслию среднего сына Захарки («— Тебя ребята на улице девчонкой дразнить будут! — засмеялся Захар. — Ты дурочка теперь, а не мальчик!») противостоит добровольное перевоплощение в мать старшего.

«— Пускай дразнят, — ответил Семен Захарке, — им надоест дразнить, а я девочкой все равно привыкну быть… Ступай, не мешайся тут, бери детей в тележку, а то вот веником получишь!»

В журнальной публикации рассказ заканчивался словами Семена: «Папа, давай сначала мать откроем, ее надо обмывать… А потом ты плакать будешь, и я буду, я тоже хочу — мы вместе!» Но в рукописи было несколько фраз, отсеченных при редактуре:

«— Обожди, Семен, — произнес отец.

— Ты лучше не зови меня Семеном, — попросил старший сын. — Ты зови меня по-другому, зови Ксеней, такие девочки есть, и большие есть…»

В Петербурге в восемнадцатом веке жила женщина с именем Ксения, которая после смерти мужа взяла его имя Андрей и до конца дней ходила в мужском платье. Трудно сказать, имел ли в виду автор рассказа эту параллель, но даже если и нет, все равно что-то не случайное есть в сходстве двух сюжетов, ибо то, что совершает маленький платоновский герой, — есть подвиг юродства.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Платонов"

Книги похожие на "Андрей Платонов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Андрей Платонов"

Отзывы читателей о книге "Андрей Платонов", комментарии и мнения людей о произведении.