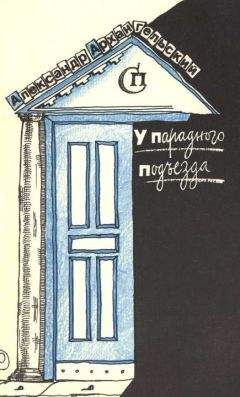

Александр Архангельский - У парадного подъезда

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "У парадного подъезда"

Описание и краткое содержание "У парадного подъезда" читать бесплатно онлайн.

У «парадного подъезда» демократии критик Александр Архангельский размышляет о современной культуре, которую соизмеряет с мерой свободы. Читатель приглашается к раздумью о судьбах «тамиздата» (в поле его зрения оказывается каталог русского книжного магазина в Париже: Н. Бердяев, П. Флоренский, А. Солженицын); о поэтике политического текста; о журналах «Огонек» и «Наш современник»; о культурной жизни последних лет. Особое место занимает в книге вопрос о духовных опорах сегодняшней культуры, о ее отношении к религии, о незадействованных резервах ее развития.

«Идиллия» Дмитриева заканчивалась строфами, которые предсказывали следующую попытку сотрудничества с «Пиром…» через отрицание его:

Мальчик слушал; робко глядя,

Страшно делалось ему:

«А какое ж имя, дядя,

Было городу тому?»

«Имя было? Да чужое,

Позабытое давно,

Оттого что не родное —

И не памятно оно».

В том же 1847 году Аполлон Майков начинает работу над балладой, симптоматично названной «Кто он?». Вновь в центре стихотворения проблема — «памятно» или не «памятно» имя основателя Петербурга, и если памятно, то — чем. Естественно, поэт обращается к канону, в эти годы уже четко осознававшемуся читающей публикой. Во всяком случае, когда Н. А. Добролюбов писал рецензию на «Русскую лиру» — поэтическую антологию Н. А. Тиблена, то сетовал, что «Малое слово о Великом» Бенедиктова не помещено рядом с «пьесой «Кто он?»[91]; а составители гимназических хрестоматий упорно печатали майковскую балладу вслед за пушкинским «Пиром…» (см., например, любое из изданий «Русской хрестоматии» П. Смирновского). Впрочем, трудно судить, приносило ли плоды их учено-педагогическое усердие; персонаж бунинской «Деревни» Сенька на вопрос Кузьмы, «что вам задано на завтра», «выпустил ногу.

— Стихи

— «Кто он?» (…)

(…) Сенька (…) забормотал про Всадника, ехавшего над Невой по лесам, где были только Ель, сосна да мох сядой… (…)

— А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

— Да колдун, — сказал он».

Сам того не ведая, Сенька попал пальцем в небо.

Пройдет шестьдесят девять лет со дня создания майковской баллады (и три года — после завершения «Деревни»), и в 1916-м из-под пера Николая Гумилева выйдет другая хореическая баллада, тоже о Всаднике, но уже и впрямь исполненная колдовской экзотики:

Всадник ехал по дороге;

Было поздно, выли псы,

Волчье солнце — месяц строгий

Лил сиянье на овсы.

И внезапно за деревней

Белый камень возле пня

Испугал усмешкой древней

Задрожавшего коня. (…)

(…) И победы привидений

Над живыми в час ночной. (…)

На селе собаки выли,

Люди хмуро в церковь шли,

Конь один пришел весь в мыле,—

Господина не нашли.

Но вернемся в середину XIX столетия.

Подобно «Подводному городу», майковская баллада построена на двойном фундаменте. Только если Дмитриев как бы напоминал автору восторженного «Пира…», что были у него и другие, более правдивые и более страшные стихи — «Бесы», «Утопленник», то Майков, напротив, напоминает автору мрачноватого «Медного Всадника», что писал тот и другие вещи, посветлее, посправедливее — «Пир Петра Первого», например. Но в данном случае от перемены функций прием не меняется; как и Дмитриев, Майков предоставляет в своей балладе слово простосердечному рассказчику из «Пира…» и в герои избирает тоже рыбака.

Сам сюжет майковской баллады начинается там же, где и сюжет «Медного Всадника»: на берегу Финского залива, где живет бедный рыбак и где предстоит вознестись «пышно, горделиво» будущей столице Российской империи. По «мшистым, топким берегам» едет безымянный Всадник, что может восприниматься как глухое неприятие его замысла, — подобно тому, как у Дмитриева забвение имени города Петра становится высшим судом над ним: «Оттого, что не родное — / И не памятно оно».

Но Майков с помощью отсылки к «Пиру…» не только спорит с «Медным Всадником». Он спорит и с Дмитриевым. Сюжет здесь построен таким образом, чтобы герой мог раскрыться отнюдь не с державной стороны: рыбак «челн осматривал дырявый, / И ругался, и вздыхал». Петр помогает рыбаку, и именно это делает его центральной фигурой баллады, возвращает ему «право на имя», делает это имя родным и памятным: «На Петрово? Эко слово / Молвил, — думает рыбак».

Речная излука; образ водной стихии, темы основания Петербурга и царственной человечности; хореическая легкость — этот «комплекс» тем, мотивов и приемов, как мы имели случай убедиться, был настолько прочен, что не распадался и при столкновении с полемическим противовесом. Не страшна ему оказалась и разъедающая, кислотная интонация иронического неприятия пушкинского пафоса, столь отчетливо проявленная в мире «Песен из уголка» Константина Случевского.

«Песни…», подобно «Подводному городу», отданы во власть влекущей силы болотного мерцающего царства. Здесь все равнодействующие силы бытия: жар и холод, горение и покой, спасение и обреченность — взаимно погашены «тем, что в бессилье все равны». Пафос Случевского — «Смех в рыдании и тихий плач в веселии» — глубоко чужд пушкинской традиции энергичного чувства; не случайно поэтому пушкинская тема появляется в «Уголках…» с полемическим подтекстом.

Ход поэтической ассоциации, приведшей на память Случевскому «Пир…», предельно прост. Имение «Уголок» находилось в Усть-Нарве, столь связанной с Петром и его деятельностью. Стоило перед — внутренним или перед внешним — взором Случевского возникнуть образу праздничного фейерверка над рекою Нарвой, как сами собою ожили в его сознании прочно связанные с представлением о «водном празднестве» и Петровской эпохе торжественные образы «Пира…»: «…и пальба, и гром музыки, / И эскадра на реке». А пушкинская интонация естественно вплелась в интонационный узор стихотворения Случевского: «Синий, красный, снова синий… / Скорострельная пальба!»

Но тут же следует возражение Пушкину; звонкий звук его стиха попадает в глухую «позицию»: «Сколько пламенных в ней линий, / Только жить им не судьба (…)». Мир Случевского переживает отнюдь не «прощенье»; примирение спорящих начал в нем совершается — но на абсолютно иных основаниях.

Враждовавшие силы должны примириться потому лишь, что бытие неподсудно. В истории, как и в «Уголке», сошлись на равных «и жертва, и палач»; память же призвана не оценивать их деянья, а просто помнить. И «помнят» воды Наровы вовсе не то же, что и роды Невы в «Пире…»; звучит над ними не Звон заздравных чаш, но удар пощечины, которую Петр дал шведскому коменданту Горну, жестоко обращавшемуся с русскими заключенными. (Тоже, по-своему, сотрудничество с темой милости, однако совершаемое в «зеркальном» отображении — через мотив расплаты.)»

Там, внизу, течет Нарова —

Все погасит, все зальет.

Даже облика Петрова

Не щадит, не бережет.

Загашает… Но упорна

Память царственной руки:

Царь ударил в щеку Горна

И звучит удар с реки.

«И звучит удар с реки» — это вместо Пушкинского «Оттого-то шум и клики / И эскадра на реке». Однако вот — смысл стихотворения Пушкина вывернут наизнанку, его пафосу противопоставлена предельно жесткая тональность, а канон остается каноном; именно контекстный «Пир…» диктует законы художественного строения опровергающего его текста, именно его фон делает замысел оппонирующего поэта внятным и выстраивает для нас систему ценностей Случевского в нечто целое. Более чем важны для русской поэзии второй половины века эти «канонические отношения», способные выдержать испытание отрицанием.

Контекстная аристократическая культура начиная уже с 1840 годов медленно, но неотступно идет в России к своему рубежу, поскольку она возможна лишь в условиях предельного ограничения числа ее носителей, а объективный ход истории был направлен на расширение их «страшно узкого круга»[92]. Любая демократизация несет с собою и благотворное насыщение энергетики «высокой» культуры «низовыми» течениями, и — понижение ее общего уровня, ослабление выработанных веками защитных сил ее живого организма. Вот почему то, что было в пушкинские времена как бы само собою разумеющимся и от века данным, становится во времена Случевского трудной, почти неразрешимой для художника проблемой.

Преемственность не гарантирована, вторичность не заказана. В этих условиях серьезному художнику жизненно необходимо чувство независимости от старых образцов при самой кровной связи с ними и причастности им; любому художнику, даже столь твердо стоящему на почве демократизма и революционности, как Николай Огарев, который — подобно куда более «замкнутым» и осознанно камерным Дмитриеву, Майкову, Случевскому — обратился в 1858–1859 годах к каноническому «Пиру…» с тем, чтобы оспорить и его, и — с его помощью — стихотворение Мицкевича «Памятник Петра Великого»[93]. Обращение давало ощущение приобщенности, спор — чувство независимости:

Вырос город на болоте.

Блеском суетным горя…

Пусть то было по охоте

Самовластного царя.

Но я чту в Петре Великом

То, что он — умен и смел —

В своеволье самом диком

Правду высмотреть умел…

И я знаю — деспот пьяный,

Пьяных слуг своих собрат,

Был ума служитель рьяный

И великий демократ.

Этим, и только этим, можно объяснить парадоксальную ситуацию, при которой предельное освобождение демократизирующейся культуры от жанровых, стилевых и даже контекстных рамок вело к пробуждению в ней на новом витке «гиперканонических» отношений между текстами: требовалась компенсация за утрату смысловой целостности.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "У парадного подъезда"

Книги похожие на "У парадного подъезда" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Архангельский - У парадного подъезда"

Отзывы читателей о книге "У парадного подъезда", комментарии и мнения людей о произведении.