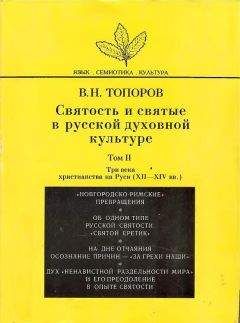

Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"

Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре. Данный том охватывает три века — XII–XIV, от последних десятилетий перед монголо–татарским нашествием до победы на Куликовом поле, от предельного раздробления Руси на уделы до века собирания земель Северо–Восточной Руси вокруг Москвы. В этом историческом отрезке многое складывается совсем по–иному, чем в первом веке христианства на Руси. Но и внутри этого периода нет единства, как видно из широкого историко–панорамного обзора эпохи. Святость в это время воплощается в основном в двух типах — святых благоверных князьях и святителях. Наиболее диагностически важные фигуры, рассматриваемые в этом томе, — два парадоксальных (хотя и по–разному) святых — «чужой свой» Антоний Римлянин и «святой еретик» Авраамий Смоленский, относящиеся к до татарскому времени, епископ Владимирский Серапион, свидетель разгрома Руси, сформулировавший идею покаяния за грехи, окормитель духовного стада в страшное лихолетье, и, наконец и прежде всего, величайший русский святой, служитель пресвятой Троицы во имя того духа согласия, который одолевает «ненавистную раздельность мира», преподобный Сергий Радонежский. Им отмечена высшая точка святости, достигнутая на Руси.

«Разорение» Руси пришло не извне и началось не с татар. Оно началось изнутри, и глубокий корень всех будущих нестроений находился в самой русской почве. К сожалению, часто игнорируется тот факт, что за блистательным началом Киевской Руси как христианского государства, за удивительно яркой вспышкой древнерусской культуры в разных ее проявлениях во времена Святого Владимира и Ярослава Мудрого, вскоре, уже со второй половины XI века, обнаруживаются признаки измельчения, затухания, диссоциации. Несмотря на отдельные достижения и вспышки государственной и культурной инициативы, трудно оспаривать, что ведущей была тенденция к дестабилизации и деградации, к известной провинциализации, к всё увеличивающемуся отставанию от требований времени, к потере масштаба и утрате динамизма [187]. Здесь не место говорить о причинах этого «снижающегося» движения, готового вот–вот принять застойные формы. Достаточно сказать, что в истории России это явление не уникальное: утрата исторической инициативы, нечувствие к духу времени и погружение в мелочи и дрязги, потеря темпа — и как раз в наиболее ответственные и/или даже в благоприятные моменты исторического развития — не раз повторяются в нашей истории, и современники особенно живо могут почувствовать и пережить это упускание возможностей.

Так же изнутри, на русской почве, зрела трагедия Смутного времени и октябрьского переворота семнадцатого: и роль «внешних» сил никогда не была более значительной, чем свой, внутренний фактор, своя порча. Верность исторической правде, трезвость и императивы нравственного характера заставляют взглянуть на подобную ситуацию изнутри и увидеть свою ответственность и свою вину в ужасах происходящего. И поскольку типологические параллели к описываемой здесь ситуации — даже при существенных различиях в сопутствующих обстоятельствах — выявляют нечто очень важное и общее и в характере подобных ситуаций, и в путях выхода из них, уместно привести слова из известной статьи Г. В. Флоровского «Евразийский соблазн»:

Революция всех застала врасплох, и тех, кто ждал ее и готовил, и тех, кто ее боялся. В своей страшной неотвратимости и необратимости свершившееся оказалось непосильным, и внутренний смысл и действительная размерность происходившего оставались загадочны и непонятны. И не легко дается мужество видеть и постигать, […] Легко было поддаться опьянению нравственного ригоризма, и перед лицом зла и злобы, творимой на русской земле ее теперешнею антихристовой властью, духовно ослепнуть и оглохнуть и к родине самой, и потерять всякий исторический слух и зоркость. Точно нет России, и до конца, и без остатка выгорела она в большевистском пожаре, — и в будущем нам, бездомным погорельцам, предстоит строиться в диком поле, на месте пустом. В таком поспешном отчаянии много самомнения и самодовольства, сужение любви и кругозора. За советской стеною скрывается от взоров страждущая и в страдании перегорающая Россия. Забывается ее творимая судьба. […] Среди бесовского маскарада, под мерзостной маской есть творимая Россия, и проходит она по мытарствам огненного испытания. […] Наша душа должна внутренне обратиться к России, в любви отожествиться с нею. И приять ее роковую судьбу как свою судьбу и перестрадать ее покаянный искус. Не все в любимой России должны мы принять и благословить. Но все должны понять и разгадать как тайну Божия гнева, как правду Божия суда. […]

Нужно понять и признать, русская разруха имеет глубокое духовное корнесловие, есть итог и финал давнего и застарелого духовного кризиса, болезненного внутреннего распада. Исторический обвал подготовлялся давно и постепенно. В глубинах русского бытия давно бушевала смута, сотрясавшая русскую почву, прорывавшаяся на историческую поверхность и в политических, и в социальных, и в идеологических судорогах и корчах. Сейчас и кризис, и развязка, и расплата. В своих корнях и истоках русская смута есть прежде всего духовный обман и помрачение, заблуждение народной воли. И в этом грех и вина. Только в подвиге покаяния, в строгом искусе духовного трезвения может открыться и открывается подлинный выход из водоворотов ликующего зла. На духовный срыв нужно ответить подвигом очищения, внутреннего делания и собирания. Только в бдении и аскезе, только в молитвенном безмолвии накопляется и собирается подлинная сила, — в молчаливом искусе светлеет и преображается душа, куется и закаляется творческая воля. Только в этом подвиге совершится воскресение и воскрешение России, восстановление и оживление ее разбитого и поруганного державного тела. Это трудный и суровый путь. Но нет легких и скорых путей для победы над злом, и в делах покаяния дерзко требовать легкости. Предельный ужас революции был в нашем бессилии, — в том, что в грозный час исторического испытания нечего было противопоставить раскованным стихиям зла, что в этот час открылось великое оскудение и немочь русской души. В революции открылась жуткая и жестокая правда о России. В революции обнажаются глубины, обнажается страшная бездна отпадения и неверности […] Нечего бояться и стыдиться таких признаний, нечего тешить себя малодушной грезой о прежнем благополучии и перелагать все на чужую вину. В раскаянии нет ни отступничества, ни хулы. И только в нем полнота патриотического дерзновения, мужества и мощи»

(Флоровский 1928, 355–357).Конечно, ситуация XIII века на Руси существенно отличалась от того, что случилось семь веков спустя. Но и тогда Русь и русские люди того времени, их отцы и деды были вольными или невольными соучастниками внешних сил, которым они вынуждены были подчиниться. И это соучастие вовсе не всегда было следствием отступничества, измены, предательства (хотя, конечно, и это всё имело место): вина чаще всего была не личная, конкретно–частная, но внеличная, общая, историческая, хотя и в этом последнем, несравненно более частом, случае по широте душевной и некоему духовному максимализму люди, доступные покаянию, брали и эту последнюю вину на себя, понимая ее и как свою собственную, личную. Историческая же вина, понимаемая в самом широком смысле слова, охватывала всех — от доблестных защитников Рязани или Козельска, от ростовского князя Василька с сыновьями и Михаила Черниговского с его боярином Феодором [188], зверски убитых в первые годы татарщины, до конкретных виновников глубокого кризиса русской государственности в предтатарское время и до тех отступников и предателей, чьи имена иногда сохраняются и до нашего времени [189].

Так или иначе, н е татары были виноваты в немощности и бессилии Древней Руси в начале XIII века, в том, что ей нечего было противопоставить врагу и что уроки многовековой борьбы со степью и кочевниками не были в достаточной степени учтены, осмыслены и усвоены. Вина или, точнее, беда, долгое время казавшаяся большим преимуществом, заключалась в предлагаемых условиях обитания–существования и прежде всего в огромном, казавшемся неисчерпаемым (особенно к востоку) пространстве, редко заселенном, а иногда на больших площадях и вовсе не заселенном, и обладающем богатыми ресурсами. Это пространство было таким, что тем, кто жил в середине его, оно казалось самодовлеющим, как бы абсолютным. Насельники этого пространства становились его заложниками. Оно манило и заманивало в свою глубь: еще шаг, другой, третий — и там новые ресурсы, новая безопасность (чаще всего), решение старых нужд и забот. Это неизмеримое и никогда не мерянное сверхширокое пространство, границ которому нет, потому что они бесконечно далеки и к тому же подвижны, неопределенны и ничем не обозначены, утрачивает свою космологическую мироустроительную — мира–земли и мира–общины — организующе–упорядочивающую функцию. Пространство–простор как результат деяния демиурга, раздвинувшего теснину и узость–ужас хаоса (про–стор, про–стирать, про–стерти, про–стрети из и.-евр. *pro–ster-/stor- — обозначение первого и главного акта творения, приготовляющего место для жизни, прежде всего — человека), оборачивается «хтонизированным» антипространством, фактором, деструктурирующим подлинный порядок пространства, лишающим его свойства обозримости, измеряемости, учета и проверяемости. Пространства–простора как бы и нет. Осталась лишь сторона–сторонушка, и она повсюду, и она, как правило, дальняя. Центр (а может ли быть настоящий центр в безграничном?) не в состоянии «держать» пространство, удерживать его от распада. И люди, идя в дальнюю сторонушку, теряются в безбрежности путей, тоже бесконечных и по существу бесцельных. И главное, из этого безмерного пространства не удается выделить и устроить себе во благо человекообразное пространство жизни, ее возрастания и процветания; человек плохо организует пространство, а оно плохо воспитывает человека как продолжателя дела Творца на земле. И человек, в ногу с пространством и вслед за ним, теряет «творческую» оформленность, утрачивает чувство меры и порядка, цели и пути к ней, долга и ответственности, становится безразмерным, т. е. слишком широким («Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил», — говорит герой Достоевского). В этом — историческая трагедия России, которая не прейдет, пока проблема пространства и человека в нем не будет решена положительно. Иначе — остается внять словам поэта, так упорно связывавшего Россию с ее пространством и с ее возможной судьбой — рассеянием России:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"

Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"

Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)", комментарии и мнения людей о произведении.