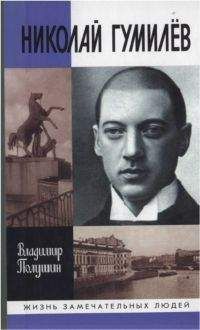

Владимир Полушин - Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта"

Описание и краткое содержание "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта" читать бесплатно онлайн.

Жизнь поэта Николая Гумилёва могла бы стать блестящим сюжетом для авантюрного романа, если бы не закончилась так по-русски трагично — от пули врага. Юношеские попытки самоубийства, воспитание в себе «конквистадора в панцире железном», драматичная любовь к знаменитой поэтессе, чреда донжуанских побед, дуэль, дерзкие путешествия на самый экзотичный континент, соперничество с гениальным поэтом, восхождение на вершину мастерства, создание собственной поэтической школы, война, двумя Георгиями «тронувшая грудь», нескрываемый монархизм при большевизме… Всё это давало право писать: «Как сладко жить, как сладко побеждать / Моря и девушек, врагов и слово». Интерес к расстрелянному и относительно недавно легализованному в отечественной литературе поэту растет как у читателей, так и у исследователей его жизни и творчества. Владимир Полушин, поэт, лауреат Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка», кандидат филологических наук, автор многих работ о Николае Гумилёве и главной из них — Энциклопедии Гумилёва, сделал, пожалуй, первую попытку собрать все имеющиеся на сегодня сведения в целостное жизнеописание поэта, приближенное к хронике. Как любая первая масштабная работа, — книга полемична и вместе с тем содержит богатый материал для любознательных читателей и будущих исследователей.

2 июля Александр Александрович написал Н. А. Нолле-Коган в Москву: «Мне очень трудно писать, потому, что я не выхожу из постели, где лежать не могу никогда, а только сижу. Вся главная моя болезнь — сердечная. Температура не падает. Постоянно задыхаюсь, не вижу почти никого. Исходя из этого острого состояния, не вижу тоже». Блок, похоже, смирился с тем, что умирает.

Хотя Александр Блок считался лояльным к власти как автор поэмы «Двенадцать», большевики тем не менее не простили ему именно «Двенадцати». Многие современники не понимали, что же написал Александр Александрович («белые» осуждали, «красные» хвалили).

Даже защищавший поэта на публике Гумилёв считал, что «Двенадцатью» Александр Александрович вторично распял Христа и еще раз расстрелял Государя Императора. Но правда была в том, что Блок как истинный художник создал историческое полотно и будто напророчил:

— Ох, Матушка-Заступница!

— Ох, большевики загонят в гроб!

Есть многие свидетельства, что большевики не простили поэту этого пророчества. По одной из версий, описанной писателем Владимиром Солоухиным, его отравили чекисты медленно действующим ядом: «Ходатайство Горького и Луначарского (о разрешении Блоку выехать за границу для лечения. — В. П.) рассматривалось на Политбюро 12 июля. Под председательством В. И. Ленина. Решили: за границу Блока не выпускать. Я надеюсь, что люди, читающие эти строки, уже догадываются, чего боялись Менжинский и Ленин, а вслед за ними, возможно, лишь идя у них на поводу, и члены Политбюро. Не нелояльности Блока, не его выздоровления. Полагаю, Менжинский и Ленин знали, что Блок не выздоровеет, что дни его сочтены. Они, как вы наверное догадываетесь, боялись, что европейские медики ПОСТАВЯТ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ОБНАРУЖАТ И ОБЪЯВЯТ ВСЕМУ МИРУ, ЧТО БЛОК ОТРАВЛЕН. Это единственное реальное объяснение чудовищному решению Политбюро не пускать Блока за границу и вообще всей этой волоките и проволочке…»[87]

Гумилёв сразу же по возвращении из Москвы приступил к работе, как будто чувствовал, что времени у него остается все меньше и меньше. В июле счет шел уже на недели и дни.

Приехавший в Петроград С. А. Колбасьев принял участие в работе Дома поэтов на Литейном. Во главе его стоял Гумилёв как председатель отделения Союза поэтов, а секретарем была мать Колбасьева — Эмилия Петровна.

Николай Степанович узнал, что дела во «Всемирной литературе» все так же плохи. Бумаги не было, типография стояла. В это время он составлял рукопись новой книги стихов «Посредине странствия земного». Выпуск так и не был осуществлен. До сих пор существуют разные мнения по поводу этого названия: будто бы это первоначальное название книги «Огненный столп» или той, которая вышла уже после смерти поэта. В это же время, не надеясь на издание в России, Гумилёв передает Оргу в июле на квартире Немировича-Данченко рукопись «Шатра» для издания в Ревеле в издательстве «Библиофил».

В это время состоялась одна из последних встреч Гумилёва с Ахматовой. В начале июля Анна Андреевна зашла во «Всемирную литературу», и В. А. Сутугина вручила ей письмо от матери. Анна Андреевна, волнуясь, открыла конверт. Три года не было никаких известий от родных и вдруг письмо. Новости были печальными. Инна Эразмовна сообщила дочери о смерти ее любимого брата Андрея. Подробности, писала она, расскажет Николай Степанович. Анна Андреевна спросила Сутугину, вернулся ли Гумилёв, и попросила передать ему, чтобы он зашел.

Ахматова жила тогда на Сергиевской улице, 7 с Шилейко. Николай Степанович не бывал там, так как Шилейко ревновал Анну даже к стихам Гумилёва. Потому он взял с собой Георгия Иванова. Павел Лукницкий записал рассказ Ахматовой об этом последнем продолжительном свидании: «9 июля… АА. сидит у окна и вдруг слышит голос: „Аня!“ АА очень удивилась: она знала, что В. К. Шилейко в Царском Селе, а больше кто мог ее так звать? Никто. Взглянула в окно — увидела Николая Степановича и Георгия Иванова. Впустила их к себе. Николай Степанович… рассказал АА о встрече с Инной Эразмовной, с сестрой АА, о смерти брата АА — Андрея Андреевича… И. Э. и сестру Николай Степанович увидел в Крыму… Звал на вечер в доме Мурузи. АА отказалась, сказала, что она вообще не хочет выступать, потому что у нее после смерти брата совсем не такое настроение. Что в вечере Петрополиса она будет участвовать только потому, что обещала это, а зачем ей идти в дом Мурузи, где люди веселиться будут и где ее никто не ждет… Николай Степанович был очень сух и холоден с АА.… Упрекал ее, что она нигде не хочет выступать… АА обиделась на него, что он с Жорой пришел (потом АА, уже после, сообразила, что он, м. б., пришел не один, а с Г. Ивановым, потому что он не знал об отсутствии Шилейко, о том, что Шилейко в Царском Селе). АА говорила Николаю Степановичу о Гржебине, жаловалась на него (АА судилась с Гржебиным). Николай Степанович ответил про Гржебина — „Он прав“. Даже Г. Иванов заступился тогда за АА, сказав: „Он не прав уже потому, что он Гржебин…“ О Гржебине говорили, уже прощаясь. АА повела Николая Степановича и Г. Иванова не через 3-й этаж, а к темной (потайной прежде) винтовой лестнице, по которой можно было прямо из квартиры выйти на улицу. Лестница была совсем темная, и когда Николай Степанович стал спускаться по ней, АА сказала: „По такой лестнице только на казнь ходить…“»

Сегодня это звучит как предсказание. Она, словно бы притягивая к себе темные, потусторонние силы (пусть и невольно), напророчила казнь, может быть, сама того сразу не осознав. Многие годы спустя, в 1958 году, Анна Андреевна, вспоминая, может быть, эту встречу, напишет:

От меня, как от той графини,

Шел по лестнице винтовой,

Чтоб увидеть рассветный, синий,

Страшный час над страшной Невой.

На вечере в издательстве «Петрополис», который состоялся 10 июля 1921 года, они разминулись. Гумилёв ушел раньше, чем пришла Анна Андреевна.

12 июля у Гумилёва произошла встреча с двоюродным братом Блока — Г. П. Блоком, который 23 июля 1921 года напишет одному из недругов Гумилёва Б. А. Садовскому: «Понравилось мне в нем, что об Александре Александровиче он говорил хорошо: „Я не потому его люблю, что это лучший наш поэт в нынешнее время, а потому что человек он удивительный. Это прекраснейший образчик человека. Если бы прилетели к нам марсиане и нужно было бы показать им человека, я бы только его и показал — вот, мол, что такое человек“».

Голлербах вспоминал, как Гумилёв ему говорил о Блоке: «Он лучший из людей. Не только лучший русский поэт, но и лучший из всех, кого я встречал в жизни. Джентльмен с головы до ног. Чистая, благородная душа. Но — он ничего не понимает в стихах, поверьте мне».

20 июля Николай Степанович был на чрезвычайном собрании действительных членов Дома литераторов.

На следующий день поэт подписал «Шатер» возлюбленной цыганской певице: «Моему старому и верному другу Нине Шишкиной в память стихов' и песен».

23 июля к Гумилёву домой пришла М. Шагинян и попросила одолжить пятьдесят тысяч рублей. Николай Степанович деньги ей вручил, хотя и у самого с финансами были большие проблемы.

В один из июльских дней на занятия в поэтическую студию Дома искусств Н. Гумилёв принес свою новую книгу «Шатер» и начал раздавать студистам. Ида Наппельбаум, участница поэтической студии Гумилёва, вспоминала: «…Летом

1921 года Николай Степанович, сияющий, принес нам свою новую книжку стихов. Маленькая, серенькая невзрачная книжка. „А надписывать буду на следующем занятии“, — сказал он. В следующий раз я пришла в студию из Института Истории Искусств, а Фредерика (сестра Иды. — В. П.) — из Университета. Она, как и все остальные, принесла книжку. А я нет. Забыла взять ее из дому. Помню, как екнуло у меня сердце от огорчения. „Ну что вы! — сказал Николай Степанович, стоя со мной после занятий у парапета реки, — ведь я приду к вам послезавтра на день рождения и там надпишу. И это будет мой вам подарок“…» Но, увы, Гумилёв больше не пришел.

Софья Эрлих вспоминала: «…я видела Николая Степановича еженедельно, в конце 20-го и в начале 21-го годов. Я занималась в студии „Звучащая раковина“ и видела и слышала рядом с собой великого поэта нашей эпохи. Каждый день моего пребывания на занятиях я ощущала как счастье. Это самое светлое, что у меня было, что согревало меня в самые холодные дни. Весь облик Николая Степановича я бережно храню в памяти, и как помню его — расскажу. Высокий, выше среднего роста, худощавый, очень легкая походка. Голос необыкновенный, особого тембра, слегка приглушенный, поставленный от природы. Очень скупые жесты, скупая мимика. Улыбка иногда немного ироническая. Необыкновенной красоты руки — руки патриарха с узкими длинными пальцами. Был исключительно сдержан, воспитан; это была глубокая воспитанность и благородная сдержанность. Были ему свойственны тонкость, деликатность и такт. Внешне всегда был предельно спокоен, умел сохранять дистанцию. Был изящен в подлинном смысле этого слова. Многим сумел дать заряд любви к поэзии на всю жизнь. <…> Студия помещалась на Мойке, в бывшем особняке Елисеевых, при Доме Искусств, во втором этаже. За входной дверью в студию находилась проходная комната с тусклой лампочкой под самым потолком, ведущая в квартиру. В углу этой комнаты находился не очень большой стол, на котором часто полулежал Вагинов, опершись на правый локоть. Иногда в таком положении он читал свои стихи. Вагинов был в серой шинели, в коротких солдатских ботинках, в обмотках; у него были красные ознобленные руки. Из полутемного коридора узкая дверь направо вела в узкую длинную комнату с длинным столом, доходящим до самого окна на противоположной стене. Стол был грубый, с грубыми перекладинами между ножками. Николай Степанович сидел обычно спиной к двери, лицом к окну. Мое место было справа от Николая Степановича, вторым. Место Иды Моисеевны было слева, первым от Николая Степановича. Я не помню места всех, но помню, что слева располагались Ольга Зив, Вера Лурье, Александра Федорова. Вагинов сидел у самого окна, рядом с ним юная Люся Дарская, называвшая Николая Степановича „Дядя Гум“ и бесцеремонно забиравшаяся к нему на колени. Ирина Одоевцева в студии не занималась, она приходила, когда занятия заканчивались, на литературные игры. Николай Степанович обычно входил стремительной походкой, слегка приподнимая руку для приветствия, и начинал занятия. Все уже были на своих местах. Первое занятие, помню, Николай Степанович посвятил теоретическому обоснованию акмеизма. Говорил о трудности преодоления символизма именно как течения. Давал теоретическое обоснование акмеизму, говорил о его поэтике. Рассказал, что основной акмеистический тезис — это безоговорочное принятие мира. <…> После занятий все читали по очереди свои стихи. Николай Степанович был снисходителен, но не любил и не прощал длинноты, погрешности в размере. Не любил затасканные эпитеты и рифмы. Говорил — что пошло в ход, что пошло — то пошло. Приводил иногда какие-нибудь строчки и просил нас указывать, какой размер, какие рифмы, есть ли цезуры, аллитерация, ассонансы, внутренние рифмы, охарактеризовать ритм. А иногда, наоборот, просил подбирать стихи на определенное задание. Иногда давал заданные рифмы — „буриме“, и мы должны были писать стихи на эти рифмы. Много было очень интересных занятий. <…>

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта"

Книги похожие на "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Полушин - Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта"

Отзывы читателей о книге "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта", комментарии и мнения людей о произведении.