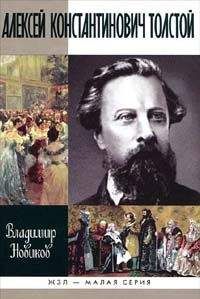

Владимир Новиков - Алексей Константинович Толстой

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Алексей Константинович Толстой"

Описание и краткое содержание "Алексей Константинович Толстой" читать бесплатно онлайн.

Алексей Константинович Толстой (1817–1875) — по рождению принадлежавший к двум знаменитым родам Толстых и Разумовских, «товарищ по играм» и друг наследника престола, будущего Александра II — карьерному восхождению к верхам власти предпочёл быть «просто поэтом». Начав с «игры в Козьму Пруткова» с братьями Жемчужниковыми, он стал автором знаменитой драматической трилогии: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» (до сих пор одна из самых репертуарных пьес), «Царь Борис», а также не менее известной сатирической поэмы «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», не опубликованной при жизни, но разошедшейся по всей Российской империи в списках (поэма и ныне вдохновляет поэтов на её продолжение вплоть до последнего президента). Провидческими оказались и многие его стихи, баллады, до сих пор волнующие умы, что справедливо подметил в своё время И. Бродский: «…поэт уникально гибкий и разнообразный… Учитывая происшедшее со страной в двадцатом веке, то, что его современники принимали за эскапистские или ностальгические мечтания, обернулось предупреждением и пророчеством».

Крымская война оставила по себе печальную память. Её принято считать национальным позором России. Но такой болезненный синдром объясняется прежде всего тем, что на протяжении полутора веков Россия шла от победы к победе. 1812 год затмил в памяти бесславие Аустерлица. Однако постепенно николаевская империя стала превращаться в колосс на глиняных ногах. Повсеместно царил экономический застой. Крепостное право не позволяло промышленности черпать рабочую силу из крестьянства и сковывало её развитие. Ужасное состояние российских дорог привело к тому, что в Крым, где сосредоточена русская армия, по сути дела не было ни подвоза оружия и боеприпасов, ни подхода подкреплений. Снаряды везли на волах; предполагалось, что они за день пройдут не менее 50 вёрст, а они делали едва 20, да и то в лучшем случае. Положение было таково, что согласно секретному приказу в Севастополе на 50 вражеских выстрелов отвечали только пятью.

Но пока что положение не казалось столь уж мрачным. Русское общество было охвачено патриотическим воодушевлением. Севастополь героически оборонялся, и А. К. Толстой решил ехать в Крым. Его дядя, министр уделов Лев Перовский, написал Николаю 1 письмо с предложением создать из государственных крестьян стрелковый полк императорской фамилии. В этот полк набирались добровольцы, но прежде всего меткие стрелки и охотники, ходившие в одиночку на медведя. Русские богатыри приезжали не только из северных и центральных губерний, но и из далёкой Сибири. Царь на письме Льва Перовского наложил резолюцию «Быть по сему». Стрелки получили не обычные гладкоствольные ружья, а штуцера с нарезным стволом. Им даже было положено жалованье три рубля серебром в месяц.

По ходатайству Льва Перовского Алексей Толстой был зачислен в этот полк в чине майора как командир роты. Его однополчанами были Алексей Бобринский и двоюродный брат Владимир Жемчужников. Сборным пунктом первого батальона, в состав которого входила рота А. К. Толстого, стало новгородское село Медведь, где ранее располагалось одно из упразднённых к тому времени аракчеевских военных поселений. Командиром батальона назначен подполковник Даниил Ефимович Жуков.

Из Медведя Алексей Константинович Толстой писал Софье Андреевне Миллер 23 мая 1855 года:

«Я изменяю своему характеру: я, который нуждаюсь в одиночестве, провожу всю жизнь с товарищами. Когда я не на учении, я у них или они у меня. Мы играем в городки, гуляем… Есть между ними занимающиеся литературой и декламирующие неизданные стихи графини Ростопчиной. Я предложил прочесть им свои стихи, и они имели большой успех…

Твой портрет передо мной, и перед ним букет ландышей и лесного жасмина, который я сорвал вчера в Княжем Дворе, где мы были все вместе. Это — великолепное место; нужно пройти две реки, чтоб туда попасть; там дворец и огромный парк; там много ландышей, что совестно ходить. Я не знаю полковника Жукова, который приехал сегодня; говорят, что он — хороший человек. Сипягин — хороший, добрый, благородный малый, который обожает свою роту и чрезвычайно ею любим. Он за солдатами смотрит, как за своими детьми, и каждый день ходит в больницу. Есть офицер из армии, Дубский, лицо которого тебе очень понравится, добрый малый, очень скромный, очень изящный и русский по наружности, впрочем, более малоросс, чем русский… Есть также добрый и хороший малый Кулешёв; ему около 40 лет, высокий, седой и чёрный; я его полюбил с первого взгляда… Впрочем, все офицеры, кроме одного, мне нравятся. Все живут в дружбе и все имеют отвращение к телесному наказанию».

Для своего полка А. К. Толстой написал своего рода полковой гимн: стилизованную под народную «стрелковую песню»:

Слава на небе солнцу высокому!

Слава!

На земле государю великому,

Слава!

Слава на небе светлым звездам,

Слава!

На земле государевым стрелкам,

Слава!

Чтобы рука их была всегда тверда,

Слава!

Око быстрее, светлей соколиного,

Слава!

Чтобы привёл Бог за матушку Русь постоять,

Слава!

Наших врагов за рубеж провожать,

Слава!

Чтобы нам дума была лишь о родине,

Слава!

Ину же печаль мы закинем за синюю даль,

Слава!

Чтобы не было, опричь Руси, царства сильней,

Слава!

Нашего ласкова государя добрей,

Слава!

Чтобы не было русского слова крепчей,

Слава!

Чтобы не было русской славы громчей.

Слава!

Чтобы не было русской песни звучней,

Слава!

Да чтоб не было царских стрелков удалей,

Слава!

Известно, что А. К. Толстой написал несколько так называемых «военных песен», но до нас, кроме вышеприведённой, дошла ещё только одна:

Уж как молодцы пируют

Вкруг дубового стола;

Их кафтаны напаспашку,

Их беседа весела.

По столу-то ходят чарки,

Золочёные звенят;

Что же чарки говорят?

Вот что чарки говорят:

Нет! нет!

Не бывать,

Не бывать тому,

Чтобы мог француз

Нашу Русь завоевать!

Нет!

Николай I умер 18 марта 1855 года. Севастополь был сдан 27 августа 1855 года, когда французские войска овладели господствующим над городом Малаховым курганом. Лишь к этому времени формирование полка наконец-то закончилось. Офицеры и стрелки были одеты в невиданную ранее форму: красные рубахи, полукафтаны, широкие штаны, меховые шапки. По преданию, они были пошиты по эскизам Алексея Толстого и Владимира Жемчужникова. Новый император Александр II, не раздумывая, утвердил инициативу своего любимца. В таком виде полк выступил в поход через Москву на Одессу. Новая форма по французскому образцу была введена также в армии и гвардии. В обществе это встретило неудовольствие, поскольку момент для таких перемен был явно неподходящим.

Накануне выступления 26 августа 1855 года в Царском Селе на Софийской площади состоялся смотр стрелкового полка в присутствии Александра II.

Царя приветствовали пением полкового гимна, получившего название «Слава». Однополчане поговаривали, что А. К. Толстого ждёт венец Жуковского — автора «Певца во стане русских воинов».

По пути А. К. Толстой написал короткое стихотворение, вызванное действительным случаем, произошедшим в Севастополе:

В колокол, мерно дремавший, с налёта тяжёлая бомба

Грянула; с треском кругом от неё разлетелись осколки;

Он же вздрогнул, и к народу могучие медные звуки

Вдаль полетели, негодуя, гудя и на бой созывая.

Полку надлежало занять оборону вблизи Одессы на побережье Чёрного моря. Штаб расположился в деревне Севериновке, а первый батальон — в болгарском селе Катаржи (таких сёл около Одессы было несколько).

В военных действиях полк не участвовал, но, тем не менее, нёс огромные потери. Эпидемии оказались страшнее неприятельских пуль. А. К. Толстой — Софье Андреевне Миллер 20 декабря 1855 года: «Везде тиф, диссентерия, у нас нет докторов. Оба наших — один из которых, Сидоров, болен — находятся в Севериновке со штабом; больных перевозят туда то на волах, то на лошадях; у нас нет госпиталя, больные размешены по избам — один на другом, умирают лицом к лицу; места совсем нет; выздоравливающие разбросаны по всей Севериновке, и присмотру за ними никакого нет; они часто убегают, едят вредные вещи у хозяев и опять заболевают. Вчера третья рота перевозила своих больных через наше село; один из них скончался в дороге, и я принял его тело в мой домик. Я хотел оставить его на всю ночь, но нашли возможность отвести для него пустую землянку… Сегодня я возил туда священника и присутствовал на панихиде. Какие хорошие люди болгары, гостеприимные, добродушные; они одеты точно люди на картинах Каналетто — курящие трубки на площади св. Марка. Во всяком доме находятся образа православные… Они ненавидят турков, от которых бежали, и говорят библейским славянским языком».

В январе следующего года А. К. Толстой съездил в Одессу. Вот его впечатления (письмо Софье Андреевне Миллер от 16 января 1856 года):

«Бедному Бобринскому очень плохо; его обливали холодной водой, что его немного привело в себя…

Самые утешительные слова докторов „Надежда не потеряна“…

…Я навещал пленных французов и встречал их иногда на улицах; я с ними говорил и находил их учтивыми и приличными, несмотря на то, что они были из простых солдат. Что же касается до англичан, я не понимаю, что мы с ними так церемонимся, — просто беспокойные грубияны, которых я бы быстро привёл в порядок, если был бы я градоначальник.

Турки лучше англичан, — и англичане их преследуют; эти бедняки достали себе какую-то жестяную посуду, чтобы черпать воду… Когда англичанин встречает турка, он вырывает у него посуду и давит её ногами».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Алексей Константинович Толстой"

Книги похожие на "Алексей Константинович Толстой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Новиков - Алексей Константинович Толстой"

Отзывы читателей о книге "Алексей Константинович Толстой", комментарии и мнения людей о произведении.