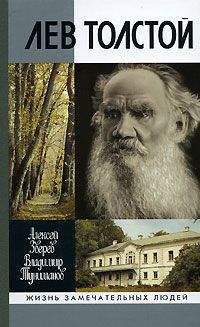

Алексей Зверев - Лев Толстой

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Лев Толстой"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой" читать бесплатно онлайн.

Биография Льва Николаевича Толстого была задумана известным специалистом по зарубежной литературе, профессором А. М. Зверевым (1939–2003) много лет назад. Он воспринимал произведения Толстого и его философские воззрения во многом не так, как это было принято в советском литературоведении, — в каком-то смысле по-писательски более широко и полемически в сравнении с предшественниками-исследователя-ми творчества русского гения. А. М. Зверев не успел завершить свой труд. Биография Толстого дописана известным литературоведом В. А. Тунимановым (1937–2006), с которым А. М. Зверева связывала многолетняя творческая и личная дружба. Но и В. А. Туниманову, к сожалению, не суждено было дожить до ее выхода в свет. В этой книге читатель встретится с непривычным, нешаблонным представлением о феноменальной личности Толстого, оставленным нам в наследство двумя замечательными исследователями литературы.

Отметил Амфитеатров и растерянность Толстого в этом кошмарном мире, где ему было всё незнакомо: нравы, чувства, язык, выродившийся в жаргон, что невольно порождало курьезнейшие конфликтные ситуации. Он был свидетелем бесподобного «разговора» Льва Николаевича с одним «стрелком» (подворовывающим нищим): «Толстой тихо, конфиденциально спросил его в упор приглашающим к доверию тоном: „Вы жулик?“ — за что, конечно, получил такую ругань, что как мы только из квартиры выскочили!»

Вот как Толстой начинает рассказ о переписи: «В первый назначенный день студенты-счетчики пошли с утра, а я, благотворитель, пришел к ним часов в 12. Я не мог прийти раньше, потому что встал в 10, потом пил кофе и курил, ожидая пищеварения. Я пришел в 12 часов к воротам Ржановского дома». Амфитеатров в воспоминаниях так комментирует эти слегка приправленные автоиронией слова: «Клянусь четой и нечетой: взвел это на себя Лев Николаевич. Аккуратнейше приходил к 10 часам, уходил в 11 1/2 и возвращался около двух. А это уж так написано — для наибольшего угрызения себя за барские привычки, для вящих бичей и скорпионов».

Амфитеатров абсолютно прав. Прибегая к излюбленной поэтике контрастов, Толстой противопоставляет мир счетчиков и мир подсчитываемых для каких-то целей обитателей московских трущоб. Несколько обособленно от них стоит барин-благотворитель, выискивающий, на кого бы могла излиться его благотворительность. И никого не находит. Его опережали в этом деле те самые люди, которых наивный «глупец» хотел облагодетельствовать. Именно они подали помощь без всякой рисовки и «жалких слов» так, как он не мог бы подать. Посылки оказались ложными, а вся затея плохо продуманной и легкомысленной: «Я искал просто несчастных, несчастных от бедности, таких, которым можно было помочь, поделившись с ними нашим избытком, и, как мне казалось, по какой-то особенной неудаче, таких не попадалось, а всё попадались такие несчастные, которым надо посвятить много времени и заботы».

«Я» в трактате «Так что же нам делать?» — это не Лев Николаевич Толстой, а некий обобщенный образ («мы») барина-благотворителя. Толстой никогда не был сибаритом, любителем долго нежиться по утрам в постели. Он человек строгой, даже жесткой дисциплины, озабоченный гармоничным сочетанием различных «упряжек» каждый день. А в трактате выведен именно барин, распущенный и избалованный, находящийся во власти вредных привычек (кофе, сигара), обеспокоенный процессом пищеварения, комфортно и лениво подготавливающий себя к подвигу благотворительности. Совсем немного точно отобранных и умеренно шаржированных черт, но этого достаточно для создания портрета благотворителя и определенной тональности дальнейшего обстоятельного с демонстрацией многочисленных «низких» деталей рассказа о тех, к кому «снисходит» барин. Личного в трактате мало, и оно строго подчинено главным целям произведения. Трактат не исповедь — это «Так что же нам делать?», а не «Что же мне делать?». И не роман — здесь нет героев и романического сюжета. Но многое в трактате является своего рода «материалом» для будущего романа «Воскресение».

Так утро Дмитрия Ивановича Нехлюдова отдаленно напоминает пробуждение незадачливого барина-благотворителя трактата, но очень развернутое и с подробнейшим описанием кажущихся бесконечными гигиенических и других процедур, с перечислением различных предметов, используемых героем в уборной, где он тщательнейшим образом подготавливает тело к предстоящим дневным и вечерним событиям, к обязательному деятельному безделью аристократа. Столь же подробно описаны мебель и завтрак. Создается впечатление, что для создания комфорта и особенной атмосферы неги и чистоты, в которой привычно течет жизнь Нехлюдова, трудится целая армия людей не только в России, но и в Европе. Этому подробнейшему описанию Нехлюдова и окружающей его обстановки, где всё было самого первого, дорогого сорта, простое и ценное одновременно, всё блистало чистотой и аристократической изысканностью, комильфотностью, предшествует не менее подробное описание обычного дня Катюши Масловой в ее монотонной и страшной жизни, бесконечно далекой от времяпрепровождения соблазнившего ее князя. Описания и противопоставлены и тесно связаны, как и судьбы героев, причем связь подчеркнута и обнажена, пожалуй, столь же отчетливо, как и в трактате, где мысль об извлечении падших душ из «мрака заблужденья» беспощадно отвергнута, названа «безумной» наряду с другими благотворительными проектами: «Я воображал, что мы, те самые, которые приводили и приводим этих женщин в это состояние в продолжение нескольких поколений, в один прекрасный день вздумаем и сейчас же поправим всё это». И эта мысль, осложненная глубоким личным раскаянием героя, самоказнью, желанием очиститься, воскреснуть, спасти и спастись, станет одной из главных сюжетных линий последнего романа Толстого, в котором отразятся в различных аспектах его «московские прогулки» 1880-х годов.

Эти же прогулки определят выбор героини романа, в котором Толстой вступил в зачумленное пространство городских трущоб, тюрем и острогов, больше знакомое ему до трактата «Так что же нам делать?» по произведениям Диккенса и Достоевского. Но литературные распутницы и профессиональные работницы борделей, которые, естественно, Толстой не регулярно и не часто, но всё же посещал в молодости, не говоря уже о казачках, за плотские удовольствия с которыми приходилось небольшую сумму платить (всегда точный и обстоятельный, Толстой и сумму в дневнике записывал), ни в какое сравнение не шли с обитательницами московского дна «всяких сортов — от молодых и похожих на женщин, до старых, страшных и ужасных, потерявших образ человеческий», вроде тех, что набились в каморках в одной из квартир подвального помещения, которых хозяин называет проститутками, наслаждаясь звуками своего голоса и современностью своего словаря, «очевидно довольный тем, что он знает это слово, употребляемое в правительственном языке, и правильно произносит его». Толстому «страшное» слово представляется отвратительным, он явно предпочитает другое, не «правительственное»: «блядь». Не в слове, впрочем, дело, и уж тем более не в том, что каждый должен знать свое «имя» — как ни назови… Да и трудно подыскать имя «неприятно безобразной» женщине, торгующей своей столь же неприятной дочерью (они обе вызывают отвращение, а не жалость), и той жалкой шестнадцатилетней «стерве», увиденной Толстым на повороте из Зубова в Хамовнический переулок: какие-то черные пятна на снегу, заморыш с короткими ногами, что-то хрипящее и визжащее: «Грязный цвет лица, маленькие, мутные, пьяные глаза, нос пуговицей, кривые, слюнявые, опущенные в углах губы и выбившаяся из-под платка короткая прядь сухих волос».

И что тут можно сделать? Даже преодолев отвращение и брезгливость. Каким образом извлечь из «мрака заблужденья» существо, которое вовсе не считает, что оно пребывает во мраке, убежденное в том, что делает полезное и нужное дело. Оно уверено не только в необходимости своего образа жизни — иначе не было бы чиновников, заботящихся о правильном существовании таких существ. И еще эти падшие создания знают и убеждены, что «они имеют власть над людьми и покоряют их и владеют часто ими больше, чем другие женщины». Потому-то предложение пойти в кухарки неприемлемо, кажется унизительным даже для тех из «падших созданий», которые способны на истинно христианский поступок, «самым простым образом» пожертвовать, подобно евангельской вдове, всем, и одновременно считают «положение рабочего человека низким и достойным презрения». И мать, торгующая дочерью, уверена, что она ничего дурного и безнравственного не совершает, а «делала и делает для дочери все, что может, т. е. то, что она считает лучшим для себя». И мелькнувшая мысль о присылке для спасения девочки благотворительных дам, в сущности, оказывается фальшивой, глупой, вздорной, так как ведь и эти добрые и отзывчивые дамы уверены в том же, что и совершающая преступление проститутка, а «именно — что женщина должна удовлетворять похоть мужчины и за это ее должны кормить, одевать и жалеть».

Тупик. Еще один тупик. Сплошные тупики и лабиринты. Как выбраться на верную дорогу? Как найти путеводную нить? Одна проблема цепляется за другую, один вопрос рождает и тянет за собой другие. Отчаянно бьется мысль и кружится голова от бессилия распутать клубок и предложить что-то способное помочь не только армии несчастных, но всему человечеству «выйти из того дикого состояния, в которое оно быстро впадает». Толстой предлагает и лекарства, свои ответы на вопросы, поставленные в трактате «Так что же нам делать?», отчетливо понимая, что нельзя ограничиться самым точным и образным описанием язв, самым добросовестным и глубоким исследованием болезней. Иначе он не выполнил бы своего дела, пренебрег бы правилами, обязательными для любого мыслителя и художника, которые Толстой здесь же с присущим ему этическим максимализмом рельефно обозначает: «Мыслитель и художник никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что всегда, вечно в тревоге и волнении: мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; вовсе ничего не решил и не сказал сегодня, а завтра, может, будет поздно — он умрет. И потому страдание и самоотвержение всегда будет уделом мыслителя и художника».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой"

Книги похожие на "Лев Толстой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Зверев - Лев Толстой"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой", комментарии и мнения людей о произведении.