Алексей Зверев - Лев Толстой

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

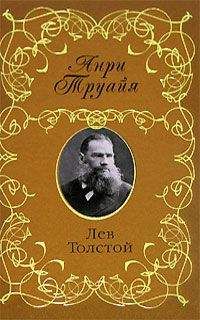

Описание книги "Лев Толстой"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой" читать бесплатно онлайн.

Биография Льва Николаевича Толстого была задумана известным специалистом по зарубежной литературе, профессором А. М. Зверевым (1939–2003) много лет назад. Он воспринимал произведения Толстого и его философские воззрения во многом не так, как это было принято в советском литературоведении, — в каком-то смысле по-писательски более широко и полемически в сравнении с предшественниками-исследователя-ми творчества русского гения. А. М. Зверев не успел завершить свой труд. Биография Толстого дописана известным литературоведом В. А. Тунимановым (1937–2006), с которым А. М. Зверева связывала многолетняя творческая и личная дружба. Но и В. А. Туниманову, к сожалению, не суждено было дожить до ее выхода в свет. В этой книге читатель встретится с непривычным, нешаблонным представлением о феноменальной личности Толстого, оставленным нам в наследство двумя замечательными исследователями литературы.

История лошади неразрывно связана с историей князя Серпуховского, вплоть до конца, когда смерти хозяина и мерина резко противопоставлены. Контрастность была усилена, превратившись в полярность. Толстой был недоволен некоторой искусственностью параллели и сильно переработал финал повести, отчетливее обозначив критические тенденции. Сделал это самым тщательным образом, с присущим писателю мастерством, с акцентированием мотивов, обличающих неправедную праздную жизнь барина, ни мясо, ни кости, ни кожа которого никуда не пригодились. Мертвые, хоронящие мертвых, уложили загнившее и пухлое тело в новый хороший гроб, спрятали его и засыпали землею.

Смерть барина изображена скупо и с оттенком отвращения в отличие от длинного, многоактного умерщвления Холстомера и приключений его останков после смерти. На сцене появляются драч — лошадиный палач, бесподобно изображенный несколькими штрихами («Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черном кафтане»), и две чего-то ожидающих именно от мерина собаки, постоянные спутники драча, давно уже занимающиеся шакальим промыслом, — спутники смерти. Казалось бы, страшный и мрачный эпилог истории пегой лошади. Но он не является страшным, потому что Холстомер с удивительной доверчивостью не понимает, что его непременно ждет, полагает, что драч и Васька собираются не убивать, а лечить, а, умирая, чувствует только большое облегчение, удивление и своеобразное обновление. Смерть приходит как спасительница. Даже прощальное доброе слово прозвучало: «Тоже лошадь была, — сказал Васька».

Слова Васьки перекликаются со странно и пронзительно прозвучавшими словами седого старика Чекунова над трупом арестанта Михайлова в одной, особенно любимой Толстым сцене в книге Достоевского «Записки из Мертвого дома»:

— Тоже ведь мать была! — и отошел прочь.

Но далее, оттесняя сентиментальный мотив, в повести Толстого возникает сухая реплика драча, оценивающего труп лошади с сугубо профессиональной точки зрения: «Кабы посытее, хороша бы кожа была…» Реплика обозначает слишком реальный переход к описанию пиршества сначала собак, воронья и коршунов, а затем волчьей стаи. И, наконец, последний акт: череп и два оставшихся мослака лошади уносит мужик, для того чтобы пустить их в дело.

Параллель стала ярче, контрастнее, не уничтожив тем не менее впечатления некоторой искусственности и тенденциозности. Явственнее проступили новые черты поэтики позднего Толстого, гораздо чаще, чем ранее, прибегающего к указующему персту.

Для двенадцатого тома сочинений Толстой завершил и повесть «Смерть Ивана Ильича», начатую еще в 1881 году и тогда фигурировавшую под названием «Смерть судьи». Прототипом героя повести послужил умерший в ноябре 1881 года член Тульского окружного суда Иван Ильич Мечников, брат знаменитого биолога, что имеет прямое подтверждение, сделанное писателем в беседе с журналистом, упомянувшим о встрече с Ильей Ильичом в Ясной Поляне: «В разговоре мы вспомнили, что я знал его брата Ивана Ильича — даже моя повесть „Смерть Ивана Ильича“ имеет некоторое отношение к покойному, очень милому человеку…» Татьяна Андреевна Кузминская дополнительно уточняет, что она сообщила Толстому какие-то предсмертные мысли о бесплодности прожитой жизни Мечникова, которые ей поведала вдова — не очень понятно, впрочем, чем эти сведения предельно общего характера могли понадобиться Толстому. Существенно, что другой брат Ивана Ильича Мечникова, ученый и революционер Лев Ильич, в герое повести особенного сходства со своим близким родственником не обнаружил и осудил религиозную мысль произведения: «Иван Ильич был действительно карьерист, а я карьеристов не люблю; но насколько его психический регистр был богаче того, которым наделил Толстой своего героя!.. Вот что значит просветление, думалось мне, если даже такому художнику, как Толстой, понадобилось душу опошляемого им героя обратить в квадрат плохо вычищенного паркета». Что ж, прототип и есть прототип, ему и положено отличаться от героя, и очень часто сильно.

Сохранилось тогда же написанное начало произведения, сразу же довольно прямолинейно обозначающее тенденцию автора, предваряющего своим словом записки умершего знакомого: «Нельзя и нельзя и нельзя так жить, как я жил, как я еще живу и как мы все живем. Я понял это вследствие смерти моего знакомого Ивана Ильича и записок, которые он оставил. Опишу то, как я узнал о его смерти и как я до его смерти и прочтения его записок смотрел на жизнь». Главным образом занятый продолжающимися работами над большими публицистическими произведениями, Толстой обращался к повести лишь время от времени, урывками, отдыхая от трактатов на художественной работе. Несколько интенсивнее занимался ею в 1882 году, когда и была создана первая редакция, оборвавшаяся падением героя с лестницы, началом смертельной болезни. Критические тенденции упрочились — постепенно расширялась и сфера критики, но еще лишь намеком, приблизительно, без подноготной, одновременно очень личной и всеобщей, самой простой и обыкновенной, и потому-то «самой ужасной» истории Ивана Ильича.

В первой редакции подробнее, чем главный герой, очерчены его сослуживцы и члены его семьи — и записки явно заслоняют внутренний монолог, представляя собой литературную обработку мыслей и чувств Ивана Ильича. Толстой откажется от этой сковывающей формы повествования, сделает упор на постепенно, спонтанно разворачивающемся внутреннем монологе героя, потоке сознания, пробивающемся сквозь боль, злобу и отвращение ко всем и ко всему, к последней правде, к свету. Но такая повествовательная революция будет с блеском осуществлена в 1885 и 1886 годах, когда, по выражению Толстого, он «начал… кончать и продолжать смерть Ивана Ильича». При этом он указывал, повесть будет в таком же роде, как и «Холстомер», что говорит главным образом о преобладании художественного начала в обоих произведениях.

Толстой по распространенному в XIX веке обычаю читал отрывки из повести в узком кругу родственных и близких лиц. Софья Андреевна нашла, что «мрачно немножко, но очень хорошо». Другие слушали с благоговением, восхищаясь всем, что, похоже, вызывало у автора чувство досады; он менее всего нуждался в похвалах и одобрении. Приходилось по собственному разумению править текст, руководствуясь художественным инстинктом, правка продолжалась и в корректурах, порой весьма значительная. Текст обрастал новыми деталями, очень существенными и живыми, конкретными — пульсирующая ткань волной набегающих, эмоционально окрашенных мыслей. Необыкновенно важная десятая глава вообще была написана в корректуре.

Преодолевались сухость и схематичность, чересчур обнаженная тенденциозность. Выдвигалось «я» героя, его индивидуальное начало, бунтующее против обобщающих силлогизмов, загонявших в человеческое стадо, усреднявших, включавших в интегрированные формулы, лишавших «лица», отменявших неповторимость и право на каприз, отделение, обособление.

Силлогизм «Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен», появившийся уже в самых ранних набросках шестой главы, как справедливый в отношении Кая и других, но только не к Ивану Ильичу, — мостик к переходу от давящей действительности к отрадным детским воспоминаниям. Первоначально переход был пунктирно намечен, дан в самой общей форме, с минимумом конкретных деталей, суховато: «Он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо, он был Ваня, с мама и папа, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, восторгами, горестями детства, юности, молодости». Позднее на полях рукописи и корректур появится множество уточнений и дополнений, «прустовских», так сказать, деталей, наполняющих плотским, конкретным содержанием этот глубоко личный мотив, отделяющий Ивана Ильича, как живое и бессмертное существо, от замороженного и усредненного смертного и давно умершего Кая из учебника: запах кожаного полосками мячика, который так любил мальчик Ваня, целовавший в детстве руку матери и вслушивавшийся в шуршание складок ее платья, а потом, уже студентом бунтовавший за пирожки в Правоведении, влюблявшийся так, как никогда не мог влюбиться этот скучный, кажется, для умирания сотворенный автором учебника логики Кай, и он, с незаурядным мастерством управлявший по окончании курса судебным заседанием. Это его жизнь, Дорогие ему, личные воспоминания. Ничего подобного с Каем не случалось и не могло случиться: он «точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно».

Кай умер правильно, выражаясь тавтологически, то есть обучая других правилам логики. Его смерть полезна, педагогически необходима, «виртуальна». Он умер, не умирая, не страдая, не испытывая боли и ужаса. Умер вдруг в процессе учебных занятий, и остался жив, так как учебный процесс бесконечен и о смерти Кая будут узнавать новые и новые поколения. Ивану Ильичу не до логики и разумных рассуждений. Это именно он умирает и ничто не может умирание остановить. Умирает, страдая, умирает один (Толстой часто цитировал слова Паскаля: «II faudra mourir seul»), умирает, нестерпимо страдая, постоянно ощущая всем существом, как Она приходит, становится прямо перед ним, смотрит на него и делает свое сосущее дело. «Это не может быть! Не может быть, но есть».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой"

Книги похожие на "Лев Толстой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Зверев - Лев Толстой"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой", комментарии и мнения людей о произведении.