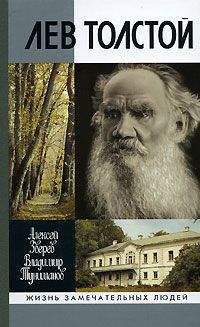

Алексей Зверев - Лев Толстой

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Лев Толстой"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой" читать бесплатно онлайн.

Биография Льва Николаевича Толстого была задумана известным специалистом по зарубежной литературе, профессором А. М. Зверевым (1939–2003) много лет назад. Он воспринимал произведения Толстого и его философские воззрения во многом не так, как это было принято в советском литературоведении, — в каком-то смысле по-писательски более широко и полемически в сравнении с предшественниками-исследователя-ми творчества русского гения. А. М. Зверев не успел завершить свой труд. Биография Толстого дописана известным литературоведом В. А. Тунимановым (1937–2006), с которым А. М. Зверева связывала многолетняя творческая и личная дружба. Но и В. А. Туниманову, к сожалению, не суждено было дожить до ее выхода в свет. В этой книге читатель встретится с непривычным, нешаблонным представлением о феноменальной личности Толстого, оставленным нам в наследство двумя замечательными исследователями литературы.

Сошлись они после очень долгого перерыва в «тяжелую годину» «на общем деле». И им в Бегичевке «радостно, молодо, восторженно было часто… вместе быть и работать». Смерть Ивана Ивановича, этого легендарного, святого человека от инфлюэнцы (сильно простудился и сгорел за шесть Дней; перед смертью, уже в жару, он через Толстого передавал тульскому помещику Писареву последние практические распоряжения и писал жене: «Мой милый ангел! Простишь ли ты меня? Первый раз в жизни я скрыл от тебя, не написал тебе, что я болен») прервала так дружно и хорошо начавшуюся совместную работу. Раевский, в глазах Толстого, был истинно религиозным человеком не в «высшем», а в самом простом и конкретном смысле: «Больше всего в мире ненавидел всякое преувеличение и всякую фразу. Он всю жизнь свою делал, а не говорил. Он был христианином, бессознательным христианином. Он никогда не говорил про христианство, про добродетель, про самопожертвование. У него была в высшей степени черта этой встречающейся в лучших людях pudeur добра».

Толстой воспел естественный оптимизм и необычайную энергию друга, заражавшие других, вселявшие веру и в совсем уже было павших духом людей.

— Нет, живые в руки не дадимся, — говорил он, возвращаясь с работы или вставая от письменного стола, у которого проводил по восемь, по шесть часов сряду.

— Не-ет! Живые в руки не дадимся, — говорил он, потирая руки, когда ему удавалось устроить какое-нибудь хорошее дело: закупки дешевого хлеба, дров, устройства хлебопечения с картофелем, с свекольными отбросами или закупки льна для раздачи работ бабам.

— Знаю, знаю, — говорил он, — что нехороша эта самоуверенность, но не могу. Как будто чувствую этого врага — голод, который хочет задавить нас, и хочется подбодриться. Живые в руки не дадимся!

Толстой из уст мужика, которому он сказал, проходя по деревне, что Иван Иванович умирает, услышал исключительно верное, образное слово: «Помилуй Бог!., что без него делать будем? Воскреситель наш был».

Народное определение — меткое, ухватывающее суть подвижнической деятельности Раевского: не мученик, не страдалец, приносящий жертву ради общего дела, а именно человек, спасающий уже почти умерших, воскрешающий, которому нельзя умирать, он ближе всего к герою очень известного, мастерски написанного «бытового апокрифа» Лескова, к легендарному (и это современная народная легенда) Несмертельному Головану. Толстой добавляет к народному и свое слово о друге:

«Для мужика он был „воскреситель“, а для нас он был тем человеком, одно знание о существовании которого придает бодрость в жизни и уверенность в том, что мир стоит добром, но не злом: не теми людьми, которые махают на всё рукой и живут как попало, а такими людьми, каков был Иван Иванович, который всю жизнь боролся со злом, которому борьба эта придавала новые силы и который беспрестанно говорил злу: „Живые в руки не дадимся!“»

Работы и забот в голодном краю было великое множество. Работы незаметной, тяжелой, бесконечной в среде жалкого, покорного, опустившего руки и только возлагавшего надежду на внешнюю помощь народа. Фатальный хлеб с лебедой, который дети сперва кидали и плакали. Дети с серьезным выражением лица, выдающим острую нужду. Не только голодно, но и холодно: крыши со многих домов уже успели протопить. А Татьяна Львовна так с большим трудом, однако упорствуя, ведет свой дневник — руки мерзнут. Холодно, дымно и угарно и в «сиротском призрении». Дрова лишь у тех, кто побогаче, а больше топят плохим торфом, картофельной ботвой, навозом, листьями, щепками. Хлеба нет и купить его негде. Пьют дешевый фруктовый чай. Тон дневника Татьяны Львовны унылый, что вполне понятно — слишком уж безотрадны голодные картины: больная и кривая старуха-побирушка в смрадной избе на нарах, зовущая смерть и жалующаяся на её медлительность; бледная девочка с грустным и взрослым лицом, еще недавно бегавшая рысью и переставшая ходить; детей больше всего жаль — покорных, бледных, больных, рядом лежащих на печи. Однообразные и грустные приметы нищеты, голода, беспросветной жизни, и от всего этого рождается у Татьяны Львовны чувство чуть ли не бессмысленности помощи голодающим: «Дела тут так много, что я начинаю приходить в уныние: все нуждаются, все несчастны, а помочь невозможно. Чтобы поставить всех на ноги, надо на каждый двор сотни рублей, и то многие от лени и пьянства опять дойдут до того же». Похоже, что она давно бы из этого гиблого и мрачного места, где до станции 30 километров, скоро уехала в уютную, веселую, милую Москву, где так много друзей и так разнообразна и интересна жизнь, если бы не отец, которого не велела ей оставлять мать.

Посетила Бегичевку и Софья Андреевна, чтобы собственными глазами увидеть, что это за место такое, куда уехали в суровое время года муж и дети. Пробыла она там десять дней. «Противная» Бегичевка ей решительно не понравилась: «Дом тут низкий, темный, грязный; обои темные, воздух душный, природа безотрадная, народ бедный, грязный, очень добродушный и жалкий… тут всё некрасиво и скучно, и природа, и люди, и дом, и вся жизнь». Осмотрела столовые; в одной из них ей бросилась в глаза серо-бледная девушка, взглянувшая такими грустными глазами, что Софья Андреевна чуть не разрыдалась; вдруг стало ясно, как им «нелегко получать это подаяние. Не дай Бог взять, а дай Бог дать — это справедливая русская пословица…». Без дела Софья Андреевна жить не привыкла; понятно, что и здесь она трудилась много и с несомненной пользой для голодающих и мерзнущих людей: «По утрам я кроила с портным поддевки из пожертвованного сукна, и мы их сшили 23; большую радость доставляли мальчикам эти поддевки и полушубки. Теплое и новое: это то, чего некоторые от рожденья не имели».

Уставал от множества забот и практических дел, холода, большого постоянного психологического напряжения, трудностей быта, заброшенных литературных занятий, конечно, и Лев Николаевич, в эпицентре голода воочию увидевший масштабы несчастья: «Бедствие здесь большое и всё растет, а помощь увеличивается в меньшей прогрессии, чем бедствие, и потому, раз попавши в это положение, невозможно, не могу отстраниться». А попавши, энергично стал вносить ясность и устанавливать порядок в довольно-таки безалаберно и сумбурно организованное дело помощи голодающим, вскоре с удовлетворением и гордостью записывая в дневнике: «Здесь работа идет большая. Загорается и в других местах России». Он и сам никогда не жаловался и не унывал, и помощников своих, несколько подавленных, старался подбодрить: «Смотрите же не унывайте, милые друзья. Я сам всё собираюсь унывать и всё бодрюсь». И ему пришлось по душе сравнение работы в гуще голодающих товарища по 4-му севастопольскому бастиону Николая Петровича Протопопова (еще один «воскреситель») с военной страдой: «Говорят, что в Петербурге не верят серьезности положения. Это грех. Я встретил у Раевского моряка Протопопова, с которым мы вместе были 35 лет тому назад на Язоновском редуте в Севастополе. Он очень милый человек, теперь председатель управы, хлопочет, покупает хлеб. Он очень верно сказал мне, что испытывает чувство, подобное тому, которое было в Севастополе».

Вера Величкина, молоденькая курсистка-медичка, запомнившаяся Илье Львовичу маленьким и беспомощным, непрактичным ребенком с огромной банкой монпансье под мышкой, близко сошедшаяся с Марией Львовной, доверявшей ей свои сердечные тайны, наивная, но наблюдательная и бесстрашная (позднее она станет женой секретаря Ленина Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича), в книге «В голодный год с Львом Толстым» так описывала рабочий день писателя в Бегичевке:

«Каждое утро вставали мы в седьмом часу, так как передняя была уже битком набита народом. Если мы немножко просыпали, то Лев Николаевич, проходя по коридору, стучал нам в двери. Утро работали мы вместе в передней, разбирая просьбы, нужды собравшегося народа. Затем кто-нибудь один оставался дома, а остальные разъезжались по окрестным деревням, всегда посоветовавшись раньше со Львом Николаевичем. Он неизменно был в курсе дела и всегда помнил каждую мелочь, куда и зачем нужно было ехать. Но занятие с народом в передней его всегда несколько расстраивало и мешало его литературным занятиям; и мы, по возможности, старались предупредить его приход, чтобы он мог поработать утром за письменным столом. В такие дни он чувствовал себя гораздо лучше, спокойнее. Но это не всегда удавалось, так как вставал он очень рано и не мог видеть, чтобы народ дожидался».

Толстой вникал во все мелочи, не гнушаясь никакой работой, не давая поблажки ни себе, ни другим. Пригодилась и так называемая «скупость» Толстого, а точнее бережливость и щепетильность: он мог отдать отчет в каждой копейке и того же требовал от других. Его отчеты, в том числе бухгалтерские, всегда были образцовыми. Наведенный во многом благодаря постоянным усилиям порядок в деле организации помощи голодающим дал удивительные плоды. Было открыто 187 столовых, в которых кормилось 10 тысяч человек, и несколько столовых для маленьких детей, осуществлена раздача дров, выданы семена и картофель для посева крестьянам, куплены и розданы земледельцам лошади (почти все обезлошадели в голодный год), собрано в виде пожертвований почти 150 тысяч рублей. И еще масса дел, конкретных, необходимых, была сделана за те два года, когда здесь самоотверженно работал Толстой со своими помощниками.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой"

Книги похожие на "Лев Толстой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Зверев - Лев Толстой"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой", комментарии и мнения людей о произведении.