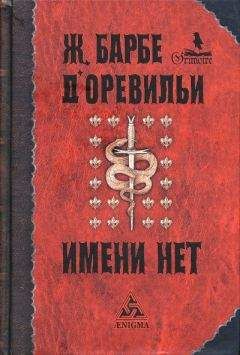

Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - История, которой даже имени нет

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "История, которой даже имени нет"

Описание и краткое содержание "История, которой даже имени нет" читать бесплатно онлайн.

«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение. Никогда не скрывавший своих роялистских взглядов Барбе, которого Реми де Гурмон (1858–1915) в своем открывающем книгу эссе назвал «потаенным классиком» и включил в «клан пренебрегающих добродетелью и издевающихся над обывательским здравомыслием», неоднократно обвинялся в имморализме — после выхода в свет «Тех, что от дьявола» против него по требованию республиканской прессы был даже начат судебный процесс, — однако его противоречивым творчеством восхищались собратья по перу самых разных направлений. «Барбе д’Оревильи не рискует стать писателем популярным, — писал М. Волошин, — так как, чтобы полюбить его, надо дойти до той степени сознания, когда начинаешь любить человека лишь за непримиримость противоречий, в нем сочетающихся, за широту размахов маятника, за величавую отдаленность морозных полюсов его души», — и все же редакция надеется, что истинные любители французского романтизма и символизма смогут по достоинству оценить эту филигранную прозу, мастерски переведенную М. и Е. Кожевниковыми и снабженную исчерпывающими примечаниями.

И все же думали или нет мадам де Фержоль и ее дочь о капуцине? Трудно предположить, что не думали. Он был окружен тайной, а тайна быстрей всего завладевает человеческим воображением. Тайне поклоняются народы, перед тайной замирает наше слабое сердце. О, если вы хотите, чтобы ваша возлюбленная никогда к вам не охладела, не обнажайте перед ней души, будьте скрытны, даже целуя и лаская ее. Отец Рикюльф был непонятен мадам и мадемуазель де Фержоль, когда гостил у них; еще непонятнее он стал, когда ушел. Пока он жил в доме, они по крайней мере надеялись, что в конце концов разгадают его, но пропавший капуцин стал неразрешимой загадкой, а неразрешимые загадки долго терзают ум.

Мадам де Фержоль ничего не узнала о нем стороной: прошло время, но ей так и не удалось пролить свет на то, откуда пришел монах, появившись у них однажды вечером, и, тем более, куда он ушел однажды утром, внезапно исчезнув из их дома и из их жизни. В Евангелии сказано: «Не знаешь, откуда приходит и куда уходит»[20]. Сам он ничего не рассказывал — монашествовал, видно, в каком-то дальнем монастыре и, как все францисканцы, которых неверующие презрительно именуют «бродягами», странствовал по всей стране. Сорок дней он проповедовал в их городке и не говорил, куда намерен отправиться дальше. Сгинул, «как прах, взметаемый ветром»[21]. Жители городка, потрясенные его красноречием, не слышали, чтобы где-нибудь в округе поднялся вечером на церковную кафедру странный монах или утром прошел по улице, потому что величественная фигура в залатанной рясе и надменное лицо не могли остаться незамеченными и не вызвать интереса. К этому человеку можно отнести слова нашего знаменитого поэта, сказанные о другом страннике: «Он и в лохмотьях был властитель!» Коль скоро слух об отце Рикюльфе умолк, он, надо полагать, скитался довольно далеко отсюда, иначе о нем бы непременно разнеслась молва, и, судя по выражению его глаз, необязательно добрая.

Оставил ли он где-нибудь еще по себе дурную славу? На вид он был молод, хотя некоторые люди только кажутся молодыми, нося в себе чудовищ древности. Но возможно, никто до сих пор не замечал в нем дурного, так неужели страх перед ним зародился впервые здесь, в этом городке, в душе несчастной Ластени де Фержоль? При виде него она дрожала как лист на ветру, а с его исчезновением почувствовала облегчение и радость. «Мой злой гений» называет обыкновенно молодая девушка того, кто ей неприятен; Ластени не называла так монаха лишь потому, что ее речи, равно как и ей самой, недоставало живости. Милая, хрупкая, слабая от природы, мадемуазель де Фержоль была счастлива, что избавилась от присутствия человека, внушавшего ей неодолимый, хотя и беспричинный ужас, будто нацеленное на нее заряженное ружье. Теперь ружья поблизости не было, и Ластени радовалась, но можно ли назвать ее радость подлинной? Отчего не просияло ее скорбное личико, отчего тонкие брови все чаще сдвигались от тайной заботы? Всегда печальная, она прежде так не беспокоилась. Мадам де Фержоль как истая нормандка неизменно сохраняла присутствие духа и здравомыслие. Она смотрела на других свысока, не обращала внимания на мелочи и потому не вглядывалась пристально в свою мечтательницу дочь, не замечала, как на чистый лоб Ластени, словно на гладь печальных вод, набегает рябь морщинок; но Агата, верная служанка Агата, заметила. Прозорливости ей прибавила глубинная ненависть к «фертову капуцину», как она называла монаха, чтобы не согрешить и не сказать «черного слова». Мадам де Фержоль, напротив того, утратила зоркость — оставаясь преданной женой, точнее, безутешной вдовой, она так и не стала настоящей матерью. Будь Агата не нормандкой, а итальянкой, она бы заподозрила, что у капуцина «дурной глаз». Пылкие итальянцы признают лишь любовь и ненависть. Если они не знают, в чем причина несчастья, то объясняют его колдовским сглазом, «jettatura». Подобно астрологам, уверенным, что наша судьба зависит от неуловимого движения светил, итальянцы считают человеческий глаз счастливой или злотворной звездой. Агата унаследовала от предков иные суеверия. Она верила в порчу и тайное ведовство. «Этот капюшон», от которого «ее воротило», вполне мог оказаться колдуном и наслать порчу на Ластени. Почему же на Ластени, такую милую и невинную? Да именно потому, что милая и невинная. Дьявол творит зло по злобе своей и больше всего ненавидит невинных. Падший ангел завидует ангелам, пребывающим в Божьей славе. Агата считала Ластени ангелом, который и на земле всегда предстоит Богу.

Мысль о порче заставила пожилую служанку спрятать черные четки с черепами. Она не забыла, как задрожали пальцы Ластени, прикоснувшись к ним, и считала, что священные четки осквернены монахом. Все очищается в огне, и благочестивая Агата сожгла четки, хотя знала, что порчи с Ластени этим не снимешь. Порчу насылает преисподняя, где пылает неугасимый огнь; как ожог въедается в плоть, так порча все глубже вгрызается в душу. Вот о чем думала суеверная Агата, когда прислуживала за столом и стояла в фартуке с широким нагрудником позади мадам де Фержоль, перекинув через руку салфетку и держа у груди тарелку. Она с тревогой замечала, что Ластени, сидевшая напротив матери, ничего не ест и день ото дня становится все бледней. Нежная красота юной девушки как будто поблекла. Не прошло и двух месяцев после исчезновения отца Рикюльфа, а зло, посеянное им, дало всходы. По мнению Агаты, дьявольское зерно прорастало. Конечно, печаль Ластени сама по себе не вызывала страха и беспокойства — девушка всегда грустила, ведь она родилась в этой проклятой, ненавистной Агате дыре, куда солнце и в полдень не заглянет, и живет здесь с матерью, которая ей словечка ласкового не скажет, все горюет об умершем муже. «Не будь меня, — думала Агата, — бедняжка не улыбнулась бы ни разу и никто так бы никогда не увидел ее хорошеньких зубок. Да только теперь это никакая не грусть, а порча. У нас в Нормандии говорят: порча что предсмертная корча!» Так рассуждала она сама с собой. Мысль о порче засела у нее в голове, и хотя Агата старалась скрыть свои чувства, тревога и ужас невольно звучали в ее частом вопросе: «Вам нездоровится, мадемуазель?» На что Ластени отвечала, едва шевеля побелевшими губами: «Все хорошо, я здорова». Девушки, хрупкие стоики, если им плохо, неизменно отвечают, что ничего не случилось. Страдание — удел женщины, она обречена на страдание, готова к нему и так рано с ним смиряется, так безропотно к нему привыкает, что уверяет, будто беды нет и в помине, хотя та давно пришла.

Беда пришла. Ластени стало заметно хуже. Под глазами залегли тени. Ее ландышевая кожа отливала теперь синевой. Когда она сдвигала брови и морщила матовый лоб, то вряд ли предавалась мимолетным грезам. Что-то тяготило Ластени. Внешняя жизнь оставалась прежней. Изо дня в день девушка занималась обыденными домашними делами, шила, сидя в нише у окна, ходила с матерью в церковь и вместе с ней гуляла по зеленым склонам гор среди бесчисленных ручьев, зимою мелких, весной полноводных, не умолкающих в любое время года. Мадам и мадемуазель де Фержоль чаще всего гуляли по вечерам: вечер — лучшее время для прогулок, это признано всеми. Но они не любовались закатом, подобно счастливым обитательницам равнин и побережий, — горы навсегда заслонили закат от живущих на дне лощины. Увидеть, как солнце уходит за горизонт, можно было только с вершины, поднявшись высоко-высоко, а им удавалось подняться, самое большее, до середины склона. В отличие от голых ржавых, выжженных солнцем Пиренеев Севенны в изобилии покрыты растительностью. В сумерках безрадостная картина — темные пятна кустов над высокой густой травой, местами сливающиеся в сплошную черноту, резкие очертания приземистых деревьев, что корчатся на ветру, в исступлении заламывая ветви, — вполне гармонировала, увы, с унылым настроением баронессы и ее дочери. Близилась ночь, в круглом окне высоко над их головами синева сгущалась в тьму, зажигались звезды. Луны не было видно, но ее бледный молочный свет проникал в жалкое слуховое окошко, без которого жители городка и не догадались бы о существовании неба. Темнота преображает все, и горы теперь представали сказочными существами. Обступив городок, они почти соприкасались вершинами и походили на волшебниц-великанш. Казалось, великанши обнялись и тихонько переговариваются, будто гостьи, что, собравшись уходить, прощаются с хозяйкой. В довершение сходства перламутровый туман поднимался над ручьями, питающими траву, и ложился белым бурнусом на плечи великанш в просторных платьях из зеленой ткани с блестящей серебряной нитью. Одна беда, гостьи всё не уходили — назавтра смотришь, а великанши все еще тут. Мадам и мадемуазель де Фержоль возвращались с прогулки, когда далеко внизу в лощине, где притулилась потемневшая от времени романская церковь, колокол звал к вечерней молитве, — этот зов Данте называл «агонией угасающего дня». Мать и дочь спускались в город, окутанный сумраком, и шли в церковь, холодную, как могила, чтобы по своему обыкновению помолиться перед ужином.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "История, которой даже имени нет"

Книги похожие на "История, которой даже имени нет" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - История, которой даже имени нет"

Отзывы читателей о книге "История, которой даже имени нет", комментарии и мнения людей о произведении.