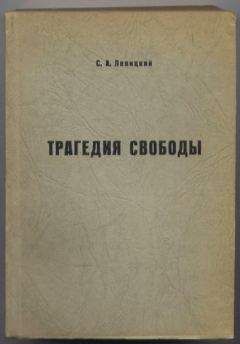

С. А. Левицкий - Трагедия свободы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Трагедия свободы"

Описание и краткое содержание "Трагедия свободы" читать бесплатно онлайн.

С. А. Левицкий (1908—1983) принадлежит к видным философа русского зарубежья, он был учеником и последователем Н. О. Лоского. В своей книге, которая впервые издается в России, он всесторонне исследовал проблему свободы. В приложении публикуют статьи разных лет, в которых Левицкий показал себя талантливы публицистом и тонким литературным критиком.

Но человек, нашедший в себе силы активно раскаяться и вырвать из себя корень вины, освобождается от таких фобий и симптомов и мог бы сказать о демонах: «Не страшно мне их, ибо в сердце моем чистота».

Мало того, садистские импульсы живут в нас независимо от того, совершили мы реальный проступок или нет. И сами эти садистские импульсы нередко служат своеобразным источником чувства вины. Тогда чувство вины приобретает безотчетный, беспредметный характер и соответственно порождает столь же безотчетный страх. В этом случае мы имеем дело как бы с атавизмом вины, с атавизмом греха. Последней причиной этого «априорного чувства вины» является радикальная испорченность нашей натуры. Только учение о грехопадении может дать здесь единственное» этически исчерпывающее объяснение этим загадочным феноменам. Мы все согрешили в лице Адама и Евы, и мы носим в наших душах вину и страх за содеянное ими преступление.

На основе этой анамнезии первородного греха и априорного чувства вины возможны различнейшие аберрации психики: так, иногда априорное чувство вины так давит на нас, что толкает нкс на реальные преступления, ценой совершения которых мы покупаем предметность вины и страха[248].

Психоанализ Фрейда ставит себе одной из целей освобождение от «ненужных» и «мешающих» нам страхов. Но страх страху рознь. Если психоаналитический катарсис может нам помочь в деле освобождения от инфантильных страхов, то он пасует перед лицом страха, связанного с этически значимой виной. И вину мы несем не только за наши поступки, но и за наши злые намерения. В этически значимых случаях — в неврозах высшего порядка — психоанализ может принести лишь весьма временное облегчение, ибо он не вырывает с корнем источника страхов — этического чувства вины. Наоборот, страхи, связанные со злой волей, этически говоря, не подлежат лечению, а, напротив, подлежат раскрытию травм (душевных ран), их породивших.

Один из энкаведистов, на совести которого были десятки «мокрых дел», мучился галлюцинациями. Он просил заключенного–психиатра помочь ему освободиться от ночных кошмаров. Несчастный не понимал, что галлюцинации эти были, вероятно, последними симптомами остатков его душевного здоровья: его совесть не была совсем убита и посылала ему страшные видения как последнее напоминание о необходимости нравственного возрождения и раскаяния. Лечить такого «невротика» психоаналитическим катарсисом[249] было бы нравственно предосудительным, не говоря уже о том, что такое лечение в лучшем случае дало бы жалкие паллиативы.

Бывает страх эгоцентрический — патологический, и альтроцентри–ческий — нравственно здоровый страх. В этом этическом плане страх можно разделить на три категории: страх ошибки, страх вины и страх греха. Страх совершить непоправимую ошибку сугубо эгоцентричен, и совершение такой ошибки вызывает в менее значащих случаях досаду, в более значащих — злое отчаяние.

Страх вины имеет уже этический акцент. Однако он имеет своим естественным последствием страх наказания — внешнего или внутреннего. И страшнее всего здесь имманентное наказание, именуемое угрызениями совести. Но муки совести несводимы к даже утонченному виду страха. Страх здесь играет роль симптома — он «сублимируется» до степени этического значимого предостережения. Этот «симптом» проявляется как явный страх тогда, когда мы пытаемся заглушить голос совести и когда загнанный в подсознание голос совести дает о себе знать в форме страха. Поэтому осознание своей вины и стремление к искуплению освобождает нас от «комплекса вины». Именно ясное сознание своей вины освобождает нас от «комплекса вины».

Наконец» есть страх греха — страх совершить грех, страх Божий. В чувстве вины остается известная дистанция между мной, виноватым, и предметом вины. Но в чувстве греха нет этой дистанции, этого отношения к «иному». Мы ощущаем себя грешными перед лицом Господа Бога.

Соответственно страх греха есть форма сублимации страха. Только страх Божий освобождает нас от всех патологических страхов и предваряет собой превозможение всяких страхов. Ибо «Бог есть любовь, а совершенная любовь превозмогает страх».

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАДЕЖДЫ

Эмоциональным полюсом страха является надежда. К страху всегда примешана доля надежды. Мы боимся, когда есть еще надежда избавиться от опасности» хотя бы в момент страха эта надежда не была видна за дымовой завесой страха. Мы боимся грозной возможности. Грозная же действительность» не дающая никаких предпосылок для иной возможности, порождает подавленность, безысходность, уныние, мрачную резиньяцию, наконец, отчаяние, но уже не страх. Момент убиения всякой надежды порождает ужас. Но когда надежда уже убита, наступают отчаяние и уныние, а не страх и не ужас.

Как и страх, надежда имеет дело с категорией возможности, только не грозной, а благой возможности.

Надежда родственна вере. Но есть глубокое категориальное различие между верой и надеждой. В вере благая возможность постулируется как действительность высшего порядка. Вера есть предвосхищение иной, высшей реальности, она есть «обличение вещей невидимых»[250]. Вера направлена на Абсолют (действительный, как в случае подлинной веры, или мнимый, как в случае слепого фанатизма). Вера есть уверенность в избавлении, предвосхищение слияния с Абсолютным. В вере преодолевается всякий страх, именно потому, что в страхе мы имеем дело с возможностью, вера же направлена на высшую действительность. В надежде есть нечто от веры — она также направлена на благо, еще трансцендентное в отношении нас. Но в вере это благо постулируется как бытие, в надежде же — как возможность. В надежде есть упование, но нет уверенности. Эмоциональным полюсом веры является уныние — как безверие всего нашего существа. Эмоциональным же полюсом надежды является страх.

В страхе и в ужасе человек теряет свое лицо — оно искажается нечеловеческой гримасой. В вере лицо человека сублимируется в молящийся лик — лицо здесь одухотворяется божественным светом. Но надежда и страх являются специфически человеческими эмоциями. Ибо как надежда, так и страх —■ дети неуверенности, охватывающей нас в страхе и преодолеваемой (но не преодоленной) в надежде.

Предметом надежды является земное благо — в отличие от веры, обращенной к небесному, трансцендентному. Но на дне надежды покоится вера в то, что это взыскуемое земное благо будет ниспослано нам, что Творец (или слепая судьба) как бы «благословили» наши намерения. Следовательно, хотя надежда сама не направлена на Трансцендентное, в ней все же отражается неуверенное в себе доверие к воле Трансцендентного. В надежде нет прямой ставки на Абсолютное, но есть постулирование реальной возможности отражения Абсолютного в относительном* в желаемом для нас смысле.

Мы всегда надёемся на возможность, еще далекую от претворения в действительность, могущую и не претвориться в нее. Именно этот момент неуверенности сообщает надежде ее хрупкость. Но в то же время мы сердцем своим постулируем превратимость возможности в действительность, нередко против доводов разума. Именно эта неуверенная в себе уверенность характеризует собой момент иррациональности, искони присущий надежде. Именно в отношении надежды можно было бы повторить слова Паскаля «сердце знает свои доводы, к которым слеп рассудок»[251].

Надежда есть предвосхищающее ожидание блага. Всякая надежда есть надежда на осуществление благой возможности. При этом выбор еще неосуществленной возможности как предмета надежды есть сугубый акт нашей свободы. Мы «выбираем» те возможности, которые мы хотели бы видеть осуществленными. Поскольку же надежда есть постулирование определенной благой возможности как субъективно долженствующей осуществиться, то надежда есть состояние свободы. Лишенный надежды лишается и свободы. Лишенный надежды уже готов пассивно предаться течению событий или внутреннему давлению комплексов. Лишь надеющийся будет осуществлять творческое усилие, чтобы способствовать осуществлению взыскуемой ценности.

Предмет надежды имеет непосредственное отношение к тем положительным ценностям, в осуществлении которых мы полагаем субъективный смысл нашего бытия. Так, писатель жаждет славы и признания, делец — приумножения богатства и процветания своего предприятия, влюбленный — обладания любимой и так далее.

Так, раненому снится враг,

Изгнаннику — родной очаг,

И капитану — океан,

И деве — розовый туман.

Блок[252]

Разумеется, человек прилагает, как правило, максимальные усилия для достижения тех целей, которые представляются ему ценностями. «На Бога надейся, а сам не плошай». Однако во всяком ожидании чаемого есть момент неизвестности. Нам не нужно было бы надеяться, если бы мы могли твердо рассчитывать на успех наших стремлений. Никто не гарантирован от превратностей судьбы даже в том случае, если как будто все благоприятствует нам. Поэтому во всякой надежде есть упование на то, что наша воля совпадает с волей судьбы. У религиозных натур всякая надежда есть, в сущности, надежда на Бога, на то, что мои стремления не противоречат всемогущей воле Божьей. Во всяком случае, в любой надежде есть мистический элемент — в смысле ли слепой веры в судьбу, в смысле ли религиозного упования. Пословицу «На Бога надейся, а сам не плошай», обращенную к легкомысленным или пассивным натурам, можно было бы с успехом перевернуть: «Сам не плошай, но на Бога все–таки надейся» (если бы пословица была обращена к «активистам»).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Трагедия свободы"

Книги похожие на "Трагедия свободы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "С. А. Левицкий - Трагедия свободы"

Отзывы читателей о книге "Трагедия свободы", комментарии и мнения людей о произведении.