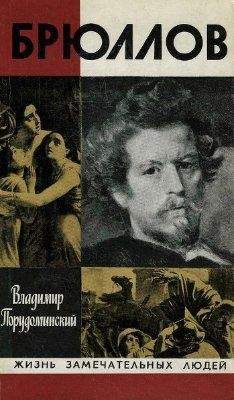

Владимир Порудоминский - Брюллов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Брюллов"

Описание и краткое содержание "Брюллов" читать бесплатно онлайн.

Картина Брюллова «Последний день Помпеи» была, по словам Гоголя, «одним из ярких явлений XIX века». Она принесла мировую славу русскому искусству. Книга о Брюллове — это рассказ о жизни художника и о русском искусстве его времени, о его яркой, неповторимой личности и о людях, в окружении которых он прошел свой жизненный путь, это также попытка показать, как время, события жизни, черты личности творца воплощаются в его созданиях.

Летом 1834 года Анатолий Николаевич Демидов отправил громадный ящик с «Последним днем Помпеи» из Франции в Петербург морем, на корабле «Царь Петр», сам же, обогнав его, прибыл сухопутным путем, имея, как он объяснял, непреодолимое желание тотчас повергнуть картину на высочайшее воззрение. По сему случаю он ходатайствовал о беспошлинном пропуске холста с живописью, «пялки» (подрамника) и золоченой деревянной рамы. Государь благосклонно принял славную картину, всеподданнейше поднесенную Демидовым, и приказал сначала поместить ее в Эрмитаже, в тех покоях, где живописец Доу прежде исполнял портреты генералов двенадцатого года, а затем перенести в Академию художеств, в особливую залу, для всеобщего обозрения.

Два года после того, как огромный монолит, доставленный на специально построенном судне к специально возведенной пристани у Дворцовой площади, был оплетен канатами и с помощью многочисленных блоков и кабестанов трудом тысячи рабочих и полутора тысяч гвардейцев и матросов у всех на глазах поставлен в вертикальном положении, продолжалась окончательная отделка колонны, отливка бронзовых частей капители и пьедестала и укрепление их на нужных местах. Монферрану под пятьдесят, но он по-прежнему бодр, румян и подвижен. Ранним утром появляясь на площади, он, не глядя на плотность сложения, шустро взбегает по лесенкам и трапам на самый верх — туда, где ангел, держа в одной руке крест, другой указывает на небо. Ветер поет в ушах, прогибаются под ногами доски настила, но Монферран бесстрашно стоит на сорокаметровой высоте. Он кладет ладонь на полированный бок колонны и ощущает громадность ее массы. Втайне он называет памятник «Монферрановой колонной». За лентой Невского, на Сенатской площади, выстроились, образуя четырехугольник, сорок восемь колонн Исаакиевского собора, пятиметровой толщины стены тянутся вверх следом за ними, отсюда строительство видится явственно, как на плане. Монферран прикидывает, как положит портики, когда стены достигнут высоты колонн, как возведет своды, поднимет подкупольный барабан, окруженный еще двадцатью четырьмя колоннами, — золотая округлость купола восходящим солнцем блестит в его воображении. Он оглядывает лежащую под ним землю, розовую в рассветных лучах, сердце его замирает от настороженной привязанности к этой земле, к этому городу, вознесшему его на такую высоту, которая не рисовалась ему даже в самых дерзких его мечтах. И опять же втайне, одному себе, признавался Монферран, что не парижские студии были его школой, а эти петербургские площади, гранитные ломки, дощатые бараки, строительные леса, эти мужики, которые с помощью простейшего железного клина и пудовой кувалды умели вырубить цельную многотонную колонну и за сорок пять минут поставить ее, обточив предварительно так, что она становилась намертво, не будучи скреплена с основанием, эти странные зодчие с манерами простолюдинов, гнувшие спину перед вельможами и сочинявшие дерзкие проекты, сметливые, привыкшие к бесконечным препятствиям и находившие выход из любого затруднительного положения.

Лето стояло жаркое, но в августе, как назло, стали перепадать дожди, однажды разразилась буря, вода в Неве поднялась, дождевые струи текли по темно-красному граниту, Монферран не уходил с площади — в мокром насквозь плаще, с лицом, багровым от ветра, командовал завершением работ. В конце августа леса разобрали, колонну прикрыли огромным полотнищем, перед Зимним воздвигли большой балкон и амфитеатры для публики. 30-го числа с утра на площади и на прилегающих улицах были выстроены войска — 86 пехотных батальонов, 106 эскадронов конницы и 248 орудий артиллерии. Адмиралтейский бульвар был запружен людьми, зрители усеяли окна и крыши окрестных домов. В одиннадцать часов три орудийных выстрела возвестили о начале торжества. Император верхом на сверкающем гнедом коне показался на площади, государыня, двор и духовенство заняли места на балконе. Войска, взяв на молитву, обнажили голову, пехота опустилась на колени. Завеса, покрывавшая колонну, пала, протяжное «ура», вылетевшее разом из ста тысяч солдатских грудей, могучей горной лавиной прокатилось над площадью, орудийные выстрелы сотрясали воздух, стаи птиц метались в безоблачном небе. Духовенство крестным ходом обошло памятник и окропило его святою водою. Церемониальный марш войск длился два часа. Вечером на площади была зажжена иллюминация: Зимний дворец украшала тысяча светильников…

В шитом золотом мундире, украшенном знаками ордена Владимира 3-й степени, Монферран, принимая поздравления, проходил по залам дворца. Он хотел видеть картину, недавно доставленную и столь уверенно снискавшую славу, — за бесконечными трудами все было недосуг взглянуть на нее. Он вступил в мастерскую покойного Доу и замер у входа. Судьба посылала ему художника, достойного расписать стены его собора.

«С чувством народной гордости, с восторгом, с изумлением смотришь на картину Брюллова» — вот как писали газеты! «Северная Пчела», восхваляя «Последний день Помпеи», обещала продолжить разговор. «Из уважения к таланту Карла Брюллова выскажем мнение о недостатках его картины, искренне, без лести, которая всегда приносит более вреда, чем пользы, — замахнулась „Пчела“. — И Брюллову ли бояться критики, когда произведение его стяжало славу в Италии и во Франции? И в России ему отдали должную справедливость; художники благоговели перед его трудом. Один живописец, полный души, но бедный словами, сказал, глядя на „Последний день Помпеи“: „Вот бы написать такую картину, а потом и умереть не страшно!“

Отставной профессор Андрей Иванович Иванов каждый день открывал „Пчелу“, желая сопоставить замечания автора статьи со своими собственными, однако критики не последовало. Надобно думать, не приказано критиковать, решил Андрей Иванович. Едва картина была привезена, старик испросил дозволения видеть ее и поспешил в Эрмитаж. Он долго стоял перед ней, сгорбившись, сложив на груди руки и сунув ладони под мышки, — все было прекрасно на огромном холсте, каждая фигура, каждый групп вопили о выучке мастера, все было величественно и достойно, и все же, все же… Старик сокрушенно думал о странном вкусе нынешнего века: место торжественной ясности заступают тревога и смятение. Общая стремительность движения мешала ему обрести блаженство души; черные тучи, багровое зарево над вулканом и белый свет молнии вызывали в нем волнение почти болезненное. Знакомые его поздравляли, он отвечал, что для всякого русского приятно видеть в сем произведении свое собственное и гордиться оным, однако прибавлял упрямо, что ему Брюлло („в“ он Карлу так и не пожаловал) по жребию достался, не по выбору. Передали Андрею Ивановичу, что на заседании академического совета, где прославляли Брюллова, кое-кто намеревался воздать должное и отставному профессору, но волею начальства имя его произнесено не было. Андрей Иванович думал, что ежели Брюлло возвратится в Петербург, то, оберегая свою славу, будет, конечно, соображаться с тем, что от него потребуют; сердце старика заранее болело от будущей холодности Карла. Запрещение критиковать картину в газетах его раздражало: сам он находил, что белого цвета, который, правда, давал главный эффект, положено не в меру, будто снег выпал там, в Помпее. Он ходил смотреть картину три раза подряд, потом снял со стены в гостиной любимого „Нарцисса“, унес в комнату, служившую ему теперь мастерской, и стал делать с него копию.

Совет академии, отмечая, что картина Брюллова имеет неоспоримо величайшие достоинства, ставящие ее в число необыкновенных в нынешнее время художественных творений в Европе, просил разрешения его величества возвести прославленного живописца в профессорское звание вне очереди. Два месяца спустя министр императорского двора уведомил президента академии, что государь не дал на то соизволения и приказал держаться устава. Вместе с тем, желая изъявить новый знак всемилостивейшего внимания к дарованиям сего художника, его величество пожаловал Брюллова кавалером ордена св. Анны 3-й степени.

Иван Брюллов, младший брат, которого Карл просторечно именовал Ванькой, умирал, сжигаемый бурной чахоткой. Ждали от него много, да вот свершить, оказалось, не судьба. В академии славился Иван рисунком, отмеченным какой-то прелестной особостью, — между воспитанниками и рисунки его были в моде и модно было подражать его приемам — рисовать „как Ваня Брюллов“. Был Ваня человек веселый и общительный — прозвище ему дали „бесенок“, — пуще всего на свете любил театр, особливо оперу и балет, из опер обожал „Фенеллу“ Обера, старался не пропустить ни одного представления, всю пел наизусть и заполнял альбомы рисунками сцен и портретами артистов. Его работы карандашом и пером были нарасхват, ценители возбужденно пророчили, что он затмит славу старших братьев. Когда „Последний день Помпеи“ был переправлен из Эрмитажа в Академию художеств, просил Ваня, чтобы показали ему картину. В часы, свободные от публики, его принесли в кресле из академического лазарета и оставили в зале одного. Он сидел молча час и другой и впервые за многие месяцы совершенно не кашлял. Он как бы вбирал в себя картину, чтобы унести с собой, временами закрывал глаза, проверяя себя, и тут же испуганно открывал их — не упустил ли какую малость! Сердце его полнилось радостью. Не нужно было другого Брюллова.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Брюллов"

Книги похожие на "Брюллов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Порудоминский - Брюллов"

Отзывы читателей о книге "Брюллов", комментарии и мнения людей о произведении.