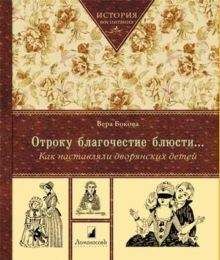

Вера Бокова - Повседневная жизнь Москвы в XIX веке

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь Москвы в XIX веке"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь Москвы в XIX веке" читать бесплатно онлайн.

На основе дотошного изучения и обобщения обширных архивных документов, воспоминаний и дневников московских старожилов, трудов историков, записок и сочинений писателей, журналистов и путешественников, как отечественных, так и зарубежных, автору удалось воссоздать многомерную и захватывающую панораму Москвы, сложившуюся после великого пожара 1812 года. Вторая столица предстает как город святой и древний, красивый и уродливый, но постоянно обновляющийся, город «нелепия и великолепия», с такой же, как он сам, контрастной и причудливой повседневной жизнью московских обитателей и обывателей всех сословий — дворян, купечества, мешан, мастеровых и фабричных, студентов и священников, нищих, юродивых и святых. Из книги также можно узнать о городском хозяйстве и властях — от будочника до генерал-губернатора, о семейных торжествах царствующего дома, религиозных традициях, праздниках и увеселительных садах, театральных и ярмарочных действиях, студенческих пирушках и волнениях, спорте.

В 1862 году городская дума была реорганизована в Общую (законодательную) и Распорядительную, а еще через десять лет она стала называться просто городской думой, при которой состояла городская управа (исполнительный орган). В этот период размещались они в одном из домов графов Шереметевых на Воздвиженке.

Заседали в думе выборные представители городских сословий, называвшиеся «гласными». Выборы гласных производились раз в четыре года. Право голоса имели москвичи-домовладельцы. Всего было чуть больше двадцати тысяч избирателей, в том числе немало женщин. Распоряжался выборами городской голова. Избиратели входили в зал для голосования по билетам, удостоверявшим их полномочия. Каждого сопровождал служащий городской управы с мешком шаров. Вдоль стен стояли ряды баллотировочных ящиков (для каждого кандидата свой). В каждом ящике было два отделения — правое избирательное и левое неизбирательное. Над ящиком (для тайности голосования) было устроено что-то вроде рукава из черной мягкой ткани. Нужно было всунуть в него руку с поданным шаром и скрыто опустить в ту или иную дырку. Об уровне «сознательности» голосующих свидетельствует такой случай. Однажды на выборы явился купец, имевший право на два шара: свой и по доверенности от жены. Обойдя ящики, он с самым довольным видом заявил, что поступил по справедливости и никого не обидел: в каждом ящике один шар клал налево, другой направо.

По истечении времени голосования производился подсчет и объявлялся результат. Несмотря на отсутствие политических партий, на выборах шла оживленная борьба между кандидатами и вообще бушевали нешуточные страсти, хотя большинству горожан ни до выборов, ни до самой Думы не было, правду сказать, никакого дела. Большинство москвичей даже вряд ли могли бы вот так с ходу сказать, кто у них городской голова, не говоря уже о гласных — видимо, дела в городе шли хорошо и все было как следует (вспомним графа С. Г. Строганова). В итоге большая часть московских городских голов девятнадцатого века, всех этих Куманиных, Мазуриных, Колесовых, Гучковых, как бы ни радели они о преуспеянии города и какими бы достойными людьми сами ни были, была прочно, хотя и незаслуженно, забыта Москвой. Не стал исключением и Сергей Михайлович Третьяков, брат и душеприказчик знаменитого создателя Третьяковской галереи, занимавший свой пост полтора срока. Вошел в московское предание лишь один городской голова — энергичный и даровитый Николай Александрович Алексеев.

Представитель известного и состоятельного купеческого рода (из которого вышел, между прочим, и знаменитый режиссер Константин Сергеевич Алексеев, по сцене Станиславский), владелец золотоканительной фабрики, Николай Александрович в 1880 году был избран гласным городской думы, а через пять лет стал головой и занимал этот пост два срока.

«Высокий, плечистый, могучего сложения, с быстрыми движениями, с необычайно громким, звонким голосом, изобиловавшим бодрыми, мажорными нотами, Алексеев был весь — быстрота, решимость и энергия»[124] и фактически единолично вел все городские дела, заменяя собой всю городскую управу Именно при нем сдвинулись с места многие дела, годами лежавшие в канцелярии Думы, и были разрешены долгожданные и насущные городские вопросы: вокруг Александровского сада возникла ажурная решетка на месте дощатого забора, было начато асфальтирование тротуаров, значительно расширена Мытищинская водопроводная система, начато строительство канализации — мера, которая положила начало радикальному превращению Москвы из «большой деревни» в благоустроенный столичный город. По настоянию Алексеева было принято постановление Думы, запрещающее возводить новые деревянные дома в пределах Бульварного кольца, — что, по мысли автора, должно было вскоре естественным образом облагородить облик городского центра. Рассказывали, что, когда в центре случался пожар, Алексеев, узнав, что гибнет очередная деревянная постройка, даже потирал довольно ладони и говорил: «Ну вот, еще одним уродом меньше!»

Огромное значение для города имело предпринятое по инициативе Алексеева строительство новых боен. Старые, частные, которых по городу было разбросано пятнадцать, «славились» чудовищными антисанитарией и запахом, распространяемым далеко по окрестностям. Затеянное Алексеевым строительство преследовало сразу три цели: скорейшее разрешение острого санитарного вопроса, централизацию мясной торговли и монополизацию забоя скота в руках городского самоуправления.

Новые бойни, за Покровской заставой (в районе Калитниковского кладбища), выстроенные в 1886–1888 годах, занимали территорию в 20 десятин, обладали большой пропускной способностью, так что могли обеспечивать мясом весь город, и радовали глаз сравнительной аккуратностью и небывалой в Москве чистотой. «Это целый городок солидных каменных зданий, над которыми возвышается громадная башня для хранения воды, — писал А. Бахтиаров. — Бойни как построены из кирпича, так и остались кирпичного цвета, ничего не окрашенные снаружи. Всего насчитывается до 40 каменных построек: бычачьи бойни, свинячьи бойни, „микроскопия“ для исследования свиных туш, казармы для бойцов, дома администрации, далее идут: салотопенный завод и при нем „кишечное отделение“, альбуминный завод (альбумин — белок, применяемый в медицине и кондитерской и текстильной промышленности. — В. Б.), кожевенные амбары и, наконец, „чумная бойня“, назначенная для убоя быков, зараженных чумой или сибирской язвой»[125]. На бойнях имелись свой водопровод, канализация, холодильники, асфальтовые полы; работы были частично механизированы с помощью блоков, лебедок и т. п. Для работников имелись бесплатная баня и прачечная. Рядом с бойнями располагались «поля орошения», на которые выводили нечистоты и где выращивали кормовые травы и овощи. Все это выглядело в глазах москвичей каким-то чудом, предприятием будущего и, конечно, поражало современников. К 1893 году, то есть через пять лет после возведения, бойни окупились и стали давать доход. Вскоре поблизости от них были открыты Скотопромышленная и Мясная биржи.

Служил Алексеев бесплатно, свое жалованье городского головы отдавал в пользу города и сам жертвовал значительные личные средства на представительство, неизбежное при его должности, и на городские нужды. На деньги Алексеева были построены две водонапорные башни возле Крестовских ворот (их так и называли — Алексеевскими), несколько школ, начато строительство психиатрической лечебницы на Канатчиковой даче. Хорошо известен эпизод, когда, надеясь получить недостающие для этого строительства 300 тысяч, Алексеев принародно поклонился в ноги богатому купцу Ермакову, — для Москвы он готов был поступиться даже собственным самолюбием.

При Н. А. Алексееве на месте здания присутственных мест на Воскресенской площади было выстроено новое великолепное здание городской думы (по проекту Д. Н. Чичагова). Именно в этом здании Алексеев и погиб.

9 марта 1893 года городской голова принимал просителей. В приемной подошел к мужчине средних лет, небольшого роста, в поношенном пальто. Спросил: «Вам что угодно?» — «А вот что», — ответил тот и, выхватив из кармана шестизарядный револьвер, начал стрелять. На третьем выстреле его схватил думский сторож. Оказалось, что убийца — маньяк, душевнобольной, и Алексеев попался ему под руку в общем-то случайно. В кармане у преступника была найдена записка: «Прости, жребий пал на тебя!»

Алексеева с двумя пулями в животе (третья попала в стену) уложили на диван, приехали врачи во главе с Н. Ф. Склифосовским, стали оказывать первую помощь; дали знать жене. Доктора запретили переносить раненого, и его разместили на привезенной из дома кровати прямо в здании Думы. По коридорам толпился народ; в храме Троицы в Полях непрерывно служили молебны. Около 5 часов вечера Алексеев исповедался и простился с детьми. Склифосовский сделал ему операцию, но спасти так и не смог. В ночь с 10 на 11 марта Алексеев умер.

Хоронила Алексеева вся Москва — более двухсот тысяч человек Одних венков от различных ведомств и учреждений было несколько сотен. Похоронная процессия, которой распоряжался друг и сотрудник городского головы, обер-полицмейстер Власовский, растянулась на несколько километров. Из нового здания Думы гроб с телом погибшего пронесли через весь город и предали земле в Новоспасском монастыре.

Глава пятая. КУПЕЧЕСТВО

Купеческое сословие. — Старинный уклад. — Изменение костюма. — Бородатые и безбородые. — Семейный деспотизм. — Племянник Солодовникова. — Традиции. — Расселение. — Жилище. — Прислуга. — Выезд. — Хозяйство. — Распорядок дня. — Свахи. — Приданое. — Смотрины. — Образование. — Мальчики, молодцы, приказчики. — Купеческий клуб. — Первые балы. — Праздничные дни. — Визит императора. — Эволюция купечества

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь Москвы в XIX веке"

Книги похожие на "Повседневная жизнь Москвы в XIX веке" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вера Бокова - Повседневная жизнь Москвы в XIX веке"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь Москвы в XIX веке", комментарии и мнения людей о произведении.