Вера Бокова - Повседневная жизнь Москвы в XIX веке

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь Москвы в XIX веке"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь Москвы в XIX веке" читать бесплатно онлайн.

На основе дотошного изучения и обобщения обширных архивных документов, воспоминаний и дневников московских старожилов, трудов историков, записок и сочинений писателей, журналистов и путешественников, как отечественных, так и зарубежных, автору удалось воссоздать многомерную и захватывающую панораму Москвы, сложившуюся после великого пожара 1812 года. Вторая столица предстает как город святой и древний, красивый и уродливый, но постоянно обновляющийся, город «нелепия и великолепия», с такой же, как он сам, контрастной и причудливой повседневной жизнью московских обитателей и обывателей всех сословий — дворян, купечества, мешан, мастеровых и фабричных, студентов и священников, нищих, юродивых и святых. Из книги также можно узнать о городском хозяйстве и властях — от будочника до генерал-губернатора, о семейных торжествах царствующего дома, религиозных традициях, праздниках и увеселительных садах, театральных и ярмарочных действиях, студенческих пирушках и волнениях, спорте.

Помимо лентяев и бездельников всех мастей в академии оказалось и немало опасных радикалов. Не прошло и четырех лет после основания заведения, как здесь произошло потрясшее всю Россию преступление. Зимой 1869 года на льду одного из прудов местными крестьянами было найдено тело здешнего студента И. Иванова, убитого, как вскоре выяснилось в результате расследования, несколькими членами революционной организации «Народная расправа» во главе с Сергеем Нечаевым. Большинство входивших в «Народную расправу» были студентами-петровцами. Этот случай привел к полному пересмотру устава академии, и он был приближен к уставам других вузов, но, надобно сказать, революционность из петровских студентов и потом никуда не делась и они оставались самыми активными участниками подполья, а потом и революционных событий 1905 и 1917 годов. Этому способствовали и состав студентов — преимущественно провинциалов и разночинцев, и местоположение академии — на отшибе, вдали от города, так что студенты по большей части варились в собственном соку, и обилие глухих и уединенных мест в прилегающем парке, позволявших без помех проводить сходки и вести революционную пропаганду.

Жили студенты-петровцы тут же, рядом с академией, снимая в окрестностях маленькие дачи или находя жилье в так называемых Выселках — небольшой слободке за прудом и плотиной.

Пока местные жители — огородники и фабричные — не привыкли к присутствию студентов, между ними существовала постоянная вражда, нередко разрешавшаяся многолюдными драками. С течением времени вражда поутихла, но «героические предания» о былых побоищах вошли в студенческие анналы и неизменно сообщались всякому первокурснику академии.

В Москву петровцы выбирались не часто: дорога до города была длинной и небезопасной — через еловый и сосновый лес, по шоссе, мимо дач, через пустыри, на которых «пошаливали», а о том, чтобы не идти пешком, а доехать на извозчике, большинство петровцев и мечтать не смели. Но и они ходили и в театр, и просто так, погулять, поэтому являлись полноценной частью московского студенчества. Впрочем, в Москве петровцев недолюбливали, как пришлецов, а с университетскими у них вообще был постоянный и непреодолимый антагонизм.

В конце столетия парк Петровской академии, в то время полностью открытый для публики, стал превращаться в популярное место прогулок «Оно поспорит с Нескучным своей красивостью, просторами, чудесными липовыми аллеями, обширным прудом, почти озером, — писал П. Д. Боборыкин. — Публика, собирающаяся по вечерам, всего больше в воскресенье, какой бы ни был ее наплыв, все-таки не лишает этого прекрасного парка тишины для ищущих уединения. Прогулка пешком из Петровского парка в Академический, все время лесом, сама по себе предмет удовольствия для городского жителя. В будни в тихое после обеда время или в лунные ночи парк Петровского-Разумовского — чудесное место. И вся жизнь кругом: студенты Академии, катанье на лодках, часто пение хором, молодой смех, живые разговоры в тени развесистых лип»…[376]

Уже в 1870-х годах некоторые из сочувствующих малоимущим студентам московских благотворителей снова стали открывать для них общежития.

Так, в середине 1870-х годов на Большой Дмитровке братьями-купцами Н. И. и М. И. Ляпиными было открыто бесплатное благотворительное общежитие для студентов университета и Училища живописи, ваяния и зодчества (в конце века сюда стали принимать и учащихся остальных московских вузов). После кончины основателей «Ляпинка», как ее называли, содержалась на оставленный ими капитал. Сюда принимали всех желающих, но среди студенчества как-то сразу стало считаться, что «Ляпинка» — самый последний выход, когда уже ничего другого не остается, и попасть сюда — значит, окончательно опуститься на дно, откуда очень трудно потом выбраться.

В двух корпусах «Ляпинки» находилось 34 «номера», рассчитанных примерно на 120 человек Три этажа, соединенные железной лестницей, были прорезаны узкими длинными коридорами. Левая сторона коридора была капитальной, с редко поставленными окнами, а справа были отгорожены собственно общежитские помещения. Каждые три номера были разделены капитальными стенами, а между собой и от коридора они разгораживались легкими деревянными перегородками, не доходящими до потолка и с решеткой наверху. Соответственно, слышимость к «номерах» была превосходная. В конце коридора имелся закуток с двумя кранами и уборной за перегородкой.

«Номер» был рассчитан в среднем на четыре человека. Никаких роскошеств не предусматривалось: жидкие тюфяки, грубое толстое белье на койках, табуретки вместо стульев, жестяная лампочка под потолком, стены, выкрашенные темно-коричневой краской. Убираться, как предполагалось, должны были сами студенты, но никто из них этого не делал, поэтому полы вечно были завалены мусором, а койки и столы разным хламом. Раз в месяц немногочисленная прислуга переменяла постельное белье и мыла полы в коридорах.

Во флигеле во дворе находилась столовая — деревянные столы без скатертей, лавки, окошко раздачи, буфет. Бесплатно выдавался только кипяток За две копейки можно было получить крошечный фунтик из грязной газеты с чайной заваркой и три куска сахару Обед из двух блюд стоил 15 копеек На них полагалась миска очень горячих щей с мясом и одна сосиска с гречневой кашей, воняющей скверным салом.

Кроме вконец отчаявшихся, почти потерявших надежду на заработок студентов-бедняков, оказавшихся временно исключенными из университета за невнесение платы за учение, в «Ляпинке» оседали вечные студенты (которые из-за нехватки денег постоянно откладывали сдачу экзаменов и могли продолжать числиться в университете до тридцати-сорокалетнего возраста), алкоголики (среди студентов их встречалось не так уж мало), а также окончившие курс, но так и не приискавшие места работы. Из последних иногда образовывались «вечные ляпинцы», которые навсегда оставались жить в общежитии, кормясь случайными заработками и постепенно спиваясь.

В других подобных учреждениях дела обстояли повеселее. В 1880 году неподалеку от Арбатских ворот в Филипповском переулке почетный гражданин Лепешкин открыл студенческое общежитие на 40 человек, со столовой, библиотекой и спальнями на одного-двоих. Студенты (сюда принимали университетских) находились здесь на полном бесплатном содержании. Почин понравился в Москве и вызвал подражания, так что скоро при университете имелось уже несколько вполне комфортабельных общежитий, содержавшихся как за счет благотворителей, так и казны. Здесь были чистые, теплые и хорошо обставленные комнаты, собственные аптеки, столовые, в которых суп и чай можно было брать без ограничений, а по воскресеньям пекли сладкие булки, иногда даже спортивные уголки с какой-нибудь трапецией и шведской стенкой, а в самом конце века, представьте себе, иногда и телефоны; и звукоизоляция была хорошая, и возвращаться можно было сколь угодно поздно, — словом, это был студенческий рай… — только мест на всех в благотворительных общежитиях не хватало, а в казенном полагалось платить: 300 рублей за девять месяцев, и вперед требовали плату за полгода.

Конечно, материальный уровень учившихся в Москве студентов был различен. Кто-то принадлежал к богатым семьям и мог себе позволить ежедневно обедать в ресторанах и даже разъезжать в собственных экипажах на кровных рысаках. Кому-то везло получить стипендию, что в сочетании с присылаемыми из дома деньгами давало возможность ни в чем особо не нуждаться. Большинство же студентов, едва начав учиться, принимались на опыте осваивать искусство самой жесткой экономии.

В среднем иногородний студент получал из дома рублей 25 в месяц, не считая тех средств, которые шли непосредственно на оплату учебы: на это уходило около ста рублей в год. Из получаемых денег нужно было платить за жилье (рублей 10–15), за обед в кухмистерской или в столовой Общества для пособия нуждающимся студентам (семь с полтиной в месяц), покупать мыло, табак, бумагу, чернила, керосин для настольной лампы, чай, сахар и хлеб на завтрак и ужин, платить за баню, за стирку белья, за починку сапог, отсылать письма домой, платить за врача и лекарства, если ненароком заболеешь… А ведь были еще учебники, на которые уходило от 10 до 50 рублей в год, и, самое главное, форма, которая то вводилась в употребление, то отменялась, и тем напрямую влияла на благосостояние различных поколений студентов.

Мундиры в университете носили сперва в самом начале века, перед Отечественной войной: к ним полагались шпага и треугольная шляпа. После войны форма была отменена, но в царствование Николая I ее ввели вновь. Полный комплект «обмундирования» составляли два синих мундира с оранжево-красными воротниками (парадный и будничный — вицмундир), парадная треугольная шляпа, будничная фуражка с синим околышем, шинель на вате, две пары панталон — зимние и летние, сапоги и шпага. По самым скромным прикидкам, без шинели, такой набор обходился в 101 рубль 25 копеек Немудрено, что оканчивавшие курс студенты делали все возможное, чтобы избежать таких несуразных трат или хотя бы уменьшить их. Живший в те годы очень стесненно Николай Пирогов, будущий знаменитый врач, а тогда университетский студент, вспоминал: «Когда введены были мундиры, то мне сшили сестры из старого фрака какую-то мундирную куртку с красным воротником, и я, чтобы не обнаружить несоблюдение формы, сидел на лекциях в шинели, выставляя на вид только светлые пуговицы и красный воротник»[377].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

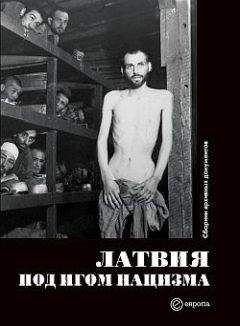

Похожие книги на "Повседневная жизнь Москвы в XIX веке"

Книги похожие на "Повседневная жизнь Москвы в XIX веке" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вера Бокова - Повседневная жизнь Москвы в XIX веке"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь Москвы в XIX веке", комментарии и мнения людей о произведении.