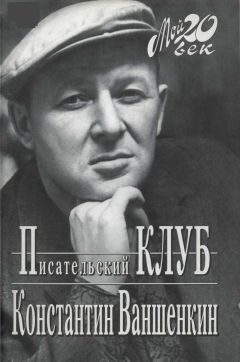

Константин Ваншенкин - Писательский Клуб

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Писательский Клуб"

Описание и краткое содержание "Писательский Клуб" читать бесплатно онлайн.

Константина Ваншенкина знают и любят прежде всего за его стихи, ставшие подлинно народными песнями ("Я люблю тебя, жизнь", "Как провожают пароходы", "Алеша" и др.) Книга известного поэта отличается от произведений его "соратников по мемуарному цеху" прежде всего тем, что в ней нет привычной этому жанру сосредоточенности на себе. Автор — лишь один из членов Клуба, в котором можно встретить Твардовского и Бернеса, Антокольского и Светлова, Высоцкого и Стрельцова. Это рассказ о времени и людях, рассказ интересный и доброжелательный, хотя порой и небеспристрастный. Есть в нем и печаль об ушедших, и горечь от несбывшегося… Но главное — есть надежда на лучшее, как и в каждой стихотворной строке Константина Ваншенкина.

Каманин помялся и сказал:

— Саша, ты не мог бы мне одолжить рублей двести? Я тебе скоро отдам.

В это время вошла в комнату жена Твардовского, Мария Илларионовна, и он спросил:

— Маша, у нас найдется дома пятьсот рублей?..

Она этак голову повернула и отвечает с готовностью:

— Конечно.

Каманин растрогался и еще раз заверил:

— Ты, Саша, не думай, я отдам.

На что получил ответ:

— Я те дам «отдам».

Деньги по тем временам были, конечно, небольшие и вскоре кончились. Что делать? Решил Каманин пойти к Исаковскому, жившему поблизости, через улицу, наискосок. Приходит, а у того в кабинете лежит на диванчике Твардовский, — по выражению Каманина — «кверху пузом». Беседуют. Что делать? Неудобно. А Твардовский и говорит:

— Знаешь, Федя, ничего у тебя не выйдет. Теперь, чтобы в литературе пробиться, талант нужен. А где тебе его взять?

— Тут я обиделся, — рассказывает Каманин, — и говорю:

— Не беспокойся, Саша, пробьюсь, и талант найдется…

Твардовский засмеялся и сказал:

— Молодец! Вижу, что не пропадешь…

— И не пропал, — закончил Каманин, — вон сколько книг вышло — и в «Советском писателе» и в Детгизе.

Полагаю, здесь уместно сделать следующую оговорку. Один из читателей высказал опасение, что записанные мною оценки, суждения, замечания Твардовского по тому или иному конкретному поводу могут восприниматься как единственно возможные, то есть как не всегда обоснованные обобщения.

Вероятно, такая опасность таится во всяких воспоминаниях, и автору время от времени стоит делать какие‑то дополнительные пояснения.

Твардовский бывал умышленно язвительным и резким. Его плохое настроение, раздражение, вызванные другими, неизвестными собеседнику причинами, могли проявиться неожиданно и потому действовали особенно обескураживающе. И конечно, каждую его мимоходную реплику нельзя рассматривать с точки зрения однозначности мнения и ответа. Но это Твардовский.

Еще из рассказов Ф. Каманина. Он в свое время жил в Загорске, тесно общался там с М. Пришвиным, дружил с ним и потом. Через несколько лет после смерти Пришвина его вдова пригласила Каманина в дом и дала ему почитать многолетние дневники Михаила Михайловича. И среди прочего он наткнулся на довольно давнюю запись, что, мол, какое счастье, что у нас есть такой поэт, как Твардовский, такой народный, с таким языком.

Вскоре Каманин встретил в Доме литераторов Твардовского и бросился к нему:

— Саша, хочешь, приятную вещь скажу?

— А хоть и не приятную, — не поморшшусь.

Каманин, торопясь, рассказал о дневнике. Твардовский слушал, подняв одну бровь, выслушал и, сказав с ударением на втором слове: «Ах, Пришвин!» — прошествовал в сторону ресторана.

Это тоже Твардовский.

Помню, в Политехническом был большой вечер, выступало много поэтов. И вот в конце перерыва, перед вторым отделением, когда мы медленно двигались по узкому проходу за сценой, Симонов через двух или трех человек окликнул его: «Саша!..» Тот полуповернул голову: «Ась?»

И столько в этом было Твардовского.

А через несколько минут он впервые читал публично главу из «За далью — даль» — «Друг детства».

На всякого рода писательских собраниях, заседаниях, совещаниях его обязательно избирали в президиум, и он степенно, чуть задумчиво, сидя на виду у всех, слушал выступающих. Но часто ему это наскучивало, хотелось выйти — потолкаться в кулуарах, повидать приехавших из других городов, наконец, просто покурить. Он замечательно изображал, «показывал», — как нужно покидать президиум.

Сперва он сидел, глубоко занятый очередной речью. Затем поворачивал голову, случайно взглядывал в сторону боковой кулисы, некоторое время смотрел туда непонимающе и возвращался к оратору. Потом, как бы вспомнив о чем- то, опять поворачивался в сторону, всматривался и делал жест — пальцами себе в грудь: «Меня?..» И следом — движение отстраняющее: нет — нет, невозможно!.. Но там как бы настаивают, дело, по которому его вызывают, видимо, важное, он еще внутренне сопротивляется, оглядывается на трибуну, но все‑таки сдается и с видом сожаления и значительности происходящего, — не пригнувшись, не на цыпочках, как иные, а в полный рост, неторопливо и серьезно, выходит.

В течение многих лет его неизменно выбирали в бюро секции московских поэтов. Но на заседания бюро и на собрания он приходил крайне редко: раза два, а то и раз в году. Зато каждое его появление становилось событием. Может быть, он специально так делал, а не только по занятости. Событием это становилось потому, что он не просто появлялся, но и всегда замечательно выступал.

Помню, в Дубовом зале ЦДЛ на общем собрании поэтов он, только что выступив, сидит в президиуме, на низенькой эстрадке, а на трибуне следующий оратор — и ныне здравствующая поэтесса, взволнованная, возбужденная его речью и присутствием.

— Вот сидит Александр Трифонович Твардовский! — звонко восклицает она. — Ведь я старше его на год. А что я рядом с ним — щенок!

И среди общего оживления он несколько обескураженно оглядывается, разводит руками: я не виноват.

На том собрании он говорил, помимо прочего, о только что появившемся рассказе Тендрякова «Ухабы» и назвал его прекрасным рассказом.

У Твардовского немного стихов о стихах, о творчестве, об искусстве, и то они, главным образом, стали появляться лишь с возрастом, с годами. В них во всех — тревожное ощущение уходящего времени, и отсюда — еще более острое чувство ответственности поэта.

Ни ночи нету мне, ни дня,

Ни отдыха, ни срока:

Моя задолженность меня

Преследует жестоко.

Или — из другого стихотворения:

Покамест молод, малый спрос:

Играй. Но бог избави,

Чтоб до седых дожить волос,

Служа пустой забаве.

Это самое страшное, что может быть, — служить «пустой забаве».

И вот тоже стихи об этом, написанные еще в 1946 году, но напечатанные спустя немало лет и поэтому как бы ставшие в разряд более поздних:

Я задумал написать

На досуге повестушку.

Захворал — и слег в кровать

Греть постылую подушку.

И о замысле своем

Не жалел я, а подумал:

Бог с ним — глядь, еще умрем.

И хотя тогда не умер,

Позабыл совсем о нем.

Нужно дело выбирать,

Чтоб оно рождало силы,

С ним о смерти забывать

На краю самой могилы.

Ироническое начало — «повестушка». Я впервые услыхал это слово еще в Литинституте на первом курсе. Кто‑то сказал: «Написал повестушку». Ни один другой жанр не имеет такого уменьшительного. «Стишок», или «романчик», или «рассказик» и «рассказец» — это все не то, слишком очевидные определения. Здесь — какое‑то самоизвиняющееся слово. Всерьез этого не примешь. Не подумаешь: «А что же хотел написать Твардовский в прозе? Да еще “на досуге”».

И вдруг: «захворал — и слег в кровать…» А у нас на губах еще улыбка — от предыдущего. Нет, все‑таки всерьез. А дальше еще печальнее: «Бог с ним — глядь, еще умрем». Как будто нарочно отсылают нас к пушкинскому: «…и глядь — как раз умрем».

И как сказано: «И хотя тогда не умер»… Это логически выделенное слово — тогда — наполняет нас неожиданной горечью. «Тогда не умер»… Но потом‑то!..

И наконец главное — сильно, жестко, как на камне:

Нужно дело выбирать,

Чтоб оно рождало силы,

С ним о смерти забывать

На краю самой могилы.

Вот вам и «повестушку»!

Жизнь и деятельность писателя Твардовский понимал как служение, как подвиг, как долг. Он был беспощаден к себе, и хотя и не в такой степени, но тоже требователен и суров к другим. Не все это выдерживали. Не уверен, найдется ли писатель, который бы хоть раз не уходил от него с рукописью под мышкой, как школьник, уличенный в незнании предмета. Некоторые обижались. Но думаю, что со временем все вспоминали эти уроки с благодарностью. Уроки Твардовского.

Зато уж и похвала его ценилась высоко. Было ощущение: то, что хвалит он, не просто нравится только ему одному, но уже становится чем‑то большим.

Когда я печатал что‑либо (не обязательно в «Новом мире»), когда выпускал ту или иную свою книгу, я всегда представлял себе, что это прочтет он, и испытывал некий трепет, волнение, чувство ответственности перед ним и тем самым перед литературой. Перед Литературой с большой буквы.

О стихотворении «В Красной Пахре»

Ко мне не раз обращались с просьбой рассказать, как появилось это стихотворение. Мне уже приходилось печатно отвечать на подобные вопросы, касающиеся нескольких других моих вещей. Должен заметить, однако, что далеко не всегда возможно восстановить ход и побочные подробности написания стихотворения — даже при наличии черновиков. Многое как бы отодвигается в тень, растворяется.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Писательский Клуб"

Книги похожие на "Писательский Клуб" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Ваншенкин - Писательский Клуб"

Отзывы читателей о книге "Писательский Клуб", комментарии и мнения людей о произведении.