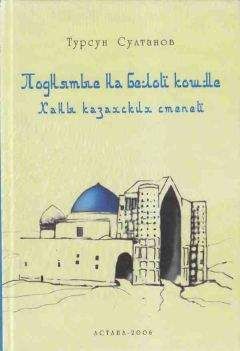

Турсун Султанов - Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей"

Описание и краткое содержание "Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей" читать бесплатно онлайн.

Новая книга известного историка профессора Турсуна Икрамовича Султанова посвящена исследованию политической системы и властных отношений внутри государств — наследников Монгольской империи, рождению новых этнополитических сообществ с новыми элитными группами, новой структуры власти. Одним из таких этнополитических сообществ стали казахи, образовавшие первое Казахское государство.

Серьезная научная работа основана на сотнях первоисточников, вместе с тем читается легко и увлекательно.

Книга адресована специалистам-историкам, студентам, школьникам, всем, кто интересуется историей Казахстана.

Назвав еще при жизни наследником престола Угедея, Чингизхан тем самым узаконил право правителя по своей воле назначать себе преемника, а заодно определил и предпочтительную форму преемственного порядка власти от одного члена „золотого рода“ к другому — политическое завещание. Великий хан Угедей (правил в 1229–1241 г.) в вопросах о престолонаследии во всем следовал своему отцу.

В правление великого хана Гуюка (1246–1248) мы видим в жизни Монгольской империи принципиальное политическое новшество — попытку закрепления верховной власти за представителями исключительно одной семьи — семьи Гуюка. Вспомним его памятное обращение к царевичам и военачальникам на курултае 1246 года: „Я соглашусь принять престол на том условии, что после меня каанство будет утверждено за моим родом“. Он же, Гуюк-хан, первым в истории Монгольской империи определил порядок прямого наследования — от отца к сыну, выразив это четкой и лаконичной формулой: при жизни сына царство не может перейти к внукам [Рашид ад-Дин, т. 2, с. 119].

Однако и семейно-клановый принцип передачи власти не стал у Чингизгидов общепризнанным. После смерти Гуюка, сына Угедея, царевич Бату, который, как и его дед Чингизхан, придерживался принципа выборности великого хана из среды наличных Чингизидов по их личностным качествам, пользуясь своим главенствующим положением в империи, добился в 1251 г. передачи царской власти дому Тулуя, четвертого сына Чингизхана.

Словом, в государственной жизни Монгольской империи уже в начальных этапах ее истории главной проблемой была проблема соотношения между правом и силой, что в свою очередь явилось естественным следствием отсутствия в стране строго фиксированных правил о порядке избрания хана. Такое состояние дела приводило к тому, что после смерти каждого государя разворачивалась борьба за престол между отдельными партиями царевичей и эмиров; причем, каждая из соперничающих сторон обосновывала свои права на власть как единственно законные. Столкновение разных прав было результатом того, что право на власть могло выражаться в различных порядках.

Мы уже знаем, что политическим идеалом Чингиз-хана, завещанным им своим потомкам, был порядок выборности, согласно которому на престол ханства возводится (самый) способный и порядочный из членов „золотого рода“, которого царевичи и знать признают за благо. При таком порядке преемства власти все зависело от обстоятельств, и провозглашение хана обычно совершалось путем интриг различных партий Чингизидов, менялась линия старших и младших родоначальников и т. п. Показательный пример — восшествие на престол сына Тулуя, царевича Мунке (правил в 1251–1259 г.). Оно совершилось, как это описано выше (раздел 2), не путем законности, а полным произволом Бату и войска. Ведь и впрямь Мунке был по возрасту не старше других царевичей, его родители не царствовали, ему никто не завещал власть, он не отличался исключительными качествами, кроме разве того, что был выдающимся кутилой своего времени, зато на него большое влияние имел могущественный Бату, умный, хитрый, но, по словам источников, добрый (саин) царевич.

Порядок выборности, согласно которому личные качества принца ставятся превыше всего, не стал, однако, ни единственным, ни основным политическим порядком в чингизидских улусах, хотя он действовал до конца династии Чингизидов. Вот какие речи произносились, например, в 1583 г, на совете, в котором решался вопрос о возведении на престол Шибанида Абдулла (Абдаллах) — султана; правда, в речи порядок выборности приписывается не Чингиз-хану (ум. в 1227 г.), а самому пророку Мухаммаду (ум. в 632 г.), что тоже показательно. „Хотя по предписанию и установлениям чингизовым, корона владычества и узда ханства принадлежат самому старшему летами, и его имя нужно поминать на зктениях, и с его именем чеканить монеты, но есть еще закон пророка, чтобы государем был тот, кто истинно достоин сана царского и в состоянии сделать подданных счастливыми“ [Хафиз-и Таныш, рук., л. Вельяминов-Зернов, 1859, с. 398–399]. Небезынтересно отметить, что во второй половине XVIII в., когда казаки Киши (Младшего) жуза и части Орта (Среднего) жуза приняли российское подданство, российское правительство выдвинуло предложение, чтобы в Казахских степях звание хана „доставалось не старшему и ближайшему по линии ханства, но токмо достойнейшему“ [Сабырханов, 1981, с. 158].

Другим порядком преемства власти, установившимся в чингизидских улусах, был порядок старшинства, согласно которому преимущественное право на ханство имел старший в ханском роде, и, например, дядя, брат хана, считался старше своих племянников, сыновей хана [Бартольд, т. 2, ч. 1, с. 268; т. 8, с. 140; Федоров-Давыдов, 1973, с. 68–70, 168; Султанов, 1982, с. 85]. Но и при этом распорядке бывали случаи, когда престола домогался не брат умершего хана, а сын хана, основывая свое право на своем старшинстве лет перед дядей по отцу. В таких случаях возникал спорный вопрос: кто выше на „лествице старшинства“ (выражение В. О. Ключевского, т. 1, с. 190), младший ли летами дядя или младший по поколению, но старший возрастом племянник? Тогда способом решения политических споров между претендентами на престол нередко становилось поле боя.

Так или иначе отступления от порядка старшинства (генеалогического, когда старшинство определяется порядком поколений, т. е. расстоянием от родоначальника, и физического, когда старшинство определяется порядком рождения, т. е. сравнительным возрастом лиц в каждом поколении) бывали часто. В чингизидских улусах видим иной порядок, который держался не на очереди старшинства, а по которому передача власти происходила в одном поколении — от брата к брату. Действие этого порядка, который в исследовании Г. А. Федорова-Давыдова (1973, с. 104, прим. 191) назван „архаическим порядком престолонаследия“, хорошо иллюстрируют политические события в Чагатайском государстве: там, например, в первой трети XIV в. один за другим правило пятеро братьев, сыновья Дувы (Тувы): Есен-Буга (1308–1318), Кебек (1318–1326), Ильчигидай (ок. 1326–1328), Дурра-Тимур (ок. 1328–1330), Тармаширин (ок. 1330–1334) [Мунтахаб ат-таварих, изд., с. 107–111; Шаджарат ал-атрак, с. 368–371; Бахр ал-асрар, т. 6, ч. 2, л. 14б-23а; Бартольд, т. 5, с. 161–163]. Примеры действия „архаического порядка престолонаследия“ в Казахском ханстве будут приведены ниже, во второй главе настоящего исследования.

Наблюдения показывают, что нередко престол занимали в порядке прямого наследования, т. е. власть переходила непосредственно от отца к сыну (а при смерти сына — к внукам). Переход ханского достоинства по прямой нисходящей линии не вызывал особого сопротивления, и потому в политической жизни чингизидских улусов и образованных на их развалинах государствах этот порядок престолонаследия соблюдался на протяжении многих десятилетий кряду.

Каждый из перечисленных выше порядков престолонаследия признавался традицией правильным, и вопрос о предпочтении того или иного из них решался всякий раз с учетом конкретных обстоятельств. Поэтому, по замечанию В. В. Бартольда, обсуждение вопроса о том, который из Чингизидов в том или другом случае имел больше права на престол и было ли избрание того или другого хана законным, не является корректным [Бартольд, т. 1, с. 109].

Передача верховной власти преемнику происходила разными путями. Одним из них было духовное завещание. Хотя передача власти по завещанию и не была ни общим фактом, ни общепризнанным правилом, но она практиковалась на всем протяжении существования династии Чингизидов, начиная с самого Чингизхана (ум. в 1227 г.) и Угедей-хана (правил в 1229–1241 г.) и кончая ханами Казахских степей XIX в. Наследник престола определялся по усмотрению завещателя и обычно объявлялся заранее. Чтобы завещательное распоряжение государя получило большую гласность, в некоторых случаях имя законного наследника престола упоминалось в хутбе (проповедь по пятницам в мечети) и чеканилось на монетах с титулом „наследник престола“. Как показывают материалы источников, наследником престола по завещанию являлся, прежде всего, сын завещателя (завещание Чингизхана, Шейбани-хана, Букей-хана и др.), но также — его внук (завещание Угедея, Чагатая, Тимура-, и др.) или брат (завещание Газан-хана, Мухаммад-Гирей-хана, Абд ал-Азиз-хана и др.), даже при сыновьях.

Политическое завещание делалось устно, в присутствии членов царствующего дома и знати, или письменно, и те давали письменное заверение-клятву исполнить духовную. Выше (раздел 2) уже было рассмотрено завещательное распоряжение Чингизхана. (Напомню, Чингизхан еще при жизни назначил своим преемником своего третьего сына Угедея и незадолго перед смертью подтвердил свое политическое завещание). Чтобы полнее охватить эту тему, приведу еще два примера из более позднего периода.

Тимур (правил в 1370–1405 гг.) еще при жизни назначил своим преемником своего внука Мухаммад-Султана, предпочтя его своим сыновьям [Бартольд, т. 2, ч. 2, с. 57–58, 436; Manz, 1989, р. 87–88, 180–190]. Но судьба распорядилась по-иному. Во время военных действий Тимура в Малой Азии Мухаммад-Султан заболел и умер около Карахисара весной 1403 г., 29 лет от роду. Тогда Тимур назначил своим преемником другого своего внука, Пир-Мухаммада, брата Мухаммад-Султана, и перед своей кончиной подтвердил свое политическое завещание. Вот как описывается зта сцена в „Зафар-наме“ Йазди, официальной истории Тимура.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей"

Книги похожие на "Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Турсун Султанов - Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей"

Отзывы читателей о книге "Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей", комментарии и мнения людей о произведении.