Стефан Куртуа - Черная книга коммунизма

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

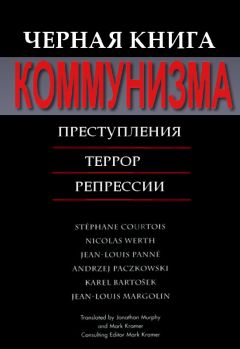

Описание книги "Черная книга коммунизма"

Описание и краткое содержание "Черная книга коммунизма" читать бесплатно онлайн.

«Черная книга коммунизма» — первое фундаментальное справочное издание, посвященное исследованию преступлений коммунистических режимов, существовавших в ХХ веке. Международный коллектив ученых-историков провел огромную работу, собрав воедино всю информацию о преступлениях, совершенных под флагом коммунизма во многих странах и на разных континентах. При этом использовались не только многочисленные свидетельства и воспоминания очевидцев, но также материалы из недоступных ранее архивов.

Книга, предлагаемая вниманию читателя, уже издана во многих европейских странах. Она серьезна, масштабна, туго набита фактами, многие из них уникальны своей новизной, подчас невероятностью. Это своего рода исследование о раковой опухоли большевизма, которая беспощадно уничтожала поколение за поколением во всем мире и, прежде всего, в России.

Книгу создали зарубежные историки. Жаль, что не российские. Но замечательно, что исследование выходит в русском издании.

Что же это за явление — большевизм, основанный В. Ульяновым в 1903 году?

Ленин в начале века патетически воскликнул: «Дайте нам партию революционеров, и мы перевернем Россию!»

Перевернули. Поставили с ног на голову. Что получили? Ничего, зато потеряли целое столетие. На то же столетие отстали от цивилизованных стран. Убиты десятки миллионов людей. Страна — нищая, отсталая, нация биологически вырождается. И перспективы выздоровления страны и нации отнюдь не радужны. Почему? Потому, что наше общество пусть еще не смертельно, но все еще запредельно отравлено ложью. Мы все еще продолжаем жить в каком-то кошмарном сне. Боремся за свободу, а живем по-советски.

Самое ужасное, что существует на белом свете, — это извращение прекрасного. большевистский режим родился из революционной решительности, на словах вдохновляемой гуманистическими идеалами. Ленинцы были убеждены, что только насилие является универсальным и единственным средством осуществления этих идеалов.

Большевизм и фашизм — две стороны одной и той же медали. Медали вселенского зла.

Весомое представительство евреев-коммунистов в аппарате Коммунистического Интернационала существовало и в послевоенные годы — они по-прежнему занимали ключевые посты во многих партиях и государственных аппаратах стран Центральной Европы. В своем историческом обзоре о венгерском коммунизме Миклош Молнар пишет: «Руководители партийной верхушки почти без исключения еврейского происхождения, так же, чуть в меньшей пропорции, обстоит дело и с аппаратом Центрального комитета, политической полицией, в прессе, издательском деле, в театре, в кино… Несомненное повышение жизненного уровня рабочего класса и его роли в обществе не должно заслонять непреложного факта — партийцы, в самой значительной мере определяющие принятие важнейших решений, являются преимущественно выходцами из мелкой еврейской буржуазии». В январе 1953 года руководитель госбезопасности Венгрии и старый друг Райка Габор Петер оказался в тюрьме как «сионистский заговорщик». Причем с официальной обвинительной речью, заклеймившей «Петера и его шайку» (имелись в виду еще несколько офицеров госбезопасности), выступил еврей-коммунист Ракоши.

В Румынии решение о судьбе участницы Коминтерна еврейки Анны Паукер было принято в 1952 году. Она входила в руководящую «тройку» вместе с главой партии Георге Георгиу-Дежем и Василе Лука. По одному свидетельству, не вполне совпадающему с другими источниками, Сталин во время своей встречи с Георгиу-Дежем в 1951 году выразил удивление по поводу того, что в Румынии до сих пор еще не арестованы агенты титоизма и сионизма, и настаивал на необходимости «железной руки». Как бы то ни было, Василе Лука в мае 1952 года был смещен с должности министра финансов, равно как Теохари Джорджеску — с должности министра внутренних дел, и приговорен к смерти, затем наказание было заменено на пожизненное тюремное заключение, во время которого он скончался. Анна Паукер, министр иностранных дел, была снята с работы в начале июля, арестована в феврале 1953 года, освобождена в 1954 году и вернулась в свою семью. Одновременно с ее делом прокатилось еще несколько репрессивных волн с душком антисемитизма уже в отношении кадров низшего звена.

События, происходившие тогда в Москве, — серьезная реорганизация службы госбезопасности, арест ее вождя Абакумова в июле 1951 года — позволяют выдвинуть третью гипотезу: фактором, определившим и выбор жертв, сотрудничавших со спецслужбами, и суровость наказания, была борьба кланов в аппарате советской госбезопасности. Карел Каплан пишет в своем последнем труде: «До сих пор остается открытым вопрос: не лежат ли у истоков ликвидации группы, сотрудничавшей с советскими спецслужбами, и ее замены другими лицами (Василек, Кепперт и прочие), конфликты и перемены в недрах центральной московской службы безопасности?»

Обоснованность этой последней гипотезы будет документально подтверждена лишь в ходе длительных кропотливых изысканий в крупнейших московских архивах. Несомненно, что в конце сталинского правления возникали распри между возможными его преемниками Хрущевым, Маленковым и Берией, связанными с различными руководителями и подразделениями служб госбезопасности; стоит прислушаться и к соображениям о соперничестве между спецслужбами армии и НКВД. Именно в странах народной демократии, куда армия сумела проникнуть первой, конкуренция эта ощущалась с особой остротой.

Материалы пражских архивов отражают настроения некоторой нерешительности тогдашних советских спецслужб. Весной 1950 года московский центр сменил советников, прибывших в Прагу в начале октября 1949 года, так как они «не достигли намеченных результатов». На заседании, состоявшемся в Кремле 23 июля 1951 года, куда был приглашен Готвальд, приславший своего представителя — министра национальной обороны Алексея Цепишка, Сталин критиковал советников за безответственное отношение к делу. Кроме того, в письме к Готвальду, привезенному из Москвы Цепишкой, где речь шла о судьбе Сланского и Геминдера, Сталин заявил: «Нам известны ваша положительная оценка работы товарища Боярского [главного советского консультанта] и ваше желание оставить его в должности советника Министерства национальной обороны Чехословацкой республики, мы же придерживаемся иного мнения. Опыт работы товарища Боярского в Чехословацкой республике со всей наглядностью продемонстрировал его недостаточную квалификацию для ответственного исполнения возложенных на него обязанностей советника-консультанта. Поэтому мы решили отозвать его из Чехословакии. Если вы действительно нуждаетесь в консультанте по вопросам госбезопасности (вам самим решать), то мы постараемся найти уполномоченного посолиднее и поопытнее».

При таких условиях работы ничуть не удивляют примеры неустойчивости психики руководителей служб госбезопасности; начальник чехословацкого следственного отдела записал слова одного из советников: «Выйти из службы безопасности раньше срока можно только вперед ногами». Индржих Веселы, руководитель госбезопасности, совершил попытку самоубийства (самосожжения) в 1950 году, но безуспешно. В 1964 году он все-таки покончил с собой. Перед этим он составил длинное и откровенное объяснение причин своего самоубийства, сохранившееся в архивах Центрального комитета КПЧ. В этой исповеди Индржих Веселы описывает также и мотивы первой своей попытки. Он прекрасно знал, как Сталин регулярно устранял глав служб госбезопасности, и предпочел именно так избежать подобной участи.

В поисках закономерностей в выборе жертв среди руководителей-коммунистов следует остановиться на четвертой гипотезе: грандиозный показательный процесс в московской метрополии коммунистической империи готовился исподволь, он призван был увенчать целую серию политических процессов в других странах и затем сурово покарать мнимых участников громадного «международного заговора» в самом его центре, в Москве. В новых материалах, проанализированных в главе «Последний заговор» настоящей книги, приводятся серьезные доводы, подтверждающие такое истолкование репрессивных действий против коммунистов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

От «пост-террора» к посткоммунизму

Прежде чем приступить к рассмотрению периода с 1955–1956 годов по 1989–1990, названного венгерским историком Миклошем Молнаром «посттеррором», когда в большинстве стран Центральной и Юго-Восточной Европы происходило разложение коммунистических режимов, обозначим некоторые характерные черты этих режимов, приобретенные ими ко второй половине 50-х годов. Возможно, они облегчат понимание эволюции репрессивных действий и их закономерностей.

Начнем с того, что следующие одна за другой репрессии в период становления коммунистических режимов в Европе можно без преувеличения квалифицировать как массовый террор, поскольку репрессии основывались — собственно в этом и заключалась их задача — на нарушении и уничтожении основных прав и свобод личности; определены и уточнены были эти права и свободы в международных соглашениях, и в частности во Всеобщей декларации прав человека, за которую в декабре 1948 года на Генеральной Ассамблее проголосовали страны — участницы ООН вопреки воле СССР и пяти стран «народной демократии», воздержавшихся при голосовании. Репрессии по своей сути полностью противоречили букве и духу конституций, официально действовавших в этих странах; в действительности же основные установки и рамки законов определялись исключительно руководством и аппаратом компартии — организации неконституционной. В Чехословакии, например, лишь в Конституции 1960 года, провозглашенной второй социалистической конституцией (первой была Конституция СССР), была законодательно закреплена «руководящая роль Коммунистической партии». Частые репрессии в стране проводились с нарушением действовавших законов: ни в одном законодательстве не разрешено повсеместное использование пыток и тюремного заключения во время следствия; ни один закон не предоставляет всей полноты власти политической полиции — машине, фабрикующей судебные процессы. Интересно отметить в этой связи, что в комментариях, сопровождавших первые пересмотры судебных постановлений коммунистических процессов, полиция осуждалась за то, что «возвысилась над партией», а не «над законом»; здесь явно прослеживается стремление ослабить и затушевать ответственность политического руководства за участие в преступной деятельности полицейской машины.

Теперь о специфических особенностях коммунистической диктатуры. Она охватывала не только одно государство, занимающее шестую часть земного шара, а распространилась на множество стран, а значит, интернационализировалась. Коммунистические диктатуры представляли собой систему сообщающихся сосудов, связанных друг с другом и с центром в Москве. Благодаря рассекречиванию архивов теперь известен вдохновитель и организатор репрессий, проходивших еще с 1944 года в будущих «странах народной демократии», — могущественный международный коммунистический аппарат, сложившийся в недрах Коминтерна и впоследствии сросшийся с центральным советским аппаратом. 12 июня 1943 года сразу после роспуска Коминтерна, объявленного 9 июня, был создан Отдел международной информации ЦК ВКП(б) во главе с Александром Щербаковым, заместителями были назначены Георгий Димитров и Дмитрий Мануильский. Теперь управление компартиями было возложено на этот отдел; истинной его душой с момента создания стал Димитров, в декабре 1943 года по решению советского политбюро он назначается его официальным руководителем. Отдел международной информации выдавал директивы, пользуясь средствами радио- и курьерской связи, имевшимися в распоряжении многочисленных представительств иностранных компартий, расположенных в СССР (у Албании и Югославии таких представительств не было), позднее директивы доводились до сведения во время московских консультаций. Известна беседа Владислава Гомулки с Димитровым 10 мая 1945 года в Москве. Димитров упрекал Гомулку в недостаточной суровости карательных мер, предпринимаемых им в Польше, и добавил: «Нам не обойтись без лагерей». Значит, сразу же после окончания войны лагерная система рассматривалась коммунистами как средство борьбы с политическими противниками.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Черная книга коммунизма"

Книги похожие на "Черная книга коммунизма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Стефан Куртуа - Черная книга коммунизма"

Отзывы читателей о книге "Черная книга коммунизма", комментарии и мнения людей о произведении.