Мария Петровых - Стихи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Стихи"

Описание и краткое содержание "Стихи" читать бесплатно онлайн.

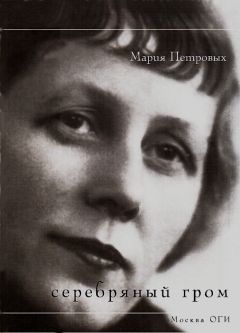

ПЕТРОВЫХ, МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (1908–1979) — поэт, переводчик.

Родилась 13 (26) марта в Норском Посаде под Ярославлем. Первые стихи написала в 6 лет. Впоследствии отозвалась о своем раннем опыте: «Я восприняла это как чудо, и с тех пор все началось, и мне кажется, мое отношение к возникновению стихов с тех пор не изменилось». С 15 лет посещала собрания Союза поэтов в Ярославле. Окончила Высшие литературные курсы в Москве (одновременно с А.Тарковским). Поэзию М.Петровых высоко ценили А.Ахматова, О.Мандельштам, Б.Пастернак. О стихотворении Назначь мне свиданье на этом свете А.Ахматова отзывалась как о «шедевре лирики последних лет», «врожденный поэтический голос» отмечал у М.Петровых А.Тарковский. О.Мандельштам посвятил М.Петровых стихотворение Мастерица виноватых взоров. При жизни Петровых вышла единственная книга — Дальнее дерево (Ереван, 1968), изданная при участии армянского поэта Левона Мкртчяна. М.Петровых — мастер поэтического перевода. В ее переводах публиковалась еврейская, болгарская, литовская, польская поэзия. Но наиболее значительным трудом Петровых-переводчика стали переводы армянской поэзии: драматическая поэма Н.Зарьяна Ара Прекрасный, стихотворения С.Купутикян, М.Маркарян, Г.Сарьяна, О.Туманяна. Под редакцией Петровых в Ереване была выпущена книга Армянская классическая лирика, Книга скорби поэта-монаха Г.Нарекаци. В 1979, незадолго до смерти, М.Петровых получила премию Союза Писателей Армении имени Е.Чаренца. Совместно с Д.Самойловым, В.Звягинцевой вела семинар молодых переводчиков.

В собственном творчестве М.Петровых выделяла три периода, в которые наиболее интенсивно писала стихи: начало 20–30-х годов (юношеские стихи), конец 30-х — начало 40-х (предвоенная и военная лирика), конец 60-х — начало 70-х годов. Создавая стихи периодами, Петровых мучительно переживала поэтическое молчание, что отразилось в частом обращении к теме «жестокого молчания», мук творчества. Молодым поэтам Петровых советовала «домолчаться до стихов»: Одно мне хочется сказать поэтам: / Умейте домолчаться до стихов. / Не пишется? Подумайте об этом, / Без оправданий, без обиняков, / Не дознаваясь до жестокой сути, / Жестокого молчанья своего, / О прямодушии не позабудьте, / И главное — не бойтесь ничего (Одно мне хочется сказать поэтам…). Размышления о рождении слова из хаоса, отчаяния, погружения во тьму отразились в стихотворениях В минуту отчаянья, Пустыня — замело следы….

«Ни цветаевской ярости, ни ахматовской кротости», — характеризовала свой поэтический путь М.Петровых. Поэзия Петровых лишена страстного напора, лирической безмерности, свойственной творчеству Цветаевой, — в то же время она не склоняется к намеренно приглушенной, державно-величественной интонации Ахматовой. Петровых вырабатывает собственную манеру, в которой тематическая скудость сочетается с предельной точностью, графическим изяществом поэтического рисунка. В литературе Петровых прежде всего ценила лаконизм, отточенность формы, верность слова: «Дорожу в литературе лаконизмом, гармонией, скрытым огнем».

Поэзия Петровых обращена к тайнам душевной жизни, ее многообразным регистрам. Основные мотивы ее лирики — путь души, поиск правды, неминуемость судьбы, «злая невзгода», выпавшая на долю предвоенного и военного поколения. Уже в ранних стихах Петровых предчувствует особость своей судьбы, невозможность «пройти наизусть»: Жизнь моя, где же наша дорога? / Ты не из тех, что идут наизусть. В диалог с жизнью, с судьбой вплетается признание творческой муки сладчайшей отрадой жизни (Стихов ты хочешь. Вот тебе). Среди стихотворений 20–30-х годов много обращений к дочери, проникнутых нежностью и теплотой женственности. В начале 30-х годов Петровых посещает дачу М.Волошина в Коктебеле, с благодарностью воспевая коктебельское раздолье в стихотворениях Мне вспоминается Бахчисарай, Нет, не поеду я туда. В поэме Карадаг Коктебель предстает краем вдохновения и покоя, «пленительной землей», «адораем» — смешением ада и рая, сохранившим отпечатки древней борьбы стихий.

Поэзия 30–40-х годов выразила боль трагедии: сталинский террор, потери военного времени. В 1937, сразу после рождения дочери, был репрессирован и приговорен к 5 годам лагерей муж Петровых библиограф и музыкант В.Д.Гловачев, в 1942 он скончается в лагере. Петровых пишет о 30-х годах как о времени «безвинной неволи», называет тюрьму «проклятьем родины», затмевающим ужасы сумасшедших домов и стихийных бедствий (Есть много страшного на свете…). Вместе с тем, стихотворения Петровых этого периода вынесены за скобки времени: о сталинских лагерях поэт говорит как о неволе вообще, война с фашистской Германией предстает в обобщенном образе «злого бедствия», пронзающего болью человеческое сердце. За подобной отвлеченностью — не только жестокая необходимость умолчания, но и библейская обобщенность, всечеловечность описанной трагедии. Среди стихотворений Петровых военных лет наиболее известны: Севастополь 42, Чистополь, Я думала, что ненависть — огонь, Проснешься ли, уснешь — война, война…, Апрель 42. Война в определении Петровых — «тоска, тоска», «спутник угрюмый», «проклятье». Мысли об «осиротевших берегах» родины, опустошении, произведенном войной, сопровождаются неотвязной болью, душевными муками. Не давая изображения кровавых сражений, жестокостей войны, Петровых передает внутреннее страдание, «злую боль» лишений и потерь. В годы войны Петровых оказалась в эвакуации в Чистополе, где ее соседом и близким другом стал Б.Пастернак. В восприятии Петровых, как и в восприятии многих ее современников, в том числе Б.Пастернака, война — еще и очистительный период, «освобождающая война», с которой связаны не только страдания, но и надежды на возрождение России. «Это было трагическое и замечательное время. Это было время необычайной душевной сплоченности и единства. Все разделяющее исчезло. Это было время глубокого внимания друг к другу», — свидетельствовала М.Петровых в записных книжках. Одухотворенная надеждой печаль — таково основное настроение лирики Петровых военных лет.

Метафоры Петровых точно и тонко передают душевные движения, неожиданно и глубоко раскрывают такие понятия, как судьба, ненависть, ложь, правда… Так в стихотворении Дальнее дерево, говоря о смятении, душевной смуте, поэт использует образ сходящего с ума, дрожащего в безветренную погоду дерева. Тема неминуемой судьбы, неизбежности участи блистательно выражена в почти афористичном по форме стихотворении 1943 Говорят, от судьбы не уйдешь…, в котором преобразуется расхожий поэтический сюжет единственности дороги, ведущей к судьбе: у Петровых к судьбе ведет не одна, а все дороги. Не менее сложным предстает в поэзии Петровых такое понятие как ненависть: Я думала, что ненависть — огонь, / Сухое быстродышащее пламя / И что помчит меня безумный конь / Почти летя, почти под облаками, / Но ненависть — пустыня… (Я думала, что ненависть — огонь…).

В 60–70-е годы Петровых переживает взлет поэтического дарования. Ее поэзия обращена к трагической судьбе одаренной личности, роковым минутам отечества, горечи потерь. Много стихотворений этого периода посвящено А.Ахматовой, Б.Пастернаку, О.Мандельштаму (День изо дня, из года в год… Ахматовой и Пастернака…). В начале 60-х годов Петровых пишет стихотворение Плач китежанки, в котором оплакивает гибель «ненаглядного Китежа» в годину «злых невзгод». Вслед за А.Ахматовой, оплакавшей безвременный уход современников, Петровых скорбит о гибели истинной России в мутных водах кромешного времени и, в то же время, поет чистоту, неподвластность «златоглавого Китежа» злым силам, азиатскому мороку насилия и деспотизма.

Талант Петровых проявился в оживлении, обогащении элементарных категорий душевной жизни: ненависть, нежность, правда… Поэзия Петровых, тематически небогатая, лишенная изощренности, возвращала к библейской простоте понятий, усложненных, а то и вовсе сброшенных со счетов культурой Серебряного века. В лирике Петровых обновилась выразительность многих образов: стихии — «влюбленные в человека силы», ненависть — пустыня, поэт — затворник «неприютной норы», в которой лишь «корма и вода, и созвездий полночное чудо». А.Тарковский называл тайной поэзии Петровых тайну «обогащенного слова»: «На первый взгляд, язык поэзии Марии Петровых — обычный литературный русский язык. Делает его чудом в ряду большой нашей поэзии способность к особому словосочетанию, свободному от чьих бы то ни было влияний. У нее слова загораются одно от другого, соседнего, и свету их нет конца».

В стихотворении 1958 Петровых писала о «сложной правде» и «простой лжи»: Какая во лжи простота / Как с нею легко / А правда совсем не проста / Она далеко. Принцип «сложной правды» в полной мере реализуется в поэзии Петровых, насыщающей интенсивным смыслом обиходные понятия.

Умерла М. Петровых 1 июля 1979 в Москве.

В палате почти темно. Ночь. Свет только из приоткрытой в коридор двери. Читать нельзя. Писать почти невозможно. Не вижу — что пишу. Так многое хочется. Ну, об Ан<не> Ан<дреевне> уже много и хорошо написано (и опубликованного и не опубликованного). Пишут и ерунду — люди, не знавшие Ан. Ан., не любившие ее. Два-три раза случайно видевшие ее, сказавшие ей «Здравствуйте» и «До свидания». Ну, уж это «факт их биографии» — сказала бы Ан. Ан. <…> О том драгоценном, что опубликовано, — мы знаем дневники Лиды[22]; воспоминания Лукницкого. <…> Ника — о стихах во сне. «Царственное слово» — Толино[23]. Книга Жирмунского. Восп<оминания> Виленкина — не интересно, но все же 20-е годы. Записи Любы Большинцовой. Публикации Ахм<атовой> — проза. — Эм. Герштейн, где в примечаниях много об Ан. Ан.

Станут известны дальнейшие дневниковые записи Лиды. Есть записи любимейшего друга Ан. Ан. — Ники Глен. Есть превосходно написанные воспоминания Анатолия Генриховича Наймана — он мне их читал. Есть интересные и во многом ценные воспоминания М. В. Ардова. Воспоминания Адмони. Есть небольшая, опубликованная в «Гранях» заметка покойного В. Е. Ардова — о первой встрече Ахматовой и Цветаевой. Заметка, естественно, схематичная, но точная. Не сомневаюсь в том, что есть записи Харджиева, не все пропало из записей В. Ф. Румянцевой.

(Все это я писал почти в беспамятстве, до операции. Слишком тяжко я ранена неведомыми писаниями N. об Ан. Ан., которую N. не знала и не любила. Надо об этом забыть. Все это значения не имеет. Невежество само скажется. Зачем негодовать!)

Перестал человек писать стихи.

Почему?

Потому что ясно стало ему,

Что слово его ничего не значит.

Что хоть стар он, но путь его не начат

И не время его начинать,

А время молчать,

И темно, и пора почивать,

И напрасно тоска неуемная гложет…

Пожалейте кто может.

Когда-то давно и случайно я оказалась в битком набитой машине К. И. Чуковского, с которым была едва знакома. Машина двинулась-тронулась из Переделкина в Москву.

— Какое десятилетие в своей жизни Вы считаете самым счастливым? — спросил меня К. И.

— Первое, — ответила я, не задумываясь.

— Самый банальный ответ, — усмехнулся К. И.

(И действительно — самый банальный.)

Ну а дальше — с 1918 по 1928?

Еще раньше — вероятно, в 1916 г. мой журнальчик «Весенняя звездочка». Вышло 4 номера. Они пропали на Гранатном. Очень смешной журнальчик — с непрерывной сменой убеждений редактора — он же автор. Стихи и проза. Родственники финансировали мое мероприятие (хотя журнал выпускался в 1 экз.). Иллюстрировала его иногда я сама, иногда Митя или Володя. Обобрав родственников (дядя Ваня дал 3 рубля), я издание прекратила. По правде сказать, чем-то отвлеклась.

Ночами думала о многом

В редчайший час

Душа стояла перед Богом

В молчанье горестном

и строгом

Не поднимая глаз

И это было как Причастье.

Так начиналось счастье.

Недостойной дарован

Господней рукой

Во блаженном успении

вечный покой.

Мария Сергеевна Петровых скончалась 1 июня 1979 года.

Текст эпитафии, написанной 13-14 мая 1979 г., вырезан, согласно воле поэта, на могильном камне.

Мария Петровых

Домолчаться до стихов [24]

КОКТЕБЕЛЬ

Когда я буду, умирая,

Вцепляться пальцами в постель,

Верни меня в предгорье рая,

Скажи мне тихо: Коктебель.

Я слабым слухом, мертвым взором

Всей горестью, любовью всей

Узнаю берег, на котором

Бродил усталый Одиссей.

Великой Мстительницы милость

Он верным сердцем призывал,

И дева светлая спустилась

На голубые глыбы скал.

Она отплыть ему велела,

Враждебный ветер укротив,

И парус он направил смело

В послушно голубой залив.

Она ж стояла здесь, блистая

Смерчем бессмертной красоты.

Кустов испуганная стая

Металась у ее пяты,

Змеенышем обвивши чресла,

Подъяв копье, щитом звеня,

Вдруг белым облаком исчезла…

Ты помнишь, Коктебель, меня…

О самом раннем знают скалы,

О бурных судоргах земли,

Когда огромные кораллы

В нее невидимо вросли,

Неукротимы, непрестанны —

Шел, верно, родовой раздор, —

В нее врубались ураганы

И там остались до сих пор.

Она собой отобразила

Как бы побоище богов,

Ее таинственная сила

Похожа на беззвучный зов,

На черновик забытый… это

Недаром кажется таким:

Сюда бог музыки и света

Огнем вписал внезапный гимн.

Как верный друг, мой спутник верный,

Как прежде нежно (помнишь как?),

Чтоб вытравились ветром скверны,

Внеси меня на Карадаг.

И перед демоном безглавым

На камни тихо положи,

Да будет вид сраженной славы

Полезен для моей души.

Но отойдем теперь скорее,

Чтоб я запомнить не могла,

Как, по лиловым дебрям рея,

Меня манила тень орла.

Я покорюсь, горя и стыня,

Что гордость наша? Скудно с ней!

Пахнула библией пустыня,

Все та ж, но жарче и древней.

О, палестинская долина,

Ответствуй мне, не по тебе ль

Шла так недавно Магдалина…

Меня ты помнишь, Коктебель?

Но мне роднее крови — море.

Дрожит мирьядами сердец

И, разгораясь в грозном споре,

Швыряет берегу венец.

Золотосиние! Поверьте,

Я вас люблю до тьмы, до дна,

Но надо мною знамя смерти,

Вода ж к умершим холодна.

В слова слагаясь еле-еле,

Шли волны голосом твоим:

Кто был однажды в Коктебеле,

Всегда томиться будет им.

1930[25]

«Меня оброс дремучий воздух»

Иная высшая награда

Была мне роком суждена…

ПушкинМеня оброс дремучий воздух,

С душой смешался, втек в зрачки,

В запекшихся на сердце звездах

Мерцают мерные толчки.

Как страшно мне кишенье жизни,

Ужели это наяву? —

В иной утраченной отчизне

Мечтой мучительной живу.

И в сходном с нею крае милом,

Где рдеют огненные мхи,

Я скалам, волнам и светилам

Люблю подсказывать стихи,

Не знавшие журнальной пыли,

Надменные в шуменье дня,

Но здесь их тучи полюбили,

Сплываясь около меня.

И вас, души моей созвучья,

С трудом порою узнаю:

Вы и просторней, и могучей,

И радостней в родном краю.

Наполненные плотью новой,

Им накрепко окрылены,

Иль гром, то синий, то багровый,

Иль лунный свет внутри волны,

Иль струны — вкручены до дрожи

От солнца в хладный камень скал,

И звук даете вы похожий

На тот, что тщетно мир искал.

Он — счастье. И ему все радо —

И свет небес, и темень дна…

О, нестерпимая награда.

Ты свыше подвига дана.

1931[26]

Хроника жизни и творчества Марии Сергеевны Петровых

1908 13 марта (26 марта по н. с.) — родилась в Норском Посаде Ярославской губернии, Ярославского уезда.

1914 Поступает в подготовительный класс частной начальной школы в г. Ярославле. Три класса начальной школы, подготовка в гимназию, в которой учиться уже не пришлось.

1918 Возвращение в Норский посад и обучение в норско-посадской школе.

1922 Переезд в Ярославль и обучение в ярославской школе им. Некрасова. Участие в собрании ярославского Союза поэтов.

1925 Окончание школы. В августе — переезд в Москву. Поступление на Высшие государственные литературные курсы.

1928 Год знакомства с Б. Пастернаком.

1930 Закрытие Высших государственных литературных курсов. В этом же году М. Петровых экстерном окончила литературный факультет Московского государственного университета. Работала литературным сотрудником в московских издательствах — в редакции газеты «Гудок» и в «Сельхозгизе».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Стихи"

Книги похожие на "Стихи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мария Петровых - Стихи"

Отзывы читателей о книге "Стихи", комментарии и мнения людей о произведении.