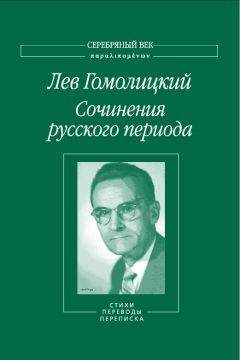

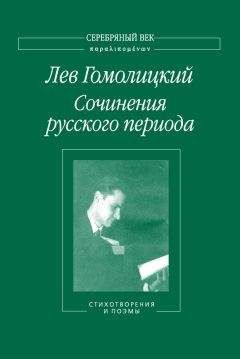

Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1"

Описание и краткое содержание "Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1" читать бесплатно онлайн.

Межвоенный период творчества Льва Гомолицкого (1903–1988), в последние десятилетия жизни приобретшего известность в качестве польского писателя и литературоведа-русиста, оставался практически неизвестным. Данное издание, опирающееся на архивные материалы, обнаруженные в Польше, Чехии, России, США и Израиле, раскрывает прежде остававшуюся в тени грань облика писателя – большой свод его сочинений, созданных в 1920–30-е годы на Волыни и в Варшаве, когда он был русским поэтом и становился центральной фигурой эмигрантской литературной жизни.

Вступительная статья, представляющая не известные ранее документы и сведения о жизни Гомолицкого и анализирующая многочисленные критические выступления молодого поэта в столичной и провинциальной прессе, позволяет убедиться в том, что место Польши в истории литературы русского Зарубежья в 1930-е годы было сопоставимо с «русским Парижем» и «русской Прагой». Первый том содержит опубликованные и рукописные сборники и циклы стихотворных произведений Гомолицкого, ярко выявляя детали резкой эволюции поэтического сознания и литературной позиции автора на протяжении 1921–1942 гг.

Поэту аплодировали шумно, но не менее шумно смеялись как раз над тем, что автор считает серьезным.

Совершенно иное произошло, когда на эстраду вышел молодой поэт Л.Н. Гомолицкий.

Его «трудные» скорбные и строгие стихи, его строгая, сдержанная манера чтения заставили всех насторожиться. Дыхание таланта почувствовали собравшиеся. Здесь сказалась высокая культурность публики, сочувствующей начинаниям содружников.

Ведь публика могла быть утомлена, Гомолицкий читал последним, шел уже 12-й час. И все-таки...274

А вот впечатления варшавского поэта Петра Алексеева, участника Сборника русских поэтов в Польше, к Литературному Содружеству не принадлежавшего. Выделив Соргонина как лучшего «декламатора», он упомянул о том, что выступление его имело «скандальный характер». О Гомолицком он писал:

Литературная, так сказать официальная часть программы закончилась чтением стихов Л. Гомолицкого. Поэт, против обыкновения, вышел не из-за кулис, а из публики, как бы желая создать обстановку особенности. Прочитано им было одно раннее «Наше сегодня» (печатавшееся в львовском «Сборн. Русских поэтов» 1930 г.) и два «последних дней». Сопоставляя ранние и позднейшие стихи, видно, что поэт творчески пока не вырос. Его «На кладбище» слишком отвлеченное по содержанию и как бы составленное из различных кусочков (имеется лучшее). При механическом чтении автора, негибкие стихи его потеряли многое. Поэт вообще страдает механичностью и рассудочностью при всей своей духовной силе и таланте. Публика приветливо встретила поэта, но проводила с «оговоркой» – не поняла его. Она пришла развлечься, а не критиковать.

Большая ошибка Содружества была в том, что оно допустило чтение еще недавно печатавшихся стихов – поэты не сказали нового, а повторились, словно бы им нечего было сказать275.

1931 год внес поразительные перемены в литературную судьбу Гомолицкого. Вырвавшись из «Пошехонья», он был принят как свой в кругу Д.В. Философова и оказался в самом центре литературно-общественных схваток, лихорадивших интеллектуальную жизнь и печать русского Зарубежья. Он сразу был привлечен к деятельности философовской группы, которая в нем увидела самого яркого представителя молодого – «третьего» – эмигрантского поколения. Это был период расцвета Литературного Содружества, роста числа участников его собраний, поисков новых форм работы. Задача не только «учить», но и «учиться» привела к тому, что с осени 1931 г. на заседаниях общества стали проводить обзоры разных периодов истории русской литературы, читались доклады об отдельных поэтах и писателях XVIII-XIX вв.276 Сколь ни элементарным мог быть уровень устраиваемых на них лекций, для автодидакта Гомолицкого они были важны тем, что приводили в систему его отроческие и юношеские чтения и восполняли пробелы в них, как бы компенсируя упущенную возможность получения высшего образования. Вечера Содружества вызывали интерес в кругах польской интеллигенции. На них выступали Юлиан Тувим, брат и сестра Юзеф и Мария Чапские, Ежи Стемповский, их посещали молодые польские поэты. Одним из самых памятных событий стало собрание 12 декабря 1931, на котором был зачитан доклад художника и эссеиста Юзефа Чапского о В.В. Розанове, о котором он писал книгу277. В последовавшем за докладом чтении новых стихов участвовали С.П. Концевич, Соломон Барт, С.Л. Войцеховский, Е.С. Киндякова, В.В. Бранд, молодой польский поэт-авангардист Щавей (Jan Szczawiej). Среди присутствовавших на вечере были Ежи Стемповский и замечательный украинский поэт-эмигрант Евген Маланюк278. Транснациональный характер собрания подчеркнул Д.В. Философов:

Внешним проявлением внутренней свободы «Содружества было следующее, совершенно не преднамеренное, совпадение: докладчик поляк – говорил о русском писателе. Стихи читали поляки и русские. Украинец (г. Маланюк) не прочел своих только потому, что не захватил с собой своей книги стихов. А одно стихотворение прочел русский еврей279.

31 октября 1931 Гомолицкий был принят в члены Союза русских писателей и журналистов в Польше280.

Переезд в Варшаву навсегда разлучил Гомолицкого и Витязевского. С июля 1931 г. Витязевский стал редактором еженедельной церковной православной газеты Слово, изредка сочиняя для нее подобающие ее профилю стихотворения. Он примкнул к «Демократической группе» – организации сторонников Милюкова281, конфликт которых с Философовым привел к их разрыву с Союзом русских писателей и журналистов в Польше. В числе вышедших из Союза был и Пантелеймон Юрьев282.

Попытки обращения к прозе у Гомолицкого начались еще в острожский период, в конце 1920-х годов. Они были продиктованы поисками выхода из тупика, в который, как ему казалось, приводила стиховая речь. Так родилась идея «ритмов» в отмену «стихов»; так появилось и первое напечатанное беллетристическое сочинение поэта – этюд о революции, который мыслился, по-видимому, как часть монтажа, соединяющего прозу со стихами283. Но первым законченным, самостоятельным дебютом в прозе у Гомолицкого оказался «исторический очерк» (как он сам его назвал) «История одного родства. Гальшка, княжна Острожская и Дмитрий Сангушко»284. Очерк родился из увлечения историко-краеведческими темами, которое Гомолицкий разделял с товарищами по «Четкам», участниками литературных собраний в Остроге (П.В. Юрьев-Витязевский, Андрей Басюк, Олег Острожский, Вл. Гриненко). Выбор темы для очерка мог быть определен обстоятельствами жизни самого автора. Весной 1926 г. семью Гомолицкого переселили из их квартиры в доме на ул. Мицкевича, 61 в Остроге в колокольную башню замка князей Острожских. В рассказе «Смерть бога» воссоздана обстановка жилища:

Жил я тогда вместе с родителями в подвале старой башни, верхний этаж которой был реставрирован и превращен в музей. Башне шло шестое столетие. В комнате нашей с высоким черным сводом было одно окно, доходившее своею верхнею частью мне до пояса, имевшее форму полукруга, забранное толстой узловатой решеткой – низ его был на уровне с полом, который непосредственно переходил в его каменный, глубоко уходящий в стену подоконник. При каждом шаге наскоро застланные, не скрепленные между собою половицы жутко гнулись и трещали. Под ними была пропасть подземелья. Со стен капала слизкая мутная сырость. Сюда нас переселили из дома, реквизировав квартиру под какое-то учреждение...285

«Физическая» прикосновенность к старине нашла выражение в появлении у Гомолицкого того, что Пушкин называл «домашним» подходом к истории: стремление воспринять отдаленные события прошлого изнутри, глазами человека другого времени, в тесной связи с бытовыми обстоятельствами и психологическим анализом поступков действующих лиц. Видеть в «очерке» простой пересказ исторических документов – а тем более их научное исследование – нельзя. Это скорее художественный эксперимент, в значительной мере опирающийся на документальные источники (с библиографическими ссылками на них) и с самого начала прокламирующий задачу полемическую: устранение вымыслов и искажений, привнесенных беллетристами. Повествование организовано таким образом, чтобы подчеркнуть дистанцию между ожидаемым в современном читательском сознании – и системой ценностей изображаемой эпохи. Такая игра на контрасте проникала и в сферу воспроизведения устной речи действующих лиц. Эффект «странности» повествования возникает из того, что автор заимствовал выражения из старинных письменных источников и как если бы они были точной, со всеми особенностями, регистрацией сказанного. Таковы приводимые реплики Дмитрия Сангушко: «– Мили панове не забийте; я сам жадному человеку ниц не учинил»; (обращение к Матею:) «Я христианин. Милуешь ли Бога? Милуй меня так же»; диалог Дмитрия и Кухты:

Дмитрий же сам обратился к Кухте и сказал:

– Не можешь так со мной обращаться – недостоин.

На что тот ответил:

– Еще смеешь ругаться!

В тексте несколько раз фигурирует обозначение короля как «Его Мость» (Беата «только просила подождать – дать время обдумать и посоветоваться с Его Мостью Королем»; «был назначен коронный суд, в присутствии короля Его Мости и панов радных»), но при изложении событий на «иностранной», чешской территории воскрешен титул, восстанавливающий забытую к тому времени этимологию (милость): «Лисский бурмистр с писарем явился к Ливе и, вызвав нимбургских радных, говорил им: “Пани нимбурсци! Как вы учинили то на грунтах Его Милости Королевской без ведома моего?”». Эти примеры отражают двойственность задачи, стоявшей перед автором: достоверность воспроизведения прямой речи, с одной стороны, и игра на «неправильностях» ее (с точки зрения современных норм), с другой. Или вот следующая сцена с несколькими участниками:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1"

Книги похожие на "Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1"

Отзывы читателей о книге "Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.