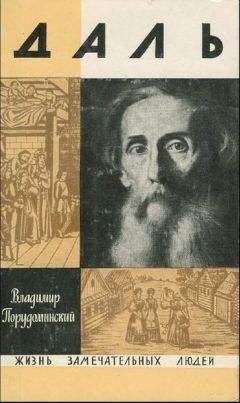

Владимир Порудоминский - Даль

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Даль"

Описание и краткое содержание "Даль" читать бесплатно онлайн.

Чернышевский, однако, не тогда же, когда Белинский, Гоголь, Тургенев, свое суждение о Дале высказал — на полтора десятилетия позже. За полтора десятилетия время изменилось, изменился и слог времени (а «слог», по определению Белинского, — «сама мысль»), Чернышевский говорит о Дале иным слогом, чем его предшественники, и оттого эти «как свои пять пальцев», которыми Тургенев обозначал знания, доступные «писателю действительно народному», обернулись у Чернышевского «знаниями», доступными «опытному петербургскому извозчику».

«В одной страничке очерка Успенского или рассказов из простонародной жизни Щедрина о народности собрано больше и о народе сказано больше, чем во всех сочинениях г. Даля» — это из отзыва Чернышевского: высказываясь о прозе Даля, он уже знал «Кто виноват?» и «Сороку-воровку», «Записки охотника», «Село Степанчиково», «Обломова», пьесы Островского, знал «Севастопольские рассказы» и «Утро помещика».

В сороковые годы (не через полтора десятилетия после Белинского и Гоголя, а тогда же) молодой человек Николай Чернышевский записал в дневнике: рассказ Даля понравился — «хорошо такие вещи, которые резко характеризуют наши поверья, но вместе и жизнь простого народа, перевести, например, на французский»[72].

Вещи Даля переводили и на французский, и на немецкий, но «резкая характеристика» жизни простого народа была не меньше нужна читателю русскому. Больше была нужна — познание жизни народной стало потребностью.

Изменилось время, изменился слог времени, изменился слог писателей, но ведь «статистика», по Далеву толкованию, — «история и география в известный срок», и Гоголь высказался четко: «этот писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время», и, что всего прелюбопытнее, сам Даль за пять лет до Чернышевского говорил (в третьем лице) о себе, что «не высоко ценит все мелочи свои в художественном отношении; он думает, что они в свое время были замечены едва ли не по одежке и направлению своему»…

То, что хотели знать Чернышевский и люди его времени, от «извозчика» и вправду не узнаешь, но пятнадцатью, и двадцатью, и двадцатью пятью годами раньше первые читатели Далевых повестей и рассказов подобны были человеку, которому не то что Усачев переулок, а Невский проспект и Литейный не худо бы указать, — и Даль указывал.

«Знакомить русских с Русью» — так определили современники направление творчества Даля. Они называли дарование Даля «поэтической этнографией» — большего в прозе ему дано не было, но в его время кто-то должен был взять на себя обязанность (или с таковой способностью родиться) сделаться «поэтическим извозчиком» и повозить несведущего читателя «и к западу, и к востоку, и к северу, и к югу, и к границам, и к центру России» — обязанность, способность, не обеспечивающая бессмертия в литературе, однако, по мнению самих современников, читателей Далевых, «это предмет, это цель, это задача — и задача достойная».

6Имя «натуральная школа», вскоре широко и почетно известное, было произнесено Булгариным в 1846 году как ругательство; Белинский подхватил «ругательное» прозвище и превратил в достойнейший титул: школу Гоголя «Булгарин очень основательно прозвал новою натуральною школою, в отличие от старой реторической, или ненатуральной, т. е. искусственной, другими словами — ложной школы. Этим Булгарин прекрасно оценил новую школу и в то же время отдал справедливость старой». Белинский замечал также, что гоголевская школа обозначилась «немного раньше того времени, когда в первый раз было кем-то выговорено слово: «натуральная школа».

Состав школы был широк: исследователи называют среди участников писателей очень разных — Некрасова, Тургенева, Гончарова, Достоевского, также Даля, Григоровича, Соллогуба, Панаева, также Гребенку, Буткова, называют и другие имена, известные и почти забытые.

…Даля иной раз именуют «дагерротипистом». Что ж, дагерротипия — штрих, подробность времени, тогда увлекались ею: полное сходство изображения и натуры привлекало подчас больше, нежели портрет, исполненный художником. До высоких художественных обобщений, которых терпеливо ожидал от него Белинский, Даль так и не поднялся, выше «дивно-прекрасных частностей» он не поднялся; порой частности составляли прекрасный портрет, но «дагерротипия» в портрете «перевешивала» живопись. Белинский писал, что «в физиологических очерках своих Даль является уже не просто бывалым, умным, наблюдательным человеком и даровитым литератором, но еще художником». Сам Даль предпочитал говорить о себе не «художник», но «собиратель» — «собирать» означает, между прочим, «отыскивать и соединять, совокуплять, приобщать одно к другому».

Едва ли не главный недостаток дагерротипии — единичность изображения, результата: изобретение умерло, потому что людям хотелось, удобнее было получать бесчисленное множество оттисков. Но искусство, творчество только и может быть единично; порок технического изобретения для литератора-«дагерротиписта», такого, как Даль, — достоинство: точно подобранные частности могли не составить живописного полотна, но в их точности и подборе выражалась личность, Далева личность. «Иное дело выкопать золото из скрытых рудников народного языка и быта и выставить его миру напоказ, — говорил Даль; — иное дело переделать выкопанную руду в изящные изделия. На это найдутся люди и кроме меня. Всякому свое».

Горький писал: «После мы увидим, что такая фигура, как Даль, много раз повторится в русской литературе, и что Решетников, Глеб Успенский, Наумов, Нефедов имеют немало общего с ним как в манере писать, так и в отношении к материалу».

«Собиратель» Даль не только «отыскивал», но и «соединял», «приобщал одно к другому». Правда, и многим читателям-современникам, и нам сегодня часто интереснее, что отыскивал Даль, нежели как соединял. То, что отыскивал, — не просто «картинки», не подряд «картинки»: «отыскивая», он отбирал, он «соединял» с выбором. «Дагерротипист» Даль не переснимал на пластинку один вид за другим, он сперва находил в жизни или в памяти (жизнью напитанной) нужный вид, а потом уже устанавливал свою «дагерротипию».

7Мы привыкли читать Даля между строк, привыкли ловить словечко, в котором он проговаривается, а Даль, едва можно (по его мнению, можно), забывает про «опасенье», которое «половина спасенья», и «по заячьему следу до медвежьей берлоги»: «буду прать противу рожна», «буду идти своим путем, не щадя жизни своей, и до последней капли крови». Это из повести Даля «Вакх Сидоров Чайкин», написанной в начале сороковых годов в Петербурге.

«Вакх Сидоров Чайкин» — и по объему из Далевых сочинений едва ли не самое значительное, и к тому же «исполненное… верно схваченных черт русского быта» (слово Белинского), и, наконец, прелюбопытнейшее по отбору этих отысканных черт и в повести соединенных. Впрочем, Даль и тут не преминул объявить: «Не ищите в записках живого человека повести или романа, т. е. сочинения; это ряд живых картин, из коих немногие только по пословице: гора с горой, — в связи между собою и с последующими».

Но если в завязках, развязках и промежуточных приключениях и есть какая нарочитость, то все равно (здесь Даль прав) не завязки и развязки определяют интерес, а вот эти «живые картины» (не от слова «живость», от слова «жизнь» — «живые»), щедрой рукой написанный русский быт сводит гору с горой. «Черты русского быта», который окружал и порождал путешествия и приключения Вакха Сидоровича, увлекательнее, чем сами путешествия и происшествия; место и образ действия увлекательнее самого действия.

«За первую половину жизни своей» герою случилось быть дворовым в крепостной деревне, солдатом в полку, студентом в столице, лекарем в уездном городишке — он изведал «житье-бытье» не только на разных концах, но и в разных «кругах» тогдашней России, и в душе его родилось убеждение, что присяга «до последней капли крови» относится не только «до солдата», но и «до нашего брата», «у которого забота не за свое, а за общее благо»: «Разве не удается иногда всякому из нас, и самому незначительному человеку, по месту, чину и званию, сделать добро, отстоять правду и посрамить бездельничество, заклеймив его презрением благородных?»

8«Гоголь и Даль пишут повести… в которых нападают на современные гадости», — отметил в дневнике цензор Никитенко. Объяснил: остановлено издание сочинений Гоголя «и напечатанный уже также роман Даля: «Вакх Сидорович Чайкин». Сохранилось письмо Даля к Никитенко — письмо-картинка: чиновник в вицмундире низко кланяется, отставив руку со шляпой, перед ним лежит рукопись, озаглавленная «Вакх Сидоров Чайкин», а над нею огромный вопросительный знак.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Даль"

Книги похожие на "Даль" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Порудоминский - Даль"

Отзывы читателей о книге "Даль", комментарии и мнения людей о произведении.