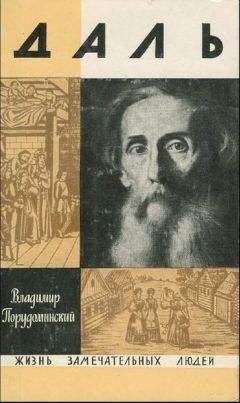

Владимир Порудоминский - Даль

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Даль"

Описание и краткое содержание "Даль" читать бесплатно онлайн.

Люди, чье меткое и мудрое слово становилось пословицей, крестьяне русские, верили в бога и подчас не меньше, чем в бога, верили в надёжу-государя, веками повиновались барам и терпеливо сносили гнет и бесправие. Но эти же люди, неведомые творцы пословиц, всякий день убеждались, что милостив бог не ко всякому и что редко сбывается надежда на справедливость — «Бывает добро, да не всякому равно»; истощалось терпение — «Жди, как вол обуха!», шла брага через край — «Пока и мы человеки — счастье не пропало»; поднимались деревни, волости, губернии, присягали Стеньке и Пугачу, усадьбы барские горели, и города сдавались крестьянскому войску; дрожали в страхе шемяки-чиновники («Подьячий — породы собачьей; приказный — народ пролазный»), и поп-обирала («Попово брюхо из семи овчин сшито») прятался в своей кладовой между пузатыми мешками; новые пословицы рождались.

Осторожный Даль сотню повестушек готов был под спудом держать — пусть «гниют», лишь бы спать спокойно, а сотню пословиц из собрания своего выбросить не захотел, хотя и предвидел: «Сборник мой… мог бы сделаться небезопасным для меня» — и в том не ошибся. Даль ни одной пословицы выбросить не пожелал — тут дело взгляда, убеждения: Даль не придумывал народ с помощью пословиц, а показывал, как в пословицах, разных, нередко противоречивых, раскрывается народ. Даль здесь близок по взгляду Добролюбову, который тоже видел в пословицах «материал для характеристики народа». Любопытно: из одного и того же неиссякаемого источника, из Далева собрания, черпали запасы и Лев Толстой для речей любимца своего, покорного и умиротворенного «неделателя» Платона Каратаева, и участники революционного кружка, выбравшие из «Пословиц русского народа» самые крамольные, «кощунственные» и составившие из них агитационный (по Далю — «подстрекательский») раек.

5Даль эту неисчерпаемость чувствовал и понимал — каждый в сборнике найдет свое. «В редьке пять еств: редечка триха, редечка ломтиха, редечка с маслом, редечка с квасом да редечка так», — народ неисчерпаем, и оттого так разна «ествами» острая редечка-пословица. В «Напутном» Даль писал: «Толковать остроту или намек, который читатель и сам понимает, — пошло и приторно… Самые читатели, как бы мало их ни нашлось, также не одинаковы, у всякого могут быть свои требования — не солнце, на всех не угреешь».

На всех Даль не угрел: начинается долгая, почти десятилетняя история напечатания «Пословиц русского народа»[86].

«Будет ли, не будет ли когда напечатан сборник этот, с которым собиратель пестовался век свой, но, расставаясь с ним, как бы с делом конченным, не хочется покинуть его без напутного словечка» — такими строками открывает Даль предисловие к своему труду и прибавляет: «Вступление это написалось в 1853 году, когда окончена была разборка пословиц; пусть же оно остается и ныне, когда судьба сборника решилась и он напечатан». Наверно, не случайно захотелось Далю «оставить и ныне» (и тем самым навсегда) горестную тревогу — «будет ли, не будет ли когда»: тяжелую, неравную борьбу за то, чтобы итог тридцати пяти лет жизни и труда увидел свет, остался людям, из прожитого века своего не выкинешь — и хорошо обошлось, да все сердце жжет…

Академия наук, куда попал труд Даля, поручила высказать суждение о нем двум членам своим — академику Востокову и протоиерею Кочетову.

Отзыв Востокова не слишком подробен и не враждебен, хотя и не вполне благожелателен: рядом со справедливыми замечаниями об ошибочных толкованиях отдельных пословиц (Даль к мнению Востокова прислушался) неудовольствие из-за присутствия пословиц на религиозные темы — «Прилично ли?..». В целом же: «Собирателю надлежало бы пересмотреть и тщательно обработать свой труд, который, конечно, содержит в себе весьма много хорошего». Бесстрастный аккуратист-академик не поленился отметить пословицы переводные — и с какого языка, указал, выписал пословицы литературного происхождения — и автора назвал…

Пунктуалист!

То ли дело протоиерей-академик, вот про этого не скажешь «бесстрастный» — сколько пылу, задору; про этого не скажешь «критик», «недоброжелатель» — враг!.. Протоиерей был ученый человек, участвовал в составлении академического «Словаря церковнославянского и русского языка», издал первый на русском языке опыт «науки нравственного богословия»; но можно по-разному знать и любить свой язык, по-разному ценить самородки народного ума и слова, а также иметь разные суждения о нравственности народной.

«По моему убеждению, труд г. Даля есть 1) труд огромный, но 2) чуждый выборки и порядка; 3) в нем есть места, способные оскорбить религиозное чувство читателей; 4) есть изречения, опасные для нравственности народной; 5) есть места, возбуждающие сомнение и недоверие к точности их изложения. Вообще о достоинствах сборника г. Даля можно отозваться пословицею: в нем бочка меду да ложка дегтю; куль муки да щепотка мышьяку».

Эта «щепотка мышьяку» Даля особенно разозлила: он ее все забыть не мог и спустя почти десять лет писал в «Напутном»: «Нашли, что сборник этот и небезопасен, посягая на развращение нравов. Для большей вразумительности этой истины и для охранения нравов от угрожающего им развращения придумана и написана была, в отчете, новая русская пословица, не совсем складная, но зато ясная по цели: «Это куль муки и щепоть мышьяку».

Даже «огромность» труда, которая вроде бы могла быть Далю в заслугу поставлена, для протоиерея — грех: «Через это смешал назидание с развращением, веру с суеверием и безверием, мудрость с глупостью…»; смешал «глаголы премудрости божьей с изречениями мудрости человеческой» («сие не может не оскорблять религиозное чувство читателей»); «священные тексты им искалечены, или неверно истолкованы, или кощуннически соединены с пустословием народным».

«Соблазн приходит в мир… в худых книгах»… «Не без огорчения благочестивый христианин будет читать в книге г. Даля»… «К опасным для нравственности и набожности народной местам в книге г. Даля можно еще отнести»… Про мудрость народа, про благочестивую нравственность его — протоиерей походя, а как до дела — без обиняков: «Нет сомнения, что все эти выражения употребляются в народе, но народ глуп и болтает всякий вздор»; Далев труд есть «памятник народных глупостей» (а Даль-то полагал, что мудрости народной!).

Кочетовскому под стать — как сговорились (а может, и сговорились!) — отзыв «светского» цензора, коллежского советника Шидловского. Коллежскому советнику разыгрывать ученого мужа незачем, но мужа бдительного нелишне: он вслед за Кочетовым твердит об «оскорблении религиозных чувств», главное же, не упускает случая ухватить «вредную двусмысленность». Раздел «Ханжество», а пословица — «Всяк язык бога хвалит»; раздел «Закон», а пословица — «Два медведя в одной берлоге не уживутся». Само «соседство» иных изречений неуместно, ибо может вызвать смех, заключая в себе понятия, которые «не должны бы находиться в соприкосновении»: «У него руки долги (то есть власти много)» и следом «У него руки длинны (то есть он вор)» — разве допустимо? Нет, недопустимо, никак нельзя: «Пословицы и поговорки против православного духовенства, казны, власти вообще, службы, закона и судей, дворянства, солдат (?), крестьян (?) и дворовых людей не только бесполезны (!), но, смею сказать, исключительно вредны»…

И вот ведь прелюбопытная особенность ревностных «охранителей»: им дают на отзыв труд Даля, а они все норовят и в строках, и между строк «открыть» неблагонамеренность, тайный умысел самого Даля, так их и подмывает донести: «Если этот сборник есть плод трудов человека, окончившего курс учения в одном из высших воспитательных заведений в России, человека, много лет состоящего на службе…»; или: «Правительство заботится о том, чтобы издать более книг назидательных, способных просвещать народ, а г. Даль…» Даль отвечал потом в объяснительной записке: «Я не вижу, каким образом можно вменить человеку в преступление, что он собрал и записал, сколько мог собрать, различных народных изречений, в каком бы то ни было порядке. А между тем отзывы эти отзываются какими-то приговорами преступнику».

Барон Модест Андреевич Корф, директор публичной библиотеки (и он же — член негласного комитета для надзора за книгопечатанием), рассудил по-своему: поскольку цель Далева труда «собрать все», сборник следует напечатать «в полном его составе», но поскольку это было бы «совершенно противно» «попечению правительства об утверждении добрых нравов», сборник следует напечатать «в виде манускрипта… в нескольких только экземплярах» — и то «к напечатанию сборника можно приступить за отзывами цензуры и министерства народного просвещения», да вдобавок — «не иначе как с особого высочайшего соизволения». Прелюбопытнейшая мысль Корфа: «Сборник пословиц, в том виде как он задуман и исполнен г. Далем, есть книга, для которой должно желать не читателей (!), а ученых исследователей, не той публики, которая слепо верит во все печатное… а такой, которая умеет возделать и дурную почву (!)». Даль всему народу хотел возвратить взятые у него сокровища, а Корф предлагал (как милость!) держать труд Даля для нескольких ученых мужей под замком, в главных библиотеках.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Даль"

Книги похожие на "Даль" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Порудоминский - Даль"

Отзывы читателей о книге "Даль", комментарии и мнения людей о произведении.