Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава"

Описание и краткое содержание "От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава" читать бесплатно онлайн.

Период Токугава (1603–1867 гг.) во многом определил стремительный экономический взлет Японии и нынешний ее триумф, своеобразие культуры и представлений ее жителей, так удивлявшее и удивляющее иностранцев.

О том интереснейшем времени рассказывает ученый, проживший более двадцати лет в Японии и посвятивший более сорока лет изучению ее истории, культуры и языка; автор нескольких книг, в том числе: “Япония: лики времени” (шорт-лист премии “Просветитель”, 2010 г.)

Для широкого круга читателей.

Во второй половине XVII века в торговом деле произошла революция. В 1673 году в самом центре Эдо открылся магазин нового типа. Его хозяин, выходец из провинции Исэ (префектура Миэ) по имени Мицуи Такатоси (1622–1694), торговал тканями. Он объявил, что покупка ткани в его магазине обойдется покупателю заметно дешевле, чем с лотка, но при одном условии: расчет наличными, на месте. Дело оказалось взаимовыгодным: ткани в магазине действительно стоили дешевле, так как торговец не кредитовал покупателей и не тратил силы и время на сбор долгов. Торговля пошла бойко. Слухи о новшестве разошлись по городу, и скоро на новую форму торговли перешли многие. Мицуи расширил ассортимент, нанял знатоков разного товара и первым начал печатать рекламные листовки для привлечения покупателей. Нововведение пришлось эдосцам по душе, и даже знаменитый писатель Ихара Сайкаку в сборнике новелл “Вечные кладовые Японии” (Ниппон эйтайгура, 1688) заметил, что новаторство Мицуи Такатоси должно стать “образцом большого торгового дела”. Так, в общем, и вышло: в 1824 году 17 из 86 зарегистрированных в справочнике по Эдо крупных продуктовых магазинов назывались “Исэя”, хотя никакого отношения ни к Исэ, ни к дому Мицуи они не имели — просто название привлекало покупателей. А из мануфактурной лавки Мицуи вырос первый в Японии универмаг “Мицукоси” — пожалуй, самый известный сейчас магазин страны, расположенный в самом центре Токио. Это произошло в 1683 году. Первый иероглиф мицу в названии — из фамилии основателя, а второй, коси, — из названия той самой мануфактурной лавки. Так в конце XVII века японский продавец перестал приходить к покупателю, а покупатель, напротив, пошел к продавцу. Еще триста лет спустя необходимость встречаться друг с другом вообще отпала: те, кто делает покупки в интернете, хорошо это знают.

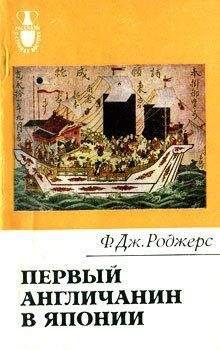

Первый японский универмаг (XIX в.). Источник: НА

Рост торговли активизировал денежное обращение и повысил его роль. Переход от натурального хозяйства к полноценным денежным расчетам, совершившийся как раз в эпоху Токугава, оказался для японских денег долгим и извилистым. Современник рассказывал: “Деньги в Японии употребляются трех родов: золотые, серебряные и медные; сии последние бывают круглые с дырами на средине, сквозь которые нанизывают их на шнурок, и так носят вместо мешка или кошелька” [Головнин, 1816].

Золотые, серебряные и медные монеты имели три разные системы единиц. Один золотой рё делился на четыре бу и шестнадцать сю. Главная единица серебряных денег называлась кан и делилась, в свою очередь, на моммэ (одна тысячная кан), бу (одна десятая моммэ); были еще более мелкие единицы рин и мо. Медные деньги считали в кан имон (тысячная доля кан). Повседневные товары и услуги оплачивались медными мон. Эту мелкую единицу и можно считать основной.

Трудность составляло то обстоятельство, что отчеканенные в годы правления разных императоров монеты одного и того же достоинства могли иметь разный вес и содержание драгоценного металла. Запутанность денежного обращения в значительной степени стала результатом хаотического развития монетного дела в эпоху междоусобных войн, когда каждый крупный военачальник присваивал себе полномочия по этой части. В 1609 году сёгунат отчасти упорядочил денежное обращение, постановив, что “один золотой рё равен 50 серебряным моммэ или 4 тысячам медных мон ’. Впоследствии соотношение этих единиц многократно менялось. Разобраться в этой системе было непросто, и полное представление о ней имели только те, кто извлекал из этого знания выгоду, например менялы. Первые меняльные лавки появились в Осаке, следом — в Эдо, а позднее открылись и в других городах: дело было выгодное, поскольку обменный курс менялся ежедневно. Ставшие впоследствии торговыми гигантами дома Сумитомо, Коноикэ, Мицуи не остались в стороне и приняли в этом бизнесе активное участие.

Естественным для сословного общества образом сложилось разделение сфер денежного обращения: золотыми монетами в основном пользовалась воинская элита, серебром расплачивались самураи среднего и низкого ранга, медяками оперировали низшие сословия. Наверное, поэтому самой известной денежной единицей эпохи Токугава считается золотой рё. Это крупная монета, по которой японские историки сегодня пытаются определить стоимость товаров и услуг в то время. Читателю же нужно иметь хотя бы общее представление о денежной системе Японии эпохи Токугава, потому что в следующих главах будут встречаться названия разнообразных денежных единиц.

В разное время покупательная способность токугавских денег сильно различалась: на нее влиял рост производства, стихийные бедствия, состояние казны, инфляция и многое другое. Поэтому говорить о покупательной способности той или иной денежной единицы можно только применительно к некоему периоду времени. Установить более или менее четкое соответствие между тогдашним золотым рё и современной иеной не удалось даже специалистам из научно-исследовательского отдела Банка Японии. Они пользовались несколькими критериями, и результат получился весьма приблизительным. Если исходить из размера заработной платы, то в 1736 году (середина эпохи Токугава) один рё соответствовал 300–400 тысячам иен (3500–4500 долларов США). А гречневой лапши тогда можно было купить на один рё столько же, сколько сегодня на 120–130 тысяч иен. По этому критерию покупательная способность рё оказывается в два с половиной раза ниже. А если исходить из стоимости риса, то она составляла всего 40 тысяч иен. Но и эти цифры постоянно менялись. Например, в случае риса покупательная способность рё за два с половиной столетия снизилась со 100 тысяч до 30–40 тысяч современных иен. Так что сегодняшним эквивалентом золотого рё можно с равным основанием считать и 70, и 100, и 200 тысяч иен, в зависимости от того, что покупали. В популярных японских книжках детям для простоты объясняют, что один рё — это 100 тысяч иен. Будем и мы считать так же, уподобившись японским детям, но памятуя о вопиющей условности этого расчета.

Что можно было получить за один рё в первой четверти XIX века:

• купить риса в количестве, достаточном для пропитания взрослому мужчине в течение года;

• купить 30 средних тунцов или 158 арбузов;

• 375 раз поесть лапши в городской забегаловке;

• 750 раз помыться в бане;

• 214 раз постричься;

• 30 раз переночевать в средней гостинице рёкан;

• 30 раз оплатить проезд в Ёсивара и обратно в паланкине с двумя носильщиками;

• купить 7,5 дорогих зонтов;

• отправить из Эдо в Киото 200 писем с правительственным (самым дорогим) курьером;

• купить 1,7 билета в ложу на представление театра кабуки.

А вот на вечер в обществе элитарной гейши (таю) в Ёсивара одного рё не хватило бы — только на 60 % этого изысканного удовольствия. В общем, при скромных потребностях 3 золотых рё столичному мужчине хватало на год. Эту сумму можно считать своего рода прожиточным минимумом того времени.

Все — в дело

Слово моттаинай (“жалко не использовать”) по частоте употребления занимает, вероятно, одно из первых мест в современном японском языке. В эпоху Токугава им пользовались так же часто. Вряд ли какой-то другой город мог сравниться с Эдо по степени утилизации всего, что можно. Все вещи, пришедшие в абсолютную негодность, заканчивали свой жизненный цикл в земле как удобрение или в огне как топливо. Но даже сгорев и превратившись в золу, они тоже шли в дело. Как и содержимое выгребных ям, золу собирали по домам специальные закупщики с двумя ведрами на коромысле и платили за неё наличными. Тот факт, что даже на посредническом сборе золы можно было заработать, говорит о масштабах ее использования. В самом деле, спектр применения золы в эпоху Токугава впечатляет:

• щелочное удобрение,

• пищевая добавка для смягчения съедобных дикорастущих растений (ростки бамбука, папоротник, желуди, лесные орехи),

• средство для хранения саженцев деревьев,

• моющее средство в банях и прачечных,

• кровоостанавливающее средство; внутрь принимали при заболеваниях органов пищеварения,

• добавка в гончарном деле (шлифование, полировка керамики),

• закрепляющее средство при окраске тканей,

• антиокислитель при изготовлении сакэ.

Старую бумагу и тряпки было выгоднее сдавать старьевщикам, чем сжигать. Сломанные мотыги, тяпки, серпы относили кузнецам. Старьевщики ходили вдоль больших дорог в поисках оброненных и выброшенных вещей, которые еще можно было как-то использовать. И детей к этому привлекали, обменивая собранное ими вторсырье на сладости и незатейливые игрушки. В деревнях дети бегали за всадниками и повозками, собирая еще теплый навоз — на удобрения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава"

Книги похожие на "От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава"

Отзывы читателей о книге "От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава", комментарии и мнения людей о произведении.