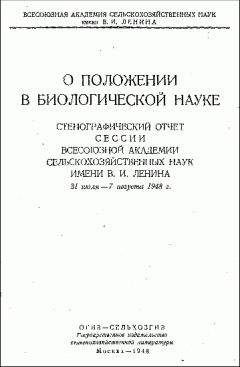

Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук - О положении в биологической науке

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "О положении в биологической науке"

Описание и краткое содержание "О положении в биологической науке" читать бесплатно онлайн.

Знаменитую сессию ВАСХНИЛ в августе 1948 г. называют исторической. И это действительно так – августовская сессия навсегда вошла в историю науки и человечества. И она никогда уже не будет забыта. Она останется в летописи человеческой истории, но только как пример бессмысленного уничтожения достижений биологической науки в масштабах огромного государства, как пример произвола и надругательства над убеждениями ученых. Эту сессию будут всегда вспоминать, но лишь как гигантский погром и великий обман, отбросившие советскую биологическую науку на десятилетия назад и на много лет остановившие развитие сельского хозяйства нашей родины в угоду небольшой группе невежественных людей.

Постановка вопроса об избирательном оплодотворении нашла резко отрицательное отношение со стороны формально-генетического направления: «Концепция, что яйцо материнского растения выбирает лучшего сперматозоида из всех возможных пыльцевых зерен, могущих участвовать в оплодотворении, с их различным генетическим составом, не оправдывается на практике. Успех оплодотворения зависит от быстроты прорастания пыльцевой трубки и ряда других факторов», – это пишут П.Н. Константинов, П.И. Лисицын, Д. Костов.

Б. Вакар писал: «Начав с Дарвина, акад. Лысенко в своей теории внутрилинеиных скрещиваний явным образом скатывается на антидарвинистические позиции».

Прошедшие после этого годы показали, кто прав.

В настоящее время мы имеем прекрасную сводку тов. Бабаджаняна, где приведены сотни экспериментальных работ, в которых со всей очевидностью показано наличие избирательности оплодотворения; доказано, что оплодотворение не идет случайно.

Таким образом, сейчас и по этому вопросу нельзя выступать с общими фразами, как это было раньше.

Возьмем, наконец, еще один вопрос – о вегетативной гибридизации. Среди спорных вопросов едва ли найдется другой, который бы вызвал такие резкие возражения формальных генетиков. Еще и до настоящего времени имеются попытки отрицать факт стабильных наследственных изменений при прививках. Несмотря на это, со стороны формальных генетиков не было приведено ни одного эксперимента, который показал бы несостоятельность утверждения о возможности получения наследственных изменений при вегетативной гибридизации.

Огромный материал, накопленный мичуринцами, не оставляет сомнений в том, что прививки являются весьма мощным и интересным фактором изменения наследственности. Сейчас этим методом пользуются не только при решении теоретических вопросов генетики, но и для решения практических задач.

Небезынтересно сопоставить два типа высказываний по этому вопросу. В 1936 г. профессор А.Р. Жебрак писал: «…мы не считаем, что при трансплантации могут получаться какие-либо специфические изменения, которые могли бы быть положены в основу селекционной практики, потому что вопрос о специфическом действии на генотип привоя никем не доказан и всякие спекуляции на эту тему являются беспредметными».

Академик С.С. Канаш, подводя итоги работ по селекции и семеноводству хлопчатника, пишет: «Мы используем методы внутривидовой, межвидовой и вегетативной гибридизации… Вегетативное сближение мы используем и как метод управления природой растений, позволяющий нам сдвигать все процессы развития».

В статье академика Жданова читаем: «Имеющийся фактический материал свидетельствует, что вегетативная гибридизация открывает новые пути управления формообразовательным процессом и должна получить широкое использование при выведении новых сортов масличных культур».

Как далеки эти высказывания людей, непосредственно работающих над созданием сортов, от того, что писал в свое время А.Р. Жебрак.

Я ограничусь только этими тремя примерами, число которых можно значительно расширить. Это показывает, что если в начале дискуссии легко было вести спор в общей, а порой и в издевательской форме, то сейчас положение резко изменилось.

Развитие мичуринского учения, а также правильно намеченный путь борьбы – экспериментальное решение спорных вопросов – явились одной из причин, толкнувших формальных генетиков от метода дискуссии к приемам борьбы. Мичуринское направление указывает путь прогресса всей генетической науке.

Сами формальные генетики накапливают все больше и больше фактов, которые уже не могут быть, без серьезной натяжки, уложены, в их собственные схоластические построения, приводимые в учебниках генетики в качестве «непреложных» истин. К числу этих теорий относится теория гена, изменчивость, менделизм и т.п.

В связи с этим я хотел остановиться на двух вопросах, а именно, на проблеме изменчивости и проблеме гена. Нет сомнений в том, что принципиальная разделяющая линия между формальными генетиками и мичуринцами лежит в понимании природы наследственной изменчивости. Мичуринцы исходят из признания единства внешнего и внутреннего. Только на основе противоречивого единства внешнего и внутреннего в изменчивости, внешнее, переходя во внутреннее, становится основой развития. Исходя из этого генетики-мичуринцы, ставя перед собой задачу управления изменчивостью, идут по пути управления процессом развития, а не по пути отыскания специфически действующих мутагенных факторов. Для противной стороны развитие органического мира идет не на основе единства внешнего и внутреннего. У них внешнее всегда противостоит внутреннему, они считают, что между внешним и внутренним существует только механическая связь, но не диалектическое единство. Среда рассматривается лишь как фактор, способный ускорить мутационный процесс, вполне нормально протекающий и без влияния среды по своим внутренним причинам.

До 1927 г. в генетике беспредельно господствовало самое грубое автогенетическое представление об изменчивости. Считалось, что ген нельзя изменить никаким внешним воздействием. Некоторые генетики утверждали, что ген можно сжечь, можно отравить, но изменить его нельзя.

Работами покойного Филиппова, а затем в 1927 г. работами Меллера было показано, что путем индуцированного воздействия ген можно изменить, получить наследственное изменение, или мутацию.

Значение этих работ заключалось в том, что они сняли грубую форму автогенеза, но не сняли автогенетической теории. В рентгеномутациях генетики усмотрели прототип всей наследственной изменчивости и сделали вывод, что внешние условия не вызывают наследственной изменчивости, а лишь ускоряют мутационный процесс.

В 1929 г. Дубинин писал: «Влияние этих воздействий совершенно неспецифично, и получаются самые разнообразные наследственные изменения. Мутационный процесс ускоряется, но сохраняет все черты нормально идущего процесса». То же он повторил в 1937 г.: «Изменить общую скорость мутационного процесса оказалось очень трудно, и лишь в 1927 г. Меллер, используя х-лучи, показал, что внешние факторы в состоянии ускорить мутационный процесс».

Как видите, во всех случаях речь идет о невозможности даже таким сильным фактором, как рентген, получить изменения наследственности. Речь идет лишь об ускорении постепенно протекающего мутационного процесса.

Однако исследования последнего времени показали всю нелепость утверждений, что внешняя среда не вызывает специфических изменений.

Я специально остановился на таких факторах, внешней среды, которые относятся к категориям абиологических факторов.

Исследования, проведенные за последнее время, показали, что даже рентген обладает определенной спецификой, в смысле его влияния на процесс изменчивости. Наследственные изменения, возникающие под влиянием таких сильно действующих и безусловно не специфических факторов среды, как рентген, ультрафиолет, различные химикалии, все же имеют свою специфику. Специфичность протекания мутационного процесса возрастает многократно в естественных условиях, в связи с огромным многообразием форм воздействия на самых разных этапах и стадиях жизни организма.

Специфичность воздействия перечисленных выше факторов столь определенна, что формальные генетики начинают рассматривать их как овладение процессом направленной изменчивости. Так, Н.И. Шапиро пишет: «Подводя итоги разделу работ, посвященных направленному получению определенного типа мутаций, можно с удовлетворением констатировать большие успехи на этом пути. Уже к настоящему времени вскрыт целый ряд существенных особенностей механизма возникновения мутаций, и на основе знания этих особенностей разработаны эффективные методы направленного получения определенного типа мутаций». Речь идет не о получении наследственных изменений при воспитании в определенных условиях среды, – речь идет о воздействии такими факторами, как рентген и ультрафиолет. Следовательно, даже на основании этих данных нельзя больше говорить о неспецифичности воздействия. Нельзя оспаривать направленную изменчивость и получение направленных изменений даже тогда, когда воздействуют на организм такими абиологическими факторами, какими являются рентген или ультрафиолет. Однако работы в области изменчивости пошли дальше. Всем хорошо известны результаты, полученные Айвори. Его работы сделаны настолько чисто в генетическом отношении, что не нашлось даже охотников оспаривать его исследования.

В 1918-1924 гг. Гюйер и Смис выполнили свои впоследствии нашумевшие опыты по наследственному изменению дефектов глазного хрусталика. Они брали глазной хрусталик кролика, растирали в физиологическом растворе и иммунизировали им курицу. Затем брали кровь курицы и впрыскивали ее сукрольной крольчихе. В результате получали потомство с дефектом глазного хрусталика. Эти опыты приводятся во всех учебниках как пример ошибочных, ламаркистских опытов, которые не состоятельны. При повторении недавно этого опыта американским исследователем Хайдом, полностью подтвердились результаты, полученные Номером и Смисом. Об этом сообщил известный генетик Стертевант.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О положении в биологической науке"

Книги похожие на "О положении в биологической науке" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук - О положении в биологической науке"

Отзывы читателей о книге "О положении в биологической науке", комментарии и мнения людей о произведении.