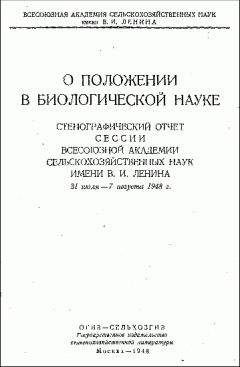

Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук - О положении в биологической науке

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "О положении в биологической науке"

Описание и краткое содержание "О положении в биологической науке" читать бесплатно онлайн.

Знаменитую сессию ВАСХНИЛ в августе 1948 г. называют исторической. И это действительно так – августовская сессия навсегда вошла в историю науки и человечества. И она никогда уже не будет забыта. Она останется в летописи человеческой истории, но только как пример бессмысленного уничтожения достижений биологической науки в масштабах огромного государства, как пример произвола и надругательства над убеждениями ученых. Эту сессию будут всегда вспоминать, но лишь как гигантский погром и великий обман, отбросившие советскую биологическую науку на десятилетия назад и на много лет остановившие развитие сельского хозяйства нашей родины в угоду небольшой группе невежественных людей.

Принципы эти сводятся к отбору, только с той разницей, что одни применяют отбор дарвиновский, активный, позволяющий сознательно накапливать, усиливать ценные свойства и признаки у создаваемых сортов растений и пород животных, а другие пользуются им только как ситом «по Моргану», сами не зная при этом, что то, что они не умеют делать сами, за них делает природа, и этим только объясняется случайный успех такого рода селекции.

Конечно, многое при этом зависит и от исходного материала, естественно предоставляемого природой или искусственно созданного человеком, и от искусства селекционера, знания особенностей растения и условий, для которых выводится данный сорт. Но вряд ли кто сможет сказать, что селекционер при этом пользуется «законами» формальной генетики. И до и после Менделя и независимо от Моргана люди выводили и выводят новые сорта растений и породы животных, основываясь на принципах отнюдь не моргановского толка.

Но если действительно селекционеры и семеноводы в своей работе не пользуются теоретическими данными формальной генетической науки, то может быть эта «наука» и не мешала им? Посмотрим, мешала она или нет.

Основной принцип менделизма-морганизма – в вейсмановской реакционной мистической идее о двойственной природе организма, о независимости наследственного «вещества» от тела, от условий жизни. Этот принцип, как бы он ни был завуалирован, на какие уступки ни пошли бы морганисты, какими бы свойствами мутабильности ни наделяли ген, – он, этот принцип, остается краеугольным камнем формальной генетики.

Корни этого положения о независимости наследственных свойств организма от условий жизни с давних пор и глубоко вросли в умы не одного поколения людей. Эта идея проповедывалась с кафедр учебных заведений, она прививалась со школьной скамьи. И сейчас еще студенты некоторых вузов с большой страстностью стараются защитить этот поистине реакционный взгляд, не имея никакого представления о его истоках, так как он преподносился под видом строго научной истины, прикрывался сложностью объяснений и невероятной для русского языка «научной» терминологией.

Один из выводов этого реакционного учения для селекционеров – теория чистых линий, постоянство и неизменность чистых линий и вытекающая отсюда бесполезность отбора среди чисто-линейных сортов. Мендельянцы хвалились при этом введением нового метода селекции – метода индивидуального отбора у самоопыляющихся растений, как будто этим методом, только гораздо умнее, не пользовались еще Галлет, вся плеяда Вильморенов до и после Иогансена и многие другие.

Но что верно, так это то, что теория чистых линий привела в нашей стране к потере многих ценных стародавних местных сортов-популяций. Они были потеряны потому, что их разбили на чистые линии, оказавшиеся при испытании в большинстве негодными, а после этого провозгласили, что первый этап селекции, построенный на отборе из местного материала, уже не может дать каких-либо положительных результатов, так как все, что можно отобрать, было уже отобрано, а новое не образуется, если только не считать становящихся все более модными «мутаций», спонтанно возникающих по каким-то внутренним причинам и, как правило, не представляющих практического интереса по признанию самих же мендельянцев.

Таким образом, вина за потерю многих сортов-популяций и прекращение работ по отбору среди так называемых чистолинейных сортов ложится на менделизм-морганизм.

Далее. Вейсмановский тезис, с еще большей «убедительностью» провозглашенный профессором Филипченко и заключающийся в том, что условия выращивания не сказываются на породных качествах семян, привел на некоторое время к полному застою семеноводческое дело в нашей стране. Ведь ни для кого из селекционеров не секрет, что элита по зерновым культурам, ежегодно выращиваемая на селекционных станциях, до сих пор во многих случаях ничем не отличается от обычных семян данного сорта, высеваемых на тысячах гектаров в колхозах и совхозах.

Это тоже один из результатов применения на практике учения Менделя – Моргана.

Каждый колхозник уверен, что элитные семена – это такие семена, которые обеспечивают получение лучшего урожая, чем рядовые.

Партия и правительство сделали все возможное, чтобы обеспечить работы по выращиванию и быстрому размножению элитных семян для колхозов и совхозов. Для этого организована громадная сеть селекционных станций, элитных хозяйств, Государственная комиссия по сортоиспытанию и пр.

И вот, вместо того чтобы все внимание при выращивании элитных семян направить именно на улучшение их породных, их урожайных свойств, что уже давно можно и нужно было делать, используя достижения мичуринской биологической науки, вместо этого все внимание селекционеров и семеноводов направлялось только на сохранение типичности сорта, только на чисто-сортность. 100%-ная сортовая чистота стала мерилом ценности элитных семян, а вовсе не их урожайные породные качества.

В этом прямая вина менделизма-морганизма.

О недостатках семеноводческого дела можно говорить много, и всюду мы натолкнемся на все ту же основную причину этих недостатков. Она кроется в недооценке влияния условий выращивания на формирование породных свойств сорта (ежегодное обязательное выращивание элиты, отсутствие испытаний и т.д.).

Еще пример. Селекционеры помнят время, когда агрономы-апробаторы без всякого сожаления и на законном основании выбраковывали высокоурожайные семенные участки ржи, если они были расположены ближе чем на один километр не только от посевов другого сорта ржи, но и от посевов этого же сорта, но обычными семенами последующих репродукций. Это делалось из-за боязни «биологического» засорения сорта в результате возможного межсортового переопыления.

Только убедительные данные экспериментов мичуринцев, проведенные под руководством академика Т.Д. Лысенко, указали не только на бесполезность пространственной изоляции сортовых посевов ржи, но и на биологический вред этого приема. Можно со всей ответственностью заявить, что менделисты-морганисты понятия не имеют о существе биологии оплодотворения. Вина за уничтожение семенных посевов ржи ложится только на них.

Возвращаюсь к вопросам селекции. Требование чистосортности, всем совершенно ясное, начинает проникать в селекционный процесс, неожиданно превращаясь в требование выравненности любого нового сорта по морфологическим признакам колоса. Для чего это нужно и кому? Оказывается, только апробаторам, которые не смогут отличить новый сорт от другого, если он не будет однороден по внешним признакам. Но кому не ясно, что сорта выводятся не для апробаторов, а для колхозов и совхозов, которые должны получать большие и верные урожаи. Опять менделизм в селекции с требованием обязательного доведения сорта, полученного путем гибридизации, до так называемого гомозиготного состояния. Увлечение выравненностью сорта по морфологическим признакам превращается в неписаный закон. И нет сейчас такой силы, которая заставила бы Госсортсеть принять в испытание сорт пестрый по «рубашке», хотя бы он вдвое превышал другие сорта по урожаю или другим хозяйственно ценным признакам. А практики-селекционеры знают, к чему приводит постоянный многократный отбор на пресловутую морфологическую выравненность по всем мельчайшим признакам колоса. Он приводит к ослаблению жизненности сорта, к меньшей его приспособленности к варьирующим условиям среды и, в конечном итоге, к потере сорта. Этим также во многом объясняются слабые успехи в выведении новых сортов и улучшении семян старых сортов.

Вина в этом ложится опять-таки на влияние порочных принципов морганизма в практике селекционно-семеноводческого дела.

Очень часто мешают работе селекционера навязанные менделизмом так называемые общепринятые взгляды, от которых иногда трудно бывает отказаться. Я хочу сказать о моргановском взгляде на гибридизацию как на простое комбинирование отдельных свойств и признаков двух скрещиваемых компонентов в одном гибридном организме. Действительно, кажется весьма просто: беру к примеру ветвистую яровую пшеницу, скрещиваю ее с обычной неветвистой озимой и в потомстве должен обязательно найти озимую ветвистую форму. Озимость от одной, ветвистость от другой – и все в порядке. То же можно сказать и о скрещивании пырея с пшеницей, где от первого хотят взять многолетность, а от второй – все прочее. Это почти общепринятый план. Вот если понадеяться на такую комбинаторику (а менделизм это как раз и доказывает, это утверждает и даже указывает, в каких случаях из 100 такая комбинация может появиться и вне зависимости от условий выращивания), то в этом случае многолетней пшеницы никогда не выведешь, так же как и ветвистой озимой пшеницы.

Гибрид первого поколения – это еще не установившийся, двойственный по природе организм, и только в определенных условиях выращивания как его самого, так и его потомства можно получить форму с намеченными свойствами и признаками. Эта необходимость создания специфических условий для развития в гибридах нужных свойств и признаков часто скрадывается от селекционера, благодаря тому обстоятельству, что в обычных условиях выращивания как раз и находятся те условия, какие необходимы для развития данного признака, свойства. Но это не всегда бывает, особенно при отдаленной гибридизации, и это всегда надо иметь в виду. Знать условия развития свойств и признаков растений и животных – вот что необходимо селекционеру для его успешной работы. И задача эта не только селекционера. Это должно быть основной задачей наших физиологов, которые, к сожалению, очень мало работают над этой проблемой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О положении в биологической науке"

Книги похожие на "О положении в биологической науке" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук - О положении в биологической науке"

Отзывы читателей о книге "О положении в биологической науке", комментарии и мнения людей о произведении.