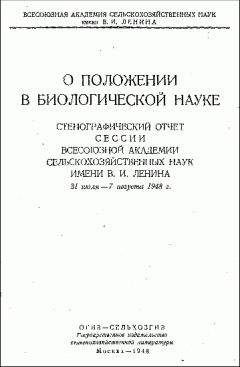

Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук - О положении в биологической науке

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "О положении в биологической науке"

Описание и краткое содержание "О положении в биологической науке" читать бесплатно онлайн.

Знаменитую сессию ВАСХНИЛ в августе 1948 г. называют исторической. И это действительно так – августовская сессия навсегда вошла в историю науки и человечества. И она никогда уже не будет забыта. Она останется в летописи человеческой истории, но только как пример бессмысленного уничтожения достижений биологической науки в масштабах огромного государства, как пример произвола и надругательства над убеждениями ученых. Эту сессию будут всегда вспоминать, но лишь как гигантский погром и великий обман, отбросившие советскую биологическую науку на десятилетия назад и на много лет остановившие развитие сельского хозяйства нашей родины в угоду небольшой группе невежественных людей.

Известно, что травосеяние, особенно в наших черноземных степных районах, развивалось крайне медленно. Я не буду говорить об общих экономических причинах, тормозящих внедрение всего прогрессивного, в том числе и внедрение травосеяния при помещичье-капиталистическом строе, но я должен сказать, что одной из причин неудовлетворительного развития травосеяния была именно неправильная агротехника возделывания трав и особенно семян многолетних трав в черноземных степных районах Страны, являющихся важнейшей базой нашего земледелия.

Это подчеркивал в свое время известный русский агроном профессор П.А. Костычев.

Свыше 50 лет назад в публичных чтениях «О борьбе с засухами в черноземной области посредством обработки полей и накопления на них снега» профессор П.А. Костычев писал: «Мы потерпели много потерь вследствие того, что обрабатывали наши поля по западноевропейским образцам; точно так же, по моему мнению, и в травосеянии мы терпим неудачи, потому что производим посевы трав почти исключительно по способам, указанным Западною Европою и пригодным для тамошнего климата и тамошних почв; но эти способы для нас, очевидно, мало пригодны. Мы сеяли кормовые травы с покровным растением, – с овсом, пшеницей и т.п., и хотя ко времени созревания покровного растения травы вырастают мало и начинают развиваться уже после его уборки, но все-таки поле, на котором посеяна трава, должно питать одновременно два растения, тогда как земля чаще всего бывает столь суха, что на ней может вырасти только одно растение… земля может родить или хлеб, или траву, но на ней не могут расти и трава, и хлеб в одно и то же время» (стр. 81-82).

Это положение Костычева не только не развивалось, но даже было забыто, и только теперь, после выдающихся успехов в летних посевах люцерны на юге по чистому пару по методу академика Лысенко, указанные положения как бы снова оживают.

Нельзя не привести данные, сообщенные директором Института центрально-черноземной полосы имени профессора Докучаева тов. Крыловым. Они в прошлом году, при посевах люцерны по чистому пару, получили 5,8 ц семян люцерны с гектара вместо 1,5 ц при обычном методе посева. Совершенно очевидно, что проблема посева люцерны на юге в науке теперь решена и от практических работников в настоящее время зависит, насколько быстро и широко будет применен этот прием и насколько быстро будет развиваться в степи травосеяние как важнейшее звено травопольной системы земледелия.

Другой пример, также связанный с внедрением и освоением травопольной системы.

Теперь все признают исключительное значение степного лесоразведения. Но несмотря на явную необходимость облесения водоразделов, оврагов и других неудобных земель, а также необходимость создания системы полезащитных лесных полос, дело это продвигается крайне медленно.

Вопросы породного состава лесонасаждений недоработаны, вопросы техники лесоразведения в степи запущены и запутаны, и даже вопрос о ширине полезащитных лесных полос, в течение полустолетия не вызывавший сомнений, в результате краткосрочных, я бы сказал поверхностных, исследований Всесоюзного института агролесомелиорации стал неясным.

Голос с места. Правильно.

В.С. Дмитриев. При таком положении создалась угроза степному лесоразведению, но и здесь нам на помощь приходит мичуринское учение, работы академика Лысенко по вопросам степного лесоразведения.

В связи с этими работами перед нами по-новому встают все теоретические и практические вопросы.

Из истории степного лесоразведения известно, что одним из первых опытов разведения леса в степях является посев желудей, произведенный Петром Первым еще в 1696 г. Из этих посевов образовался под Таганрогом лесной массив, известный под названием урочища «Дубки».

Поскольку этот пример приводится в ряде учебников, надо полагать, что метод лесоразведения посевом был известен давно и известно было, что лесоразведение в степях нужно начинать с дуба, а не с белой акации. Однако, приводя этот пример, лесоводы и агрономы, очевидно, не придавали ему никакого значения.

В 1843 г. Граффом, которого почему-то считают первым русским лесоводом, был заложен знаменитый Велико-Анадольский лес. При этом был применен так называемый садовый способ посадки. Посадка проводилась в ямы шириной и глубиной 12 вершков, на каждую квадратную сажень высаживалось по одному дереву в возрасте 5-6 лет.

До посадки производилась вспашка 4 раза в течение 2 лет. После посадки потребовался уход за лесом в течение 10-11 лет до смыкания рядков. За это время производилось 32-36 обработок, очисток от сорной растительности.

Несмотря на то, что эта работа была проведена при крепостном праве и труд был, по существу, даровым, десятина посадок леса стоила 700 рублей золотом.

Совершенно очевидно, что этот метод был не лучшим, и в последующем шла упорная борьба за улучшение методов лесных посадок, причем необходимо подчеркнуть особые заслуги в этом деле лесоводов Тиханова и Турского и агронома П.А. Костычева, который одним из первых в нашей литературе поставил вопрос о действительно научных основах техники степного лесоразведения.

Костычев установил, что единственным препятствием успешного разведения леса в степях является конкуренция дикой травянистой растительности. Он указывал, что «Вообще все наблюдения в сказанных (степных. – В.Д.) лесах приводят к заключению, что конкуренция травянистой растительности есть единственное препятствие произрастанию леса в степях» («Почвы черноземной области России», стр. 126), что по мере ознакомления со степным лесоразведением техника лесных посадок все больше и больше совершенствовалась и что «теперь при разведении лесов применяются средства самые простые, состоящие только в устранении конкуренции диких травянистых растений с посаженными деревцами в первые годы жизни их» (там же, стр. 123). Ссылаясь на М.К. Турского, П.А. Костычев указывал, что в передовых лесничествах приемы лесоразведения состоят в том, что производится распашка и боронование, посадка, оправка осенних посадок весной и очистка от сорных трав в течение 3 лет, вместо 10-11 лет по методу Граффа, и всего 10 раз вместо 32-36 раз. «На четвертом году, – писал П.А. Костычев, – молодые деревца смыкаются вершинами, и тогда им уже не страшна более конкуренция диких растений; существование леса на данном месте является обеспеченным навсегда» (там же, стр. 125).

Можно было думать, что этот способ должен быть еще более упрощен, ибо если главное препятствие разведению леса – дикая травянистая растительность, что признавал и академик Высоцкий, то устранение этой растительности можно проводить более эффективно и с меньшими затратами. Это можно обеспечить созданием условий для более раннего смыкания верхушек растений. Но на деле получилось другое.

Нам рекомендуется «наукой» посадка узких полос со слишком широкими междурядьями и с расстоянием между отдельными растениями в 0,5 или 0,75 м.

Разве можно после этого удивляться, что во многих областях свыше 50% насаждений, произведенных колхозами в полезащитных лесных полосах и имеющих возраст от 6 до 10 лет, до сих пор не сомкнулись верхушками и требуют огромных затрат на проведение ухода.

Такая техника степного лесоразведения появилась в результате того, что некоторые «дарвинисты» установили, что главным врагом каждого деревца в степи является не травянистая дикая растительность, а соседнее деревце, и что поэтому для успешного лесоразведения надо отсадить деревца подальше друг от друга и дать им пошире междурядья. Это и привело к огромным затратам на лесонасаждения и к плохой их приживаемости в степях.

Единственно правильное направление в этом вопросе указывает академик Лысенко, и чем быстрее мы применим эти его предложения, тем быстрее и успешнее разрешим грандиознейшую задачу облесения степных районов нашей страны.

Введение и освоение травопольных севооборотов требует серьезного изменения структуры посевных площадей в смысле соотношения между отдельными группами сельскохозяйственных культур. Обычно ученые агрономы и экономисты подчеркивают необходимость этого, но эти предложения не доводятся до практического решения вопроса, и результаты получаются неважные. В результате стихийного и крайне антагонистического характера процесса специализации земледелия при капитализме во многих районах сложилось крайне неблагоприятное соотношение культур: в этих районах до 90% посевов занимали зерновые культуры. Первые пропагандисты плодосмена в нашей стране вынуждены были подчеркивать необходимость внедрения корнеклубнеплодов, в частности картофеля, в том числе и на юге. И вот началось внедрение картофеля на юге, причем способы разведения картофеля на юге механически были перенесены из северных районов нашей страны или импортированы помещиками из-за границы. Конечно, результаты были самые неблагоприятные – вырождался посадочный материал, и эта малотранспортабельная культура поддерживалась за счет семенного материала, завозимого с севера. Это продолжалось до тех пор, пока не появилось предложение академика Лысенко о летних посадках картофеля на юге. В южных районах мы можем и должны иметь картофеля столько, сколько нам его нужно, и еще не известно, где картофель окажется более урожайным: под Москвой у тов. Арнаутова или под Одессой у академика Ольшанского.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О положении в биологической науке"

Книги похожие на "О положении в биологической науке" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук - О положении в биологической науке"

Отзывы читателей о книге "О положении в биологической науке", комментарии и мнения людей о произведении.