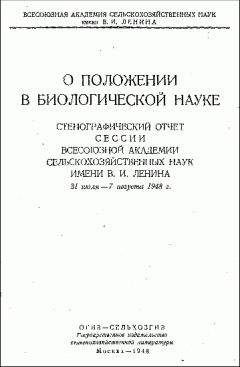

Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук - О положении в биологической науке

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "О положении в биологической науке"

Описание и краткое содержание "О положении в биологической науке" читать бесплатно онлайн.

Знаменитую сессию ВАСХНИЛ в августе 1948 г. называют исторической. И это действительно так – августовская сессия навсегда вошла в историю науки и человечества. И она никогда уже не будет забыта. Она останется в летописи человеческой истории, но только как пример бессмысленного уничтожения достижений биологической науки в масштабах огромного государства, как пример произвола и надругательства над убеждениями ученых. Эту сессию будут всегда вспоминать, но лишь как гигантский погром и великий обман, отбросившие советскую биологическую науку на десятилетия назад и на много лет остановившие развитие сельского хозяйства нашей родины в угоду небольшой группе невежественных людей.

Характерная особенность изменений в растительном организме состоит в том, что они осуществляются в закономерной последовательности, что им свойственна определенная ритмичность. Нормальное существование и развитие растительного организма, очевидно, могут быть лишь в том случае, если процесс обмена соответствующим образом приспособлен к непрерывной смене внешних условий. Таковы основные идеи, руководствуясь которыми мы в течение ряда лет проводим в Институте биохимии имени А.Н. Баха изучение биохимической природы приспособительных реакций у растений.

Основное внимание в наших исследованиях отводится листу. Я с глубоким интересом слушал выступление академика П.Н. Яковлева, который, рассказывая о своих опытах воспитания гибридных сеянцев, подчеркнул огромное влияние, которое лист оказывает на свойства формирующегося организма, определяя часто родовую и видовую специфичность последнего. Наши многолетние исследования полностью подтверждают эту точку зрения. Больше того, мы имеем основание считать, что и многие сортовые признаки растений одного и того же вида, как скороспелость, устойчивость при хранении (лежкость), продуктивность (накопление запасных веществ) и т.д., с большой степенью точности могут быть охарактеризованы биохимическими показателями, относящимися к листу. Для многих овощных и плодовых культур этот метод с успехом может быть использован при проведении специального селекционного отбора по биохимическим признакам.

Для биохимика лист представляет специальный интерес еще и потому, что он является органом, в котором сосредоточены не только разнообразные, но и противоречивые, антагонистические функции. Достаточно вспомнить, что в листе осуществляется первичный акт становления органического вещества, следовательно, лист должен быть приспособлен к процессам накопления ассимилятов. Одновременно этот орган должен быть приспособлен к снабжению пластическими веществами всех остальных частей растения. Сосредоточение в одном органе столь резко антагонистических по своему характеру функций позволяет уже априори предполагать существование в листе очень тонкой, отрегулированной и в то же время весьма динамичной системы, под воздействием которой только и возможно одновременное выполнение функций накопления и оттока. Не вызывает сомнений, что функционирование этой системы находится в тесной зависимости от условий существования организма.

Наши исследования позволили полностью подтвердить высказанные соображения. При этом особенно интересны те из полученных материалов, которые указывают на закономерные ритмические колебания в деятельности ферментов листьев, происходящие как на протяжении вегетационного периода, так и в течение суток.

Впервые эту проблему поставил на экспериментальную почву академик А.Н. Бах свыше 25 лет назад. А.Н. Бах считал, что суточные смещения активности ферментов у одного и того же организма связаны с изменениями его физиологического состояния, и подчеркивал большой научный интерес этой проблемы.

В 1936 г. Н.М. Сисакяном было установлено существование сезонных ритмов в действии ферментов, регулирующих углеводный обмен в листьях сахарной свеклы. Нами в 1937 г. было показано, что деятельность этих ферментов не остается постоянной и в течение суток, испытывая вполне закономерные смещения.

Дальнейшие исследования показали, что суточный ход ферментативных процессов в листе имеет весьма важное значение, поскольку усиление процессов синтеза в дневные часы и процессов распада в ночные целесообразно адаптированы к выполнению листом функций ассимиляции и оттока.

Эти исследования показали также, что суточный ритм действия ферментов не является непосредственным отражением существующих условий, поскольку он сохранялся и у растений, помещенных в ненормальную, несвойственную им обстановку (например, освещение в ночные часы и затемнение – в дневные).

Суточная ритмичность действия ферментов представляет собой пример филогенетической адаптации, носящей на себе черты консерватизма. Одновременно, однако, выяснилось, что ритм действия ферментов не может рассматриваться как признак автономный, поскольку при достаточно длительном воздействии на растение ненормальными для данного организма условиями ритм этот существенно нарушается.

Таким образом, здесь нашло подтверждение известное положение Дарвина, который, рассматривая ритмические движения у растений как признак наследственный, в то же время подчеркивал возможность нарушения этой периодичности путем применения определенных воздействий.

Дальнейшие наши работы были направлены на изучение внутреннего механизма адаптации растения к происходящим в период вегетации закономерным изменениям температуры.

Изучение этого вопроса начато нами, совместно с В.Е. Соколовой, в 1945 г. Основным объектом наблюдения служил картофель, развитие которого, согласно работам академика Т.Д. Лысенко, находится в исключительно тесной зависимости от температурного фактора.

В качестве биохимического показателя избраны процессы крахмалообразования, наиболее полно характеризующие специфическую направленность обмена в картофельном растении. Работа состояла в изучении температурных кривых процессов ферментативного образования и распада крахмала в листьях и клубнях на различных этапах онтогенеза картофеля.

Основной вывод из этих исследований тот, что температурные оптимумы действия ферментов не остаются постоянными. По мере развития растения эти оптимумы смещаются, причем направление изменений хорошо гармонирует с ходом изменений температуры окружающей растение среды. Вначале, примерно в течение двух третей вегетационного периода, температурный оптимум образования крахмала в листьях картофеля смещается в сторону более высоких температур, а в последующий период – в сторону пониженных температур. В клубнях оптимумы образования крахмала смещаются в сторону менее высоких температур, повидимому, вследствие того, что развитие клубней приурочено ко второй половине лета.

Следовательно, температурные оптимумы действия одного и того же фермента в различных органах растения неодинаковы, и, кроме того, их изменения в период вегетации также различны.

Несмотря на то, что опыты проводились в различные, значительно отличавшиеся по метеорологическим условиям годы, направление смещения температурных оптимумов действия ферментов оставалось, как правило, одним и тем же.

Таким образом, температурные кривые действия ферментов, как и суточный ритм, нельзя считать непосредственным отражением условий существования растительного организма. Данный признак выработался в процессе длительного эволюционного приспособления растения, под воздействием того ритма изменений температуры, при котором шло его формирование.

Эти данные согласуются с разработанной академиком Т.Д. Лысенко теорией стадийного развития растений, по которой требования, предъявляемые растением к среде, полностью зависят от его предшествующей эволюционной истории, от того, в какой среде формировалось растение.

Полученные нами материалы способствовали также уяснению вопроса о механизме, с помощью которого в растении достигается взаимное согласование функций отдельных органов. Опыты показали, что в процессе развития картофельного растения происходят не только смещения температурных оптимумов, но и изменения температурных зон синтеза и распада крахмала. Смещение оптимума в сторону более высоких температур сопровождается, как правило, сужением зоны синтеза крахмала и значительным расширением зоны его распада. Например, в начале июля синтез крахмала в листьях происходил уже при температуре 15°, тогда как в конце августа этот процесс наблюдался лишь начиная с 28°.

Преобладание в условиях сравнительно высокой температуры процессов распада над процессами синтеза крахмала должно способствовать освобождению листьев от известной части накопленных еще в дневные часы в их тканях ассимилятов. Эти данные хорошо объясняют результаты прежних наблюдений Чеснокова и Базыриной, обнаруживших, что в первой половине вегетации картофеля кривая оттока ассимилятов из листьев имеет двухвершинный характер, причем один из максимумов приходится на первую половину дня.

Расширение зоны синтеза крахмала в процессе развития картофеля наблюдалось также в опытах с клубнями. Так, в тканях молодых клубней, отобранных в начале августа, синтез крахмала происходил лишь в интервале высоких температур, вне которых преобладали процессы распада крахмала.

Таким образом, в ранний период развития клубней, когда в них доминируют функции роста и отложение запасов крахмала не является ведущим процессом, крахмалообразование приурочено к весьма ограниченному интервалу температуры, вне которого преобладают процессы распада крахмала. Биологическое значение этой закономерности состоит, повидимому, в том, что при превалировании в тканях растворимых, легко мобилизуемых форм углеводов процесс роста этих тканей происходит более успешно. В более поздний период, когда рост клубней ослабляется и преобладающими становятся процессы отложения запасов крахмала, наблюдается значительное расширение температурной зоны его синтеза.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О положении в биологической науке"

Книги похожие на "О положении в биологической науке" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук - О положении в биологической науке"

Отзывы читателей о книге "О положении в биологической науке", комментарии и мнения людей о произведении.