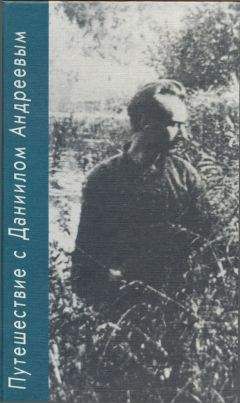

Борис Романов - Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике"

Описание и краткое содержание "Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике" читать бесплатно онлайн.

Если Среднее озеро еще живет и ряски на нем не заметно, то Большое угасает. Мы подошли к нему, зайдя на длинные, почти лежащие на светло — зеленой ряске мостки, рядом с которыми притонули три брошенные плоскодонки. Из ряски еле различимая — заметишь, только пристально вглядевшись, — на нас посматривала изумрудная лягушка, — редко встречается такой чистый и звонкий цвет.

Мы стояли молча. Вдалеке летали утки. Над другим берегом, заросшим рогозом и ивняком, за которым клубился лес — сосны, кое — где дубы, показалась скопа — редкая, исчезающая птица. На скопу показал Лозов, на шее у которого неизменно висел бинокль, — мы бы ее, и заметив, не узнали. Даниил Андреев видел прилетавших сюда лебедей. Мы не встретили ни лебедей, хотя на озере, говорят, еще замечали лебедя — шипуна, ни гнездящихся где‑то в зарослях серых цапель.

На берегу Большого Жерено ученые нашли стоянку каменного века. А поэт — вестник увидел неисхоженные тропы, дремучие преддверья Святой Руси, когда ему казалось, что «о вселенском граде Китеже / Вещает глубь озер заросших…».

Мостки, на которых мы стояли, единственное место, где можно подойти к берегу, заросшему по всей окружности неприступно. В озере, рассказал Лозов, много карасей, их ловят сетями. Оно более вытянутое и раз в пять больше, чем Среднее Жерено.

Не слишком далеко отсюда, видимо, жила героиня цикла — поэмы Андреева «Лесная кровь». Хотя мне не угадать (да и местные пока не угадали), в какой чаще стоял ее «домик у речных круч», где глушь «Барсучьего Рва», где в Богучарове (есть вариант — в Богодухове) лаяли псы, где «За чащобами, в Старом Ямном» заливались петухи… Но не случайно взор лесной ворожеи кажется поэту схожим «с молчаньем былинных, исконно русских / Хвойных озер», а улыбка видится светлой, «как пена / На Жеронском озере в бору».

Мы вернулись к Среднему Жерено, на котором наш поэт наверняка и видел светлую пену, и устроили стоянку на большой поляне, откуда лесничьей усадьбы видно не было. От берега поляну отделяли свободно стоявшие сосны, редкие дубы, старые серебристо вычерненные березы. Тут подойти к воде было легко. Другой берег над светящейся водой застыл темной хвойной стеной с желтыми, как прочерченными на ней, сосновыми стволами.

У лежащего в траве грузного обрубка вяза мы развели костер и вскипятили чай, а к четырем часам, как было договорено, пошли к дому лесника. Рядом с ним, у самого берега паслась лошадь с жеребенком. Лазарев стал их снимать, а мы выкупались, радостно поплавав в теплой, отсвечивающей желтизной дна воде.

Когда подъехала чуть запоздавшая машина с добродушным шофером Сергеем, Потупов, посоветовавшись с ним и с Лозовым, решил поехать в Чухраи. Трясясь на тесных лесных дорогах, мы вспомнили влекущие нас строчки:

Над Неруссой ходят грозы,

В Чухраях грохочет гром…

Но в Чухраи мы не попали. Обнаружилось, что уже первый на пути мост, возведенный из могучих бревен, порушен, два пролета над черной, мерцающей внизу водой сожжены. Наши проводники пришли к выводу, что мост сожгли работники заповедника, опять помянули недобро его крутого директора.

Ну что ж. Нас ведет Даниил Андреев, а он писал: «Из Чухраев — рукой подать на Рум…» И дальше: «Сквозь лес — трудней, но трудный путь короче…» Мы повернули на Рум, где решили за ночевать. Хотя позже узнали, что на Чухраи все же проехать было можно — в объезд, надо только знать дорогу.

Рум — урочище у реки Неруссы.

Откуда такое изысканное название? Я, когда впервые вычитал его у Даниила Андреева в поэме «Немереча», мало что знал о трубчевских странствиях поэта и предположил, что это Рим, который называли в древности в странах Востока Румом. Но все оказалось проще — вот он, таинственный Рум, отнюдь не книжная выдумка востоколюбивого поэта. А теперь, кажется, я догадываюсь, откуда пошло это название. В Черниговской губернии луга на возвышенных местах называли румовой покос, а в Руме и нынче косят сено. Сейчас это место обозначено мостом через Неруссу, по которому редко кто проезжает, — дорога ведет в заповедник. Когда в ноябре 94–го года в дни Андреевских чтений нас привезли сюда, на этот бетонно — неколебимый, но поросший травой, поблескивавший лужами мост, то, оглядывая с него скучно — коричневые голые ивняки, нестройное чернолесье и узкую речушку, я был разочарован. Ненастливое предзимье мешало почувствовать затаенную красоту Рума.

Мы остановились справа от моста, на большой, вытянувшейся вдоль возвышенного берега поляне. С другой ее стороны, ближе к мосту, место было занято, там разместилась палатка с «Жигуленком» рыбаков, как выяснилось, из Дятькова.

Мы поставили палатку, собрали хворост для костра. Борис Лозов занялся чаем. Я смотрел и восхищался, как он аккуратнейшим образом подни мал кем‑то набросанный мусор, как собирал сушняк, стараясь не повредить ничего живого, как вслушивался и вглядывался в понятную ему зеленую жизнь, примечал выпархивающих ласточек — береговушек.

Потупов рассказывал, как Лозов, работая в заповеднике, мог неделями ходить по лесным глухоманям в одиночку. Даниил Андреев тоже чаще всего странствовал в одиночку. Отчего? «Среди моих московских друзей нет никого, кто имел бы эту любовь к природе и бродяжничеству… Поэтому я почти всегда брожу один» — так он писал брату. А в «Розе Мира» другое: «Обычно среди природы я стараюсь быть один».

Вадим остался у костра кашеварить, остальных Лозов повел по окрестностям. Вначале мы попытались подойти к соседнему озеру, старице Неруссы, напрямик, раздвигая таинственные заросли высоченного рогоза. Но через несколько шагов стало топко, под ногами выступила темно — бурая вода, и мы отступили назад, чтобы выйти на шедшую от моста лесную дорогу. Пройдя с километр, повернули направо. Здесь нас встретили и могучие дубы, и осанистые сосны, но это были только островки, уцелевшие от давнишних порубок. А рядом теснились, по пояс им, посадки. Вот мы миновали места, где пасечники ставили ульи, обнаружив на поваленном с прозеленью мха стволе отроившихся пчел, которые осенью неизбежно погибнут. Птиц было не слышно, но вдруг вдалеке заговорила иволга, тонко и нежно. День кончался, небо засветилось закатными красками.

Мы вышли на большой выкошенный луг. Хотя и с этой стороны к озеру было не выйти, мы его увидели. Не очень широкое, обрамленное строем рогоза, оно простиралось куда‑то влево, светло голубея, с белыми пятнами отраженных облаков, еще не подернувшихся закатной розовостью, переходящей в кармин и багрянец. Поглазев, пошли лугом назад, то и дело оглядываясь на высокое небо. На нем уходящее солнце заиграло привычно причудливыми, как всегда, необычными облаками. В тишине, которую теперь мало где услышишь, помалкивали и мы. На распахнутом просторе, где, кроме редких, фиолетовых в тени стожков да промятой трактором травяной колеи, не было человечьих следов, мы шли, неотрывно глядя на монументальные забавы закатных облаков. Казалось бы, они цветут и светятся чуть не каждый день, чуть не круглый год, но мы их видим в открытом небе так же редко, как звезды. А какие звезды были в Новгороде — Северском, где мы глядели на них, лежа у костра, с пригорка над Десной!

Закат еще играл, но мы уже чувствовали, «Как сумерки с лугов подкрадываются, / Роняя голубые капли…». Лазарев торопливо снимал небо, луг в стогах, все, что быстро и неслышно меняло краски и освещение.

Даниил Андреев писал о Неруссе: «…даже великолепную Волгу не променяю я на эту, никому не известную речку. Она течет среди девственного леса, где целыми днями не встречаешь людей, где исполинские дубы, колоссальные ясени и клены обмывают свои корни в быстро бегущей воде, такой прозрачной, такой чистой, что весь мир подводных растений и рыб становится доступным и ясным. Лишь раз в году, на несколько дней, места эти наводняются людьми; это — дни сенокоса, проходящего узкой полосой по прибрежным лужайкам. Сено скошено, сложено в стога (очень удобные, кстати, для ночевок) — и опять никого — на десятки верст, только стрекозы пляшут над никнущими к воде лозами».

Лидия Протасьевна Левенок говорила, что Андреев буквально обожествлял Неруссу. Но Нерусса, сетовала она, тогда была другая. Утром над водой белый туман, вода теплая. Вокруг могучие стены деревьев. Настоящее Берендеево царство. А теперь дубы повырубили. Приедут, бывало, на лодках, вначале ветки все обрубят, а потом и ствол спилят.

Но есть еще здесь глухомани, слышно, и сейчас таится в дебрях на Неруссе, ставших заповедником, останец Кудеяров Бугор. Валы лесной крепости осели, рвы осыпались, подзабылись сказания о неуловимом Кудеяре — атамане.

А кто знает, кто помнит, какая в те поры была чащоба над Неруссой? Только на пожелтевших страницах старых книжек может отыскаться что‑то.

Листаю «Путевые заметки» орловского любознательного чиновника Тарачкова, проехавшего этими лесами в июле, как и мы, но давным — давно — в 1861 году. Он покачивался в своем тарантасе, спасаясь от кровожадных комаров дымом сигары, и жалел облепленных ими лошадок, нервно подергивавших хвостами. У крутого поворота Неруссы, на ее высоком левом берегу заехал в деревню Денисова Гута — сейчас она просто Денисовка. В избе старосты ему поднесли на деревянном блюде роскошных раков. Они «были крупны и красны, как сургуч», не в пример мелким орловским. И, отведав раков, приметив, как и чем живут крестьяне, порасспросив их, он снова забрался в тарантас, спустился по отлогому берегу к Неруссе и, перебравшись вброд против другой деревни — Смелижа, отметив ее «довольно печальный вид», поехал влажной после дождя лесной дорогой. Он ехал, вглядываясь в травы, различая их знающим глазом, рассматривал деревья, вздыхая об оскудении казенного «Небывалого леса» или «Небывалой дачи».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике"

Книги похожие на "Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Романов - Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике"

Отзывы читателей о книге "Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике", комментарии и мнения людей о произведении.