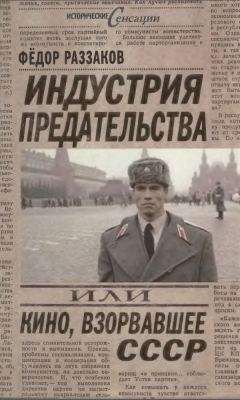

Федор Раззаков - Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР"

Описание и краткое содержание "Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказано о неизвестных страницах горбачевской катастройки, которая победила не в последнюю очередь с помощью кинематографических чернухи и порнухи, заполнивших экраны страны и умы зрителей по заказу перестройщиков из ЦК КПСС. Не случайно разрушители великой державы первым делом взялись за «важнейшее из всех искусств» — советское кино. Придя к власти на V съезде Союза кинематографистов СССР в мае 1986 года либералы заполучили индустрию кино в свое безраздельное пользование, после чего переориентировали ее так, что она стала одним из мощнейших орудий в их разрушительных планах. Читатель узнает, как это было: в этой книге все названы поименно.

Практически все ораторы говорили о наболевшем, о том, о чем и в самом деле молчать было нельзя. Однако, несмотря на общую заряженность выступающих в пользу решительных перемен в киноотрасли, в основе большинства выступлений все равно лежала борьба кланов: либерального и державного. Поскольку воспроизведение всех выступлений займет слишком много места, ограничусь отрывками из некоторых.

Б. Метальников (сценарист): «Грустно видеть, как зарастает поле, которое возделывалось Шукшиным. Грустно знать, что на нашей ведущей студии — «Мосфильм» — нет сегодня режиссеров, которые продолжили бы направление, связанное в литературе с именами Шукшина, Белова, Распутина, Астафьева.

Это очень печально, товарищи. Эта тема — тема человека на земле, его духовных связей с этой землей, со всем, что на ней растет и живет, — вечная, бесконечная! Как ни трудно себе представить завтрашнюю жизнь без телевидения, без самолетов или полетов в космос — без этого человечество все же может обойтись. А вот без человека, работающего на земле, жизнь прекратится и без всякой ядерной войны! Поэтому эта тема вечная, глубоко нравственная, касающаяся глубочайших национальных и культурных корней, исторической преемственности. Уходят старые традиции, быт, прошлое. Рождается новое. Помните предсмертный вопрос Шукшина: что с нами происходит? Это вопрос ко всем нам, это вопрос для каждого из нас…»

Е. Матвеев (кинорежиссер, актер): «Сюда, на съезд, я приехал с Липецкого металлургического комбината имени Ю.В. Андропова. На этом предприятии я был два года тому назад. Поверьте, сейчас там люди творят чудеса. Вот не прозевать бы нам этот величественный старт, на котором рождаются и проблемы, и конфликты, характеры и страсти…

Сейчас, как никогда, выявляется тот человек, тот положительный герой, по которому очень истосковался зритель, а о нас, актерах, и говорить не приходится. Мы ждем его в сценариях. К слову, почему бы драматургам, особенно молодым, не поехать на предприятия, в колхозы, на стройки, в лаборатории, воинские части и не пожить там? А союзу раскошелиться (не обеднеем) на оплату их длительных командировок. Должны, обязаны появиться сегодняшние Губановы, Трубниковы и Торели!..» (Речь идет о главных героях фильмов «Коммунист», «Председатель» и «Твой сын, земля!». — Ф.Р.)

П. Лебешев (оператор): «К сожалению, чаще хвалебные рецензии, награды и премии адресуются фильму, не заслуживающему их ни замыслом, ни воплощением, и с каждой такой пирровой победой падает общий средний уровень нашего кино. Беда не в том, что «Европейская история» (фильм Игоря Гостева. — Ф.Р.) или, скажем, «Победа» (фильм Евгения Матвеева. — Ф.Р.) далеко не так хороши, как о них писалось. Беда в том, что их выдают за образцы…»

В. Дашук (кинорежиссер, Белоруссия): «Здесь было много комплиментов нашему зрителю. Я бы остановился на другой стороне дела. Не надо перехваливать нашего зрителя. Мы так долго умилялись и до сих пор не перестаем умиляться, что у нас самая читающая публика, что у нас самая большая концертная аудитория. И вдруг эта «самая-самая» зыркнула на мастеров культуры взглядом закоренелого обывателя, перед которым, как оказалось, мы зачастую ползаем на коленках, угодничаем, лишь бы выжать из него этот злополучный рубль…

Планомерно и целенаправленно мы отучаем, особенно телевизионным экраном, отучаем человека думать, размышлять. А потом удивляемся: человек есть, а гражданина нет!.. Когда-то в старину беременным женщинам запрещали смотреть на пожар: чтобы ребенок был здоров. Но ведь то, что мы иногда смотрим теперь на экране, особенно на телевизионном, или слышим с эстрады, — в сто тысяч раз вреднее, чем пожар для беременных.

Сегодня кинокритика не скупится на бранные слова, когда речь идет о фильмах «Душа», «Нужна солистка», «Пришла и говорю». Но страшное не в этих картинах, а страшное — в зрителе, которому эти все картины безумно нравятся. Я опять-таки отвечаю за эти слова — я сидел в зрительном зале, когда шел фильм «Пришла и говорю».

Вот она — расплата за розовые фильтры на объективах наших камер, за развлекательность любой ценой…

Безликие, убогие фильмы, музыкальные произведения и книги так же разлагают общество, как до недавнего времени разлагал алкоголизм. Появился указ — и стало легче дышать. В искусстве такого указа нет. В основном — только лозунги, призывы. И в жизни, и в искусстве лозунги, вернее, неумеренное их использование, одинаково вредны, потому что искажают святые для нас истины…

Мы говорим: «Дети — самый привилегированный класс нашего общества». Прекрасный лозунг. Но это для того времени, когда мы были бедные, когда мы были голодные, когда мы были бездомные. А сегодня мы сытые, и давайте менять лозунги. Мы оказались неготовыми к самому тяжелому испытанию — испытанию сытостью. В торговые техникумы конкурс сейчас больше, чем на актерский факультет ВГИКа. Я вижу, как десятиклассница в дубленке за тысячу рублей и в сапогах за сотню во время уборки школьной территории оттопыренными пальчиками в лайковых перчатках брезгливо поднимает бумажку. И это выдается за трудовое воспитание. Когда я вижу такое или подобное такому, когда я вижу на экране убожество духа, я начинаю понимать, почему сегодня Алла Пугачева — самый главный наш идеолог…»

В. Мишин (первый секретарь ЦК ВЛКСМ): «В 1907 году, еще на заре развития кинематографа, В.И. Ленин говорил о том, что кино, «пока оно находится в руках пошлых спекулянтов, приносит больше зла, чем пользы, нередко развращая массы… Но… когда оно будет в руках настоящих деятелей социалистической культуры… оно явится одним из могущественных средств просвещения масс».

Эта ленинская мысль приобретает еще большую актуальность в наши дни, в условиях обострения идеологической борьбы.

После публикации «Комсомольской правдой» в ноябре прошлого года статьи «Зачем пришла к нам Анжелика?» в редакцию газеты присланы тысячи писем-откликов… Предложения читателей, комсомольских организаций сводятся к следующему: немедленно навести порядок в кинопрокате, ликвидировать засилье здесь низкопробных западных лент, научиться рекламировать достойные советские фильмы; дать дорогу подлинным талантам, создать им режим наибольшего благоприятствования, решительно пресекать серость, безвкусицу, «духовный ширпотреб», засоряющие экран.

Многие пишут о том, что нельзя рассматривать кинотеатр только как «доходное место». «Пока в кинопрокате будет господствовать план, мы за рубли будем продавать души людей псевдокультуре, замешенной на мещанстве и потребительстве», — считает товарищ Меньшиков из Челябинска.

Ветеран Великой Отечественной войны А. Н. Емельянов отмечает пагубность «американизации» нашего кино под предлогом коммерческих выгод. Он сравнивает этот процесс с имевшим место «галопирующим ростом производства алкоголя» в тех же коммерческих целях, что получило строгое партийное и народное осуждение. «От алкоголя как-то можно лечиться, а от космополитизма лекарств нет», — предупреждает он руководителей организаций, причастных к этой проблеме. Предупреждает нас с вами…»

Ю. Озеров (кинорежиссер): «Восточная поговорка говорит: «Если твои планы рассчитаны на год — сей просо, если твои планы рассчитаны на десятилетия — сажай деревья, если же твои планы рассчитаны на века — воспитывай людей». Воспитание нового человека — это главная цель социалистического искусства. Но, говоря традиционно о гражданственности искусства, об образе положительного героя, о формировании духовного мира современника, мы должны спросить себя откровенно: действительно ли мы на деле ответственно подходим к решению этих задач? Если да, то почему зрители начинают утрачивать интерес к кино? В некоторых городах фильмы идут при полупустых залах. Почему это происходит? Потому что мы не отвечаем на волнующие современного человека вопросы. Наши представления — что важно и что не важно — не совпадают с его представлением. Наконец, мы не затрагиваем его душевных струн, без чего искусство утрачивает силу своего воздействия…

Режиссура — это отбор. Отбор жизни. Отбор яркий и интересный. И не годится нам теория «потока жизни», теория «бесконфликтности», потому что становление высших форм коммунистической нравственности не может обойтись без борьбы нового со старым, борьбы, которая будет происходить неизбежно и внутри самого человека.

Имея в виду эту внутреннюю борьбу, это преодоление человеком в себе самом зла, себялюбия, эгоизма, Горький писал о возможном возрастании драматичности бытия.

Коммунистическое будущее меньше всего станет походить на дом отдыха, где весь день играет музыка, а вечером — кино и танцы. Мир будущего, как и наш, будет миром радости и печали, миром красоты и преодоления всего темного и злого. Только такой мир достоин человека. И советский художник обязан устремить свой творческий поиск на раскрытие духовного мира современника. А для этого автор фильма — режиссер призван быть на уровне своего времени, он должен выступать идейно убежденным борцом за идеалы социализма, должен чутко ощущать пульс эпохи.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР"

Книги похожие на "Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Федор Раззаков - Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР"

Отзывы читателей о книге "Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР", комментарии и мнения людей о произведении.