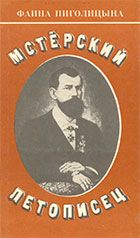

Фаина Пиголицына - Мстерский летописец

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мстерский летописец"

Описание и краткое содержание "Мстерский летописец" читать бесплатно онлайн.

Герой этой повести, крепостной крестьянин Иван Александрович Голышев (1838–1896), жил в слободе Мстёра Владимирской губернии — центре иконописи и офенства. Потомственный иконописец, он открыл в глухой Мстёре первую сельскую литографию и стал издавать народные картинки (лубок), помогал Н. А. Некрасову распространять через коробейников его знаменитые «красные книжки» для народа. Собрал огромный материал по старинному русскому быту, тщательно его описал, издал одиннадцать альбомов, более тридцати книг и брошюр и опубликовал около 600 статей в газетах, в том числе во «Владимирских губернских ведомостях».

Книга иллюстрирована литографиями И. А. Голышева, звучит в ней и живое голышевское слово: автором использованы его «Воспоминания», статьи, письма.

Можно представить, как жилось крепостным под таким игом.

Богоявленская слобода стала и «местом успокоения» всех Ромодановских. Почти полтора десятка гробниц их стояло во мстёрском Богоявленском соборе, ими построенном. А над ними, как икона, висел портрет князя-кесаря, «потешного генералиссимуса» Федора Юрьевича Ромодановского. Народ считал гробницы чудодейственными, полагая, что лежат там нетленные мощи князей. Когда от сырости в храме на гробницах выступала влага, крестьяне собирали ее и мазали ею больные места.:

Мстёра стояла на «втором великом водном пути» с Востока, который шел через Каспийское море, по Волге, Оке, Клязьме и Москва-реке. Именно это и определило образ жизни мстерян. Большинство их стало или ремесленниками, производящими то, что можно продать, или торговцами. Еще в XVII веке в Богоявленской слободе на сто шестьдесят дворов было пятьдесят семь лавок, то есть почти треть домохозяев была торговцами. А к моменту рождения Ивана Голышева слобода называлась уже Мстёрой и была большим торговым селом.

Потом слободой владели графы Головкины, Панины, Тутолмины и опять — Панины. Генерал-майор Иван Васильевич Тутолмин был московским губернатором, а под старость — начальником московского воспитательного дома. Мстёра перешла к нему как приданое невесты Софьи Петровны Паниной, однако с оговоркой, что после его смерти имение снова вернется к Паниным.

Генерал умер раньше своей жены, а Софья Петровна перед смертью завещала Мстёру племяннику Виктору Никитичу Панину, внучатому племяннику воспитателя Павла I, Никиты Ивановича Панина.

Отцом Виктора Никитича Панина был известный в свое время дипломат, а матерью — урожденная графиня Орлова.

Хозяева Мстёры менялись, но по-прежнему из слободы шли в первопрестольную или в Петербург, где жили графы, обозы с луком, рыбой и садовой ягодой, на графской конюшне секли провинившихся, крестьяне платили оброк и искали способ прокормить семью.

В монастырях Суздальского уезда издавна процветало иконное дело, и основным занятием мстерян еще в XVII веке стало иконописание, уже тогда этот промысел во Мстёре был наследственным.

Иконописание сделало эти места центром любопытнейшего явления русской истории — офенства, бродячей торговли. Несколько сот подвод с дешевыми иконами вывозили ежегодно из Мстёры гуртовые торговцы-офени, и сотнями разносили в коробах и мешках офени-ходебщики, коробейники. И в середине XIX века всех мстерян можно было поделить на иконописцев и торговцев. Из торговцев большинство уходило осенью по первопутку во все концы России, а часть торговала в лавках самой Мстёры и на ярмарках — Холуйской, Вязниковской и Нижегородской.

А еще мстеряне кормились садами и огородами, особенно — огородами, для которых тут была подходящая почва. И во Мстёре было принято выбирать жену «не в хороводе, а в огороде».

Слобода вольготно раскинулась на пологом склоне к реке Мстёре. За рекой на версту до Клязьмы тянулись пойменные луга. А за Клязьмой и вокруг слободы синели сосновые боры.

Расстроилась Мстёра вокруг двух каменных храмов — Богоявленского собора XVII века и церкви Иоанна Милостивого, более позднего времени.

Семнадцать довольно плотно застроенных деревянных улиц Мстёры в 1832 и 1833 годах почти полностью выгорели. Невредимыми остались только каменные церкви да стены двух десятков каменных домов.

Во Мстёре застучали топоры. Новые дома строили на манер городских, с мезонинами, часто в два этажа, так что вся слобода вскоре светилась свежими срубами и пахла сосновой стружкой.

Центром ее как была до пожара, так и осталась торговая площадь возле Богоявленского храма. Тут стояли два каменных корпуса торговых рядов со складами и 72 лавками, да еще двадцать лавок, деревянных, пристроились рядышком.

На площадь смотрели окна двухэтажного каменного здания, в котором размещалось сельское управление: бурмистр (после крестьянской реформы — старшина), его помощники по сбору податей, писец, блюстители порядка. В этом же здании было церковно-приходское училище.

В слободе было несколько иконных мастерских, мастерских по прокату фольги для икон, кожевенный, кар-тофеле-паточный, поташный и кирпичный заводы, несколько фабрик — две мыльных, полотняная, миткалевая. На реке Таре, огибающей Мстёру с юга, стояло несколько мельниц.

Проживало во Мстёре четыре с половиной сотни икон-ников, пятьдесят сапожников, по два с половиной десятка кузнецов и чеканщиков.

На 350 дворов приходилось 70 лошадей, две с половиной сотни коров и несколько десятков овец, коз и свиней.

Мстёра была подлинно русским уголком. Православные мстеряне аккуратно ходили в церковь, проводили в год четыре крестовых хода. Но Мстёра наполовину была раскольничьей, и в слободе было семь кладбищ, ибо каждая раскольничья секта хоронила умерших отдельно, на своем кладбище.

По субботам и в храмовые дни в слободе устраивались ярмарки. На пристани летом шла бойкая торговля привозимыми с низовых губерний хлебом и рыбой: севрюгой, сазанами, судаками, которые мстеряне закупали большими партиями, а потом развозили, торгуя, по всей округе. Таких торговцев прозвали тут «сазанниками».

Торговцы низовых губерний возвращались домой не порожними, нагружаясь местным строевым лесом, дровами, луком, телегами и прочей деревянной утварью.

На центральной, широкой, в два порядка, Большой Миллионной улице жили в основном «первостатейные», слободчане побогаче. По ней же проходил, с юга на север, Шуйский тракт, с довольно бойким движением.

Проезжие останавливались отдохнуть или поменять лошадей на постоялом дворе Паниловых. Двухэтажный (низ — каменный, верх — деревянный) дом их, с большим двором и конюшнями, стоял на Нижней улице, рядом с Базарной площадью.

От Большой Миллионной высоко в гору поднимались улицы Кузнечная, Вязовая, Успенская, Никольская…

Параллельно Миллионной, чуть выше, шла Сотельная, на которой жил люд победнее, а дома тут стоили не более сотни.

На Вшивой горке жили тягловые крестьяне, а в грязных и запутанных Собачьих переулках — беднота.

Но в целом, как писал потом сам Голышев, мстеряне умели «нажить деньгу», но также они умели и прожить ее разом на пирушке, когда «последняя копейка ребром». Для этого в слободе было два питейных дома, трактир, ренсковый погреб и еще несколько мелких питейных лавочек.

ГЛАВА 2. Корни рода

Итак, Голышевы были крепостными. Однако род их старинный и не раз упоминается в древних актах.

В церковных метрических книгах середины прошлого столетия большинство крестьян, не только крепостных, а и казенных, фамилий еще не имели, писались: Иван Петров, отец коего, значит, Петр, Тимофей Кузьмин, Ксения Игнатьева… То есть это еще не фамилии, а то, что стало теперь отчеством. Не было фамилий и у большинства крестьян крепостной Мстёры.

Голышевы же несли свою фамилию из XVII века. В «переписных Владимирских книгах» 1646 года упоминается сторож при одной владимирской церкви «Олешка Емельянов сын Голышев с сыном Гришкою». Неизвестно, приглашены ли были Голышевы во Владимир, учились ли там иконописному мастерству или просто жили. Но в XVIII веке они уже во Мстёре и числятся иконописцами.

Князья Ромодановские, владевшие в то время Мстёрой, выписывали мстёрских иконников к себе в Москву. Среди таких выписанных иконников числится и Голышев. Значит, тогда уже Голышевы были неплохими иконописцами.

В документах XVIII века эта фамилия упоминается довольно часто. В 1732 году Иван Семенов Голышев был отпущен, от февраля до ноября, в «разные города и уезд-ды» «для прокормления иконописным… ремеслом». В последующие годы иконники Голышева ходили «с промен-ными иконами» до Сызрани и Самары, в Коломенский и Московский уезды и туда, где им «прилучитца». С «промен-ными» — значит, с написанными дома иконами, которые они выменивали на старые иконы или другие старинные вещи. Там же, «в ходьбе», они писали иконы и по заказам, а также «поправляли» поврежденные, то есть чинили.

Дед нашего героя Козьма Иванович Голышев числился одним из лучших мастеров иконописи и особенно был мастер по финифти. Он умер задолго до рождения внука, в 1826 году.

Все это Иван Голышев сам потом изучит, проведя многие дни и часы в архивах церквей и монастырей, — исследует историческое прошлое своей Мстёры, поймет незаурядность этого местечка, своего рода и ремесла всех своих предков.

Отец, Александр Кузьмич Голышев, имел «природный ум и некоторую начитанность» — напишет потом в «Воспоминаниях» Иван Голышев. Мать, Татьяна Ивановна, дочь бедного причетчика из глухого селения, была «женщина слабая и бесхарактерная». Она была совсем неграмотна, «находилась под гнетом» мужа и «не имела самостоятельности».

Из раннего детства остались в памяти Вани Голышева теплые руки матери, зыбкий, в цветочках полог над люлькой, ласковая материнская колыбельная и корчащие дурацкие рожицы сестренки Аннушка и Настена.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мстерский летописец"

Книги похожие на "Мстерский летописец" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фаина Пиголицына - Мстерский летописец"

Отзывы читателей о книге "Мстерский летописец", комментарии и мнения людей о произведении.