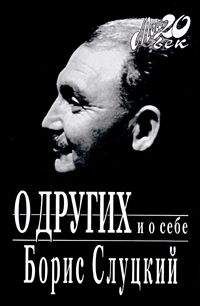

Борис Слуцкий - О других и о себе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "О других и о себе"

Описание и краткое содержание "О других и о себе" читать бесплатно онлайн.

Автобиографическая проза Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986), одного из самых глубоких и своеобразных поэтов военного поколения, известна гораздо меньше, чем его стихи, хотя и не менее блистательна. Дело в том, что писалась она для себя (или для потомков) без надежды быть опубликованной при жизни по цензурным соображениям.

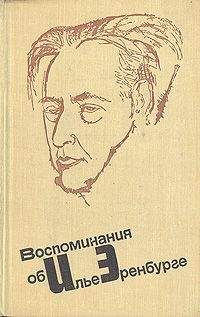

"Гипс на ране — вот поэтика Слуцкого, — сказал Давид Самойлов. — Слуцкий выговаривает в прозу то, что невозможно уложить в стиховые размеры, заковать в ямбы". Его "Записки о войне" (а поэт прошел ее всю — "от звонка до звонка") — проза умного, глубокого и в высшей степени честного перед самим собой человека, в ней трагедия войны показана без приукрашивания, без сглаживания острых углов. В разделе "О других и о себе" представлены воспоминания Слуцкого о своих товарищах по литературному цеху — Н. Асееве, А. Ахматовой, И. Эренбурге, Н. Заболоцком, А. Твардовском, И. Сельвинском, С. Наровчатове, М. Кульчицком, а также история создания некоторых наиболее известных его стихотворений. Раздел "Из письменного стола" включает в себя фрагментарные мемуарные записи, отличающиеся таким же блеском и лаконизмом, как и вся проза Слуцкого. Большинство материалов, включенных в книгу, публикуется впервые

Так или иначе — хорошее это было время и вспоминать о нем — радостно.

«ДАВАЙТЕ ПОСЛЕ ДРАКИ…»Оказывается, стихи, как народы в старинных историографиях, бывают исторические и неисторические. Даже в таких небольших историях, как моя собственная.

С этим стихотворением никаких историй не происходило, разговоры о нем, скорее, впрочем, доброжелательные, были очень негромкими, и тем не менее вряд ли мне удалось когда- нибудь написать что‑нибудь лучшее.

В собственных стихах мне нравится не средний или среднехороший уровень, а немногочисленные над ним взлеты, не их реалистически — натуралистическое правило, а реалистически- символические исключения.

Прыгнуть выше самого себя удается редко. В этом случае я, наверное, прыгнул. Есть еще такой признак: волнение, которое я испытываю, читая это стихотворение вслух. Видимо, есть причины для этого волнения.

Только очень немногое вызывает у меня примерно то же чувство. Что именно? Конечно, «Старуха в окне», в свое время «Госпиталь», «Хозяин». (Остаток страницы не дописываю. Может быть, вспомню еще что‑нибудь.)

«Давайте после драки…» было написано осенью 1952–го в глухом углу времени — моего личного и исторического. До первого сообщения о врачах — убийпах оставалось месяц- два, но дело явно шло — не обязательно к этому, а к чему‑то решительно изменяющему судьбу. Такое же ощущение — близкой перемены судьбы — было и весной 1941 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что никакого твоего участия не требовало. Делать же должны были со мной и надо мной.

Повторяю: ничего особенного еше не произошло ни со мной, ни со временем. Но дело шло к тому, что нечто значительное и очень скверное произойдет — скоро и неминуемо.

Надежд не было. И не только ближних, что было понятно, но и отдаленных. О светлом будущем не думалось. Предполагалось, что будущего у меня и у людей моего круга не будет никакого. Примерно в это же время я читал стихи Илье Григорьевичу Эренбургу, и он сказал: «Ну, это будет напечатано через двести лет». Именно так и сказал: «через двести лет», а не лет через двести. А ведь он был человеком точного ума, в политике разбирался и на моей памяти неоднократно угадывал даже распределение мандатов на каких‑нибудь западноевропейских парламентских выборах.

И вот Эренбург, не прорицатель, а прогнозист, спрогнозировал для моих стихов (для «Давайте после драки…» в том числе) такую, мягко говоря, посмертную публикацию.

Я ему не возражал.<…>

Той же осенью, провожая знакомую, я сказал ей: «Я строю на песке», — и вскоре написал об этом стихотворение.

Итак, без надежд и перспектив я выстроил на песке «Давайте после драки…» и сразу же начал читать по компаниям — у Тоома, Тимофеева, Шахбазова. Позднее я объявил это стихотворение посмертным монологом Кульчицкого и назвал «Голос друга». Позднее, через год — два, у меня уже не было оснований для автопохорон. Драка продолжалась. Но осенью 1952 года ощущение было именно такое: после драки.

При переезде с квартиры на квартиру все мое имущество тогда умещалось в одном чемодане. Единственным достоянием, настоящими пожитками были четыре года войны. Они создавали какие‑то права — пусть непризнаваемые. Я‑то сам отказываться от этих прав не собирался.

Фанерные (или просто деревянные) обелиски, установленные на могильном холмике и увенчанные пятиконечной, жестяной, вырезанной из консервной банки звездой, устанавливались на солдатских могилах сразу после похорон.

Много лет спустя их заменяли бетонными обелисками же, еще позднее — каменными.

Почему обелиск был единственной фигурой, которую буквально вся армия признала достойной своих мертвецов? Кто знает. Если и была по этому поводу какая‑либо инструкция, она только оформила задним числом это всеобщее пристрастие.

Да и можно ли назвать обелиском эту небольшую, иногда полуметровую пирамидку с усеченной верхушкой?

Стихотворения о голых людях «ИВАНЫ», «БАНЯ», «ПЛЯЖИ 46–го ГОДА». Еще в детстве мне запомнилось рассуждение бродяги из «Янки при дворе короля Артура» о том, что в тюрьму он попал за высказанное публично мнение о голых людях — герцог в бане неотличим‑де от слуги.

Это неправильное рассуждение. В особенности после больших войн тела человеческие выглядят очень различно.

Осенью 1945 года в бане румынского города Крайовы, довольно, впрочем, грязной и тесной, я от нечего делать сначала разделял моющихся на наших и румын, а потом примысливал к их шрамам возможные биографии. Там же, на выходе из бани, я сочинил «Иванов», а потом торопливо их записал, чтобы не забыть.

Иваны — всеобщее самоназвание наших солдат (да и офицеров) в военные годы. Откуда оно пошло? От немецкого ли «Рус — Иван» или просто потому, что имя традиционно связывалось с простым народом?

Другие самоназвания: славяне (связано с одной из главных тем нашей пропаганды), елдаши (от тюркского «товарищ») — так иногда обращались к офицерам, а может быть, и друг к другу солдаты среднеазиатского происхождения.

В словах «Иваны» и «славяне» гордости было больше, чем иронии.

В стихотворении — ни слова о голых людях, но, по — видимому, бесстрашно парившиеся солдаты…

Н. Н. Асеев и вожди

О Демьяне Бедном Асеев говорил не без почтения:

— Жил в Кремле. Хотел — ходил к Ленину, хотел — ходил к Сталину. Узнавал все из первых рук.

После этого он риторически воскликнул:

— А Сурков что?

У Николая Николаевича был интерес к вождям, но опасливый, риторический. Впрочем, было у него несколько автобиографических сказаний.

В 1941 году праздновали столетний юбилей Лермонтова. Председателем юбилейного комитета был К. Е. Ворошилов, заместителями — Асеев и О. Ю. Шмидт. Оба они тогда были в фаворе, в случае: Николай Николаевич даже временно исполнял что‑то вроде должности первого поэта земли русской — в промежутке между Маяковским и Твардовским.

Комитет собрался на пленарное заседание, и Климент Ефремович — в прекрасном расположении духа — предложил программу чествования:

— Соберемся в Большом театре, будет доклад, а потом послушаем оперу «Демон» на сюжет Лермонтова.

В Асееве нечто взыграло, и он сказал:

— Лермонтов был известен не тем, что пел и танцевал. Поэтому соберемся лучше в Театре имени Моссовета, послушаем доклад, а потом посмотрим пьесу самого Лермонтова «Маскарад».

Ворошилов огорчился и обиделся, однако план Асеева был куда резоннее, и члены комитета решительно его поддержали.

Прощаясь после заседания, Климент Ефремович сказал Асееву:

— Все‑таки не любите вы нас, Николай Николаевич.

— Я? Кого? Вас?

— Вождей.

Не помню, как открестился Николай Николаевич от этого обвинения, но историю рассказывал неоднократно и с удовольствием.

Перед самой войной был прием писателей у Сталина, и Асеева так ласкали, что, когда Иосиф Виссарионович жестоко обрушился на Авдеенко, виновного в излишнем восторге перед витринами западноукраинских магазинов, которым недавно подали руку помощи, тот взмолился:

— Да заступитесь хоть вы за меня, Николай Николаевич!

Обласканный и ублаготворенный Асеев попытался содеять родной словесности малую пользу, объяснив Сталину, что Ванда Василевская пишет плохо и поднимать ее не следует. На что ему было отвечено, чтоб не лез не в свои дела.

Началась война, и Асеев эвакуировался в маленький, тесный и голодный Чистополь.

— Вот там я и понял, что такое настоящая жизнь, за хлебом по карточкам весь город выстраивался в 4 утра, и зимой тоже. Пишут номера на спине мелом, у кого мел осыплется, того в очередь не пустят.

— Так кой же годок вам тогда шел, Николай Николаевич?

— 51–й миновал.

— А раньше не понимали, что такое настоящая жизнь?

— Недопонимал.

В Чистополе он написал поэму «Городок на Каме» со строками (цитирую по памяти):

Вот народ, что работает ловко и ладно,

А живет хладно и гладно.

И еще:

Вот он мечется, мочится, мучится.

Добрые люди послушали и стукнули куда следует. Асеев предстал перед чьими‑то светлейшими очами.

Докладывал и вообще командовал A. C. Щербаков, еще недавно друг — приятель по Оргкомитету Союза писателей, а сейчас генерал, тучный, сырой, тяжело ступающий, с большими правами насчет продления или непродления жизни и смерти.

Щербаков топал по залу заседания и орал:

— Зачем вы так написали?

— Так это же правда, Александр Сергеевич.

— Кому нужна ваша правда?

И Асеев, столь поздно узнавший, что такое настоящая жизнь, выпал из Комитета по Сталинским премиям, а также из других писательских обойм.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О других и о себе"

Книги похожие на "О других и о себе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Слуцкий - О других и о себе"

Отзывы читателей о книге "О других и о себе", комментарии и мнения людей о произведении.