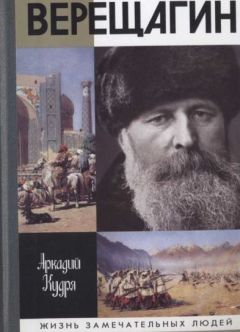

Аркадий Кудря - Верещагин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Верещагин"

Описание и краткое содержание "Верещагин" читать бесплатно онлайн.

Выставки Василия Васильевича Верещагина в России, Европе, Америке вызывали столпотворение. Ценителями его творчества были Тургенев, Мусоргский, Стасов, Третьяков; Лист называл его гением живописи. Он показывал свои картины русским императорам и германскому кайзеру, называл другом президента США Т. Рузвельта, находился на войне рядом с генералом Скобелевым и адмиралом Макаровым. Художник побывал во многих тогдашних «горячих точках»: в Туркестане, на Балканах, на Филиппинах. Маршруты его путешествий пролегали по Европе, Азии, Северной Америке и Кубе. Он писал снежные вершины Гималаев, сельские церкви на Русском Севере, пустыни Центральной Азии. Верещагин повлиял на развитие движения пацифизма и был выдвинут кандидатом на присуждение первой Нобелевской премии мира.

Книга Аркадия Кудри рассказывает о живописце, привыкшем жить опасно, подчас смертельно рискованно, посвятившем большинство своих произведений жестокой правде войны и погибшем как воин на корабле, потопленном вражеской миной.

К этому времени у Верещагина созрело решение на время расстаться с академией, уехать куда-нибудь подальше и вволю порисовать «на свободе». Те жесткие рамки и условные формы, в которых стремилась держать воспитанников система академической учебы, основательно его тяготили. Своим намерением он поделился с Ф. Ф. Львовым. Попытки Федора Федоровича отговорить талантливого ученика от этой затеи, убедить, что в «свободное плавание» ему отправляться рановато, ни к чему не привели. Тогда Львов помог Верещагину оформить своего рода «творческий отпуск». Перед отъездом в дальний путь ему, для подтверждения статуса, была выдана копия официального документа, где говорилось: «Ученик Императорской Академии художеств Василий Васильевич Верещагин отправляется в отпуск для художественных занятий на юг (на Кавказ) на неопределенное время до окончания занятий». Уехать именно на Кавказ он окончательно решил после того, как на квартире Бейдемана познакомился с его и Жемчужникова другом, художником-пейзажистом Львом Феликсовичем Лагорио. Тот вновь собирался на Кавказ, где бывал уже дважды, видел боевые операции и даже принимал в них участие. Его рассказы окончательно убедили Верещагина в том, что он должен ехать именно в этот горный край, воспетый Пушкиным, Лермонтовым и молодым современным писателем Львом Толстым, чья «кавказская повесть» «Казаки» лишь недавно появилась в печати — в январском номере «Русского вестника» за 1863 год — и сразу привлекла к себе внимание.

Лагорио, прикомандированный к свите кавказского наместника, великого князя Михаила Николаевича, обещал молодому коллеге оказать помощь в устройстве на месте и порекомендовал сразу же по прибытии разыскать его либо в Тифлисе, либо в Белом Ключе под Тифлисом, где располагалась ставка наместника.

Недовольство Верещагина косной системой академической учебы не было в то время чем-то исключительным. Осенью того же года группа учеников выпускного курса, в которую вошли Иван Крамской, Константин Маковский, Александр Литовченко и ряд других (все они вскоре стали известными художниками), после отказа руководства Академии художеств удовлетворить их просьбу в знак протеста приняла решение не участвовать в конкурсном выпускном экзамене на золотую медаль. Просьба же состояла в том, чтобы конкурсантам было дано право самим выбрать сюжеты представляемых на конкурс картин. Но всем была предложена одна тема из скандинавской мифологии — «Пир в Валгалле». Эта история, завершившаяся коллективным выходом группы выпускников из академии, получила название «Бунта четырнадцати», по числу «бунтовщиков». Нет сомнений, что и Верещагин, окажись он на том же выпускном курсе, примкнул бы к коллективному протесту.

Глава четвертая

КАВКАЗ

В начале июля 1863 года, простившись с родными, Верещагин выехал вслед за Лагорио в дальний путь. Но прежде надо было накопить деньжат. «Чтобы сделать эту поездку, — вспоминал он, — немало времени я питался одним молоком и хлебом»[36].

Вероятно, в умонастроении путешественника, которому шел двадцать второй год, было нечто схожее с романтическим состоянием героя повести Л. Н. Толстого «Казаки» Олениным. Василия Верещагина звала вперед, в неизведанное, та же властная уверенность в себе и в правоте своих действий. «Оленин, — писал Толстой, — слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем». Вот здесь уже обозначились различия между героем Толстого и молодым художником. Если юнкер Оленин в свои 24 года еще не определил свое истинное предназначение и цель жизни, Верещагин уже четко представлял себе главную жизненную задачу и то, каким образом кавказское путешествие поможет в реализации его планов.

В остальном же, прежде всего в мироощущении, сходства с героем «Казаков» было действительно много. «…Чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе»; «Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя» — это сказано Толстым о герое его повести. Но и в путевых записках, которые ведет Василий Верещагин, проступает такое же настроение. Дорожные впечатления он фиксирует не только в коротких записях (впоследствии они будут подробно изложены в очерках «Путешествие по Закавказью»), но и делает в блокнотах много рисунков, тщательно передавая внешний вид, одежду, занятия встречаемых по пути представителей разных народов — калмыков, ногайцев, русских казаков, населяющих предгорья Кавказа.

«Мне посчастливилось, — писал Верещагин, — присутствовать при занимательном зрелище — джигитовке[37]', целый отряд казаков скакал во весь опор, стоя на седлах, слегка только нагнувшись вперед. Казаки очень любят это упражнение, щеголяют им и охотно джигитуют в честь важного лица, которому хотят оказать почет»[38]. Следом шло замечание о том, как много казаки заимствуют у горских народов: «Заклятый и смертельный враг горцев, казак, однако, уважает в них бесстрашие и молодцеватую храбрость. Казацкая молодежь старается походить на горцев не только удалью, но даже и нарядом. Наряд казаков почти тот же, что и кавказских горцев; они переняли у последних всё, начиная от папахи до обуви; климат и гигиенические условия, видно, сильнее всякой моды».

Наблюдательный автор подмечает в пути и анекдотические особенности русской дорожной жизни. Вот лишь один пример. Приближаясь к Георгиевску, «маленькому дрянному городишку», их возница так разогнал лошадей, что едва не налетел на телегу с сидевшей на ней крестьянской семьей. «Ямщик, — повествует Верещагин, — должен был или задеть за телеграфный столб, или наехать на них. Из человеколюбия он выбрал первое и сильно ударил дышлом в телеграфный столб». Казалось бы, он действовал совершенно правильно, но выскочивший на шум станционный смотритель был иного мнения — негодующе обрушился на ямщика: «Забыл что ли, дурень, сколько ответственности и хлопот было у нас тот раз за вывороченный телеграфный столб? Хочешь возобновить старое, что ли? Дави лучше людей, но не смей мне задевать за столбы!»[39]

К Георгиевску путешественники подъехали ночью. Все пассажиры почтовой кареты изрядно проголодались, но еще более хотели поскорее устроиться на ночлег. Однако единственная в городе гостиница оказалась прочно заперта со всех сторон, «точно готовилась к приступу». Настойчивый стук путешественников в конце концов кого-то разбудил. Поднятый на ноги гостиничный слуга встретил непрошеных «полуночников» упреками за то, что нарушили его сладкий сон, но дверь всё же открыл. Впрочем, осторожность этого человека можно было понять: вероятно, он привык жить во враждебном окружении и от всякого стука в дверь, особенно ночью, ожидал неприятных последствий.

На следующий день, писал Верещагин, прогуливаясь по Георгиевску, он встретил «отряд, сопровождавший пленных горцев, скованных по два вместе и окруженных солдатскими штыками»: «Они направлялись на базар покупать себе необходимые вещи. Глухой стук их тяжелых цепей неприятно действовал на слух и напоминал о довольно значительной роли Георгиевска, защищавшего окрестности от нападений соседних горцев».

Между тем по пути поселения следуют одно за другим. После Пятигорска приехали во Владикавказ, и Верещагин счел нелишним, исходя из собственного опыта, подсказать кое-что путникам, которым предстояло двигаться тем же маршрутом: «Советую каждому, посещающему Владикавказ, запастись тут лезгинской буркой. Неоценимая по своему удобству, бурка эта фабрикуется в горах из овечьей шерсти и отличается от других бурок легкостью, плотностью своей ткани и коротким волосом. Она лучше дагестанской… Бурка и папаха тут во всеобщем употреблении».

(Путевые заметки «Путешествие по Закавказью» Верещагин проиллюстрировал собственными рисунками и опубликовал в 1870 году в популярном журнале «Всемирный путешественник». Они обобщили впечатления от нескольких поездок по горному краю — вояжа в Тифлис в 1863 году и путешествий, совершённых в течение следующих двух лет; их автор к тому времени имел полное право писать с позиции человека, многое на Кавказе повидавшего.)

И вот наконец он у цели. В Белом Ключе, как было договорено, Верещагин встретился с Лагорио. Тот уже придумал, куда пристроить молодого коллегу, и порекомендовал его, в качестве весьма квалифицированного преподавателя рисования, начальнику штаба Кавказской армии генералу Александру Петровичу Карцову. И с самим генералом, и с его женой Екатериной Николаевной у Верещагина установились теплые отношения. Благодаря их протекции он, помимо уроков в их тифлисском доме, вскоре получил два часа в неделю преподавания в местной школе да еще в частном пансионе, в училище Святой Нины и в военном училище, что в совокупности давало ему около 1500 рублей в год — по тем временам весьма неплохие деньги. «Конечно, — признавал Верещагин, — только молодость и свобода моя были причиною того, что эта масса уроков не задавила меня. Трудно передать, как я был живуч и как пользовался всяким предлогом для наполнения моих альбомов»[40].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Верещагин"

Книги похожие на "Верещагин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Аркадий Кудря - Верещагин"

Отзывы читателей о книге "Верещагин", комментарии и мнения людей о произведении.