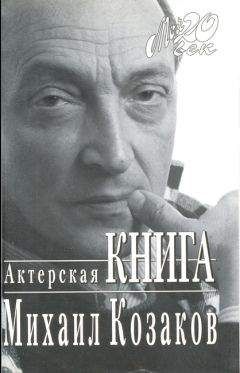

Михаил Козаков - Фрагменты

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Фрагменты"

Описание и краткое содержание "Фрагменты" читать бесплатно онлайн.

Имя М. Козакова стало известно широкому зрителю в 1956 году, когда он, совсем еще молодым, удачно дебютировал в фильме «Убийство на улице Данте». Потом актер работал в Московском театре имени Вл. Маяковского, где создал свою интересную интерпретацию образа Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Как актер театра-студии «Современник» он запомнился зрителям в спектаклях «Двое на качелях» и «Обыкновенная история». На сцене Драматического театра на Малой Бронной с большим успехом играл в спектаклях «Дон Жуан» и «Женитьба». Одновременно актер много работал на телевидении, читал с эстрады произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева и других.

Автор рисует портреты известных режиссеров и актеров, с которыми ему довелось работать на сценах театров, на съемочных площадках, — это M. Ромм, H. Охлопков, О. Ефремов, П. Луспекаев, О. Даль и другие.

Ефремов тоже понимал, что совместить «Королевскую рать» с театром нельзя и что «Рать» стоит мессы. Я же сам уговаривал его сниматься в этом фильме в роли Адама Стэнтона, и он дал согласие. Охотно. Он понимал также, что меня притягивает кинорежиссура. Незадолго до всех событий он, как никогда, хвалил меня за телеспектакль «Удар рога», где Олег Даль великолепно сыграл одну из своих любимых ролей. Да и сам Ефремов уже имел дело с моей телережиссурой: я ставил поэтический спектакль «О время, погоди!» по стихам и письмам Тютчева, где он играл от Автора. И это, как говорили, было нашей общей удачей.

Итак, я сказал на совете, что ухожу, и подал заявление — все вполне официально. Толмачева, помнится, спросила:

— А потом? Если он захочет вернуться, мы его примем?

Ответил Олег:

— Там видно будет. Через год будет видно. Конечно, примем. Почему же нет?

Странное было собрание. Я и расставался, а вроде бы и оставался с Олегом. Однако трудовую книжку забрал. А на мои роли стали вводить других. В «Современник» пришел тогда Валя Гафт, он-то и стал сразу репетировать Шамраева. Сыграл дядюшку в «Обыкновенной» и Стеклова в «Большевиках». Во «Всегда в продаже» вместо меня вошел Мягков. Незаменимых, как утверждают, нет. Я еще съездил с театром в Болгарию, где сыграл мастера Живко, но это позже, через год, когда Ефремов, тоже оставивший «Современник», позовет меня с собою во МХАТ, который он возглавит. Вот как бурно развивались события. А что? Ломать — не строить! Лес рубят — щепки летят! И полетели щепки. С Ефремовым ушли во МХАТ Калягин, Сергачев, Гарик Васильев, Володя Салюк, да и я примкнул, когда закончился кинофильм «Вся королевская рать». Во МХАТ пришел к Олегу, а не в «Современник» вернулся. Вот когда я по-настоящему расстался с театром, которому отдал столько лет, сил и надежд, — когда сделал этот выбор. «Современник» или Олег — так стоял вопрос. Значит, Олег! Он учил меня в студии, он меня и актером «Современника» сделал, он и к режиссуре пристрастил, и в кино отпустил вовремя тоже он. Правда, во МХАТе я прожил недолго. И оттуда ушел — на Бронную, к Эфросу. А через девять лет (почти тот же самый срок) и с Бронной, и с Эфросом распростился — и вот сижу себе вполне свободным художником в новом здании «Современника» на Чистых прудах на двадцатипятилетии дорогого моему сердцу театра.

Долго длился тот поздравительный концерт — часа три. Было о чем подумать и о чем вспомнить, когда Белла Ахмадулина читала стихи или Гриша Поженян вспоминал о «Двух цветах». Много было смешного, талантливого: Шурка Ширвиндт. Гриша Горин, вахтанговцы, Ю. П. Любимов — и много было неталантливого, несмешного, несовременниковского. А кончился концерт тем, что два школьника, два сопляка, Миша Ефремов и Кирилл Козаков, изобразили репетицию двадцатипятилетней давности, — и как, черти, похоже! В заключение «Ефремов» обратился к «Козакову»:

— Ну, лапуля, какие у тебя планы?

— Никаких.

— Пошли в «Пекин»?

— Пошли.

И под дружный хохот, обнявшись, ушли со сцены. А я заплакал…

1 мая 1981. Ялта

Собственно, можно поставить точку. И автор записок не будет в претензии, если читатель не доберется до этой страницы сквозь дебри и без того бессвязного рассказа. Но у меня самого остается чувство неудовлетворенности: что-то недоговорено, не выгружено из подвалов памяти. Нет конца. А конец, как известно, — делу венец.

С другой стороны, мое нехитрое повествование — «Охлопков-56», «Дети 56-го» — словом, записки, которые хотелось бы объединить цифрой «56», в общем закончены, так как дальше, за рубежом 70-х, начинался другой этап жизни и для «Современника» без Ефремова, и для Ефремова без «Современника», и для меня — сначала во МХАТе, а затем на Бронной. Этап длиной еще в одиннадцать лет. Шутка сказать! Это снова предстоит осмыслить, обдумать, а для этого нужно время. «Большое», как говорится, «видится на расстоянье». Как мне писать сегодня, когда еще не отошел наркоз от Театра на Малой Бронной, о сложной, ох какой противоречивой фигуре А. В. Эфроса, с которым я недавно расстался? Если когда-нибудь захочется, то когда-нибудь и напишется. Хотя, кажется мне сегодня, вряд ли. Не то. И, боюсь, скучно.

Но есть хвосты, которые тянутся от 56-го года. Вот это и побуждает меня еще карябать пером по белому листу бумаги. Да и время есть. Лежать мне еще в больнице до 8 мая, а сегодня 2-е.

Я не мистик, но бывают совпадения удивительные. То я не встречаюсь с Ефремовым месяцами, годами, а тут на следующий день после юбилея «Современника» поехал с женой в Ялту — отдохнуть перед запуском нового фильма, — и вдруг в тот самый день, когда приступил к этому, ялтинскому циклу записок, узнаю, что наутро приезжает Ефремов! Как? Почему? Зачем? Оказывается: в Ялте Чеховские дни, и МХАТ по старой традиции привез «к Чехову» «Иванова», поставленного Ефремовым. Приехали Иннокентий Михайлович Смоктуновский, Слава Невинный, Андрей Алексеевич Попов и Витя Сергачев, один из бывших современниковцев. Встречаемся в бассейне ялтинской гостиницы. Вижу нашего худого «фюлера». Почеломкались. Поплавали. Он возьми да и подшути надо мной. Взял на руки небестелесную актрису Ксюшу Минину — и прямо в бассейне кинул ее мне.

— На, Мишка, это тебе мой подарок!

Делать нечего, поймал. И вот — очутился в больнице с приступом радикулита.

Каждый раз, когда встречаю его теперь, ничего не испытываю, кроме чувства родственности. А лет десять назад перестал его понимать. То есть понимал, но не верил, что это — он, наш Олег. Непонимание мое связано с МХАТом. Он шел туда и вел нас, современниковцев, перестраивать «альму матер». И мы были ему верны и требовали верности от него, не понимая, что это уже не «Современник», а МХАТ, государственная академия, и что им следует руководить, как говаривал Рубен Симонов, «элегантно». Так пришлось и Ефремову. Сегодня — «Сталевары», а завтра, под них — «Медная бабушка» Зорина. Но только завтра. Не раньше. Мы же, точнее, я из-за своего нетерпеливого характера хотел, чтобы — сегодня! И не мог не то что принять, но и понять тактическую необходимость «Сталеваров».

Когда мы шли во МХАТ, Ефремов предупреждал:

— Одна из опасностей, которая нас подстерегает, — зто потерять нюх. Сейчас, со стороны, мы видим реальное положение дел. Знаем, кто как играет. Кто хороший актер, кто посредственный, а кому и на сцену выходить не надо. А проработав там какое-то время, станем ошибаться. Начнет срабатывать чувство уже мхатовского патриотизма. А, дескать, смотри: я с ним или с ней поработал — и он или она заиграли!

Так оно и случилось. Когда я занимался «Медной бабушкой» в качестве режиссера-стажера и консультировался с шефом насчет распределения ролей, он предложил мне на роль Фикельмон Маргариту Юрьеву, а на роль Карамзиной — Светлану Коркошко…

— Олег! Что ты, в самом деле? — возмущался я. — Вдумайся! Фикельмон — умнейшая женщина эпохи, с ней Пушкин дружил! Внучка Кутузова, жена австрийского посланника!

— А кто?

— Не знаю.

— Вот то-то и оно!

И действительно, кто? В МХАТе тогда было не густо. Старики стали уже действительно очень стары, а среднее поколение и молодежь… нет, и продолжать не хочется! А ведь все народные и заслуженные. И гонору, гонору! Уже когда я покидал МХАТ, мне в голову пришла такая мрачная формулировка в «кафкианском духе: «Все бесполезно. Про МХАТ давно говорят, что он — живой труп, и вот Ефремов вместе с нами решил организовать кружок юных реаниматоров. Но мы твердили себе: «труп, труп!» — и позабыли, что он ведь — живой. Он ходит, он декламирует со сцены хорошо поставленным голосом, он смотрится в зеркала в позолоченных рамах, а на места метастазов вешает значки и ордена…»

Я кипел.

Пьеса Зорина о Пушкине была отложена на завтра, и Ефремов взялся за «Сталеваров».

Молодого Петю-сталевара играл уже сорокапятилетний Женя Евстигнеев, который любил красавицу Зойку (Нина Гуляева — тоже актриса лет сорока четырех). Когда-то, будучи молодыми актерами молодого «Современника», мы шутили: «Во МХАТе трем сестрам всем вместе — лет двести!» — имелись в виду Тарасова, Еланская и Гошева. А теперь сами уподобляемся им, и подражание это — заразительное. Олег сыграет во МХАТе уже в 1978 году Зилова в пьесе Вампилова «Утиная охота». Зилов — прекрасная роль для молодого Ефремова, как будто на него сшитая. Но для молодого! А у Олега уже дочь-невеста… И это умный, тонкий Олег Ефремов, человек с прекрасным чувством юмора? Может быть, стены давят? Помню репетиции на основной сцене МХАТа рощинской пьесы «Валентин и Валентина» — я там играл каплея Гусева. В спектакле занята мхатовская молодежь: Киндинов, Мирошниченко, Вертинская (она тогда была еще актрисой «Современника») и старшее, почтенное поколение — Георгиевская, Пилявская и Тарасова. В десятом, режиссерском ряду сидят Алла Константиновна и Софья Станиславовна. Я сижу неподалеку. Подходит Ефремов и долго-долго объясняет Тарасовой, как нужно играть сцену двух матерей (другая мать — Георгиевская). Олег крайне уважителен. Терпеливо говорит о сквозном действии. О том, что каждая фраза не может быть главной, что надо играть проходно, помня о темпоритме, не забывая о напряженных предлагаемых обстоятельствах, как учил великий Станиславский, и находить верный тон, как учил не менее великий Немирович-Данченко. Алла Константиновна слушает, кивает головой, соглашается: «Понятно, понятно, Олег Николаевич…» Только он отошел, как — почти без паузы — Тарасова Пилявской:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Фрагменты"

Книги похожие на "Фрагменты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Козаков - Фрагменты"

Отзывы читателей о книге "Фрагменты", комментарии и мнения людей о произведении.