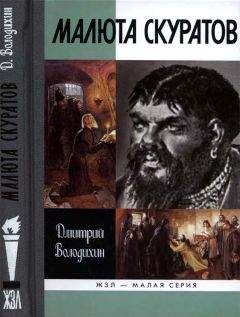

Дмитрий Володихин - Малюта Скуратов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Малюта Скуратов"

Описание и краткое содержание "Малюта Скуратов" читать бесплатно онлайн.

Едва ли найдется в русской средневековой истории фигура более отталкивающая и, казалось бы, менее подходящая для книжной серии «Жизнь замечательных людей», нежели Малюта Скуратов, в документах именуемый Григорием Лукьяновичем Скуратовым-Бельским. Самый известный из опричников Ивана Грозного, он и прославился-то исключительно своим палачеством, да еще верностью своему государю, по единому слову которого готов был растерзать любого, на кого тот укажет. Изувер, душегуб, мучитель — ни один из этих эпитетов не кажется чрезмерным, когда речь идет о нем. Число его жертв исчисляется сотнями, хотя для того, чтобы оставить столь черный след в истории, достаточно было бы и одной — святителя Филиппа, митрополита Московского, собственноручно задушенного им в келье Тверского Отроча монастыря. И тем не менее его биография неизменно притягивает к себе внимание — и не одних только любителей истории, но и любителей «жареного», падких до исторических сенсаций или ищущих в нашем прошлом подтверждений собственных домыслов о якобы извечной тяге русского народа к кнуту и дыбе. Так каким же был Малюта в действительности? Что достоверно известно о нем? И какие уроки можно извлечь, знакомясь с его биографией? Об этом рассказывает автор книги, историк Дмитрий Михайлович Володихин, скрупулезно изучивший все сохранившиеся свидетельства как о самом Скуратове-Бельском, так и о России его времени.

Судьба Малюты Скуратова получила необычное продолжение через много столетий после его кончины.

Григорий Лукьянович — весьма крупная фигура в русской истории XVI столетия. Одно поколение потомков проклинало его, другое, поддавшись очарованию официальной идеологии, принималось искать в нем чуть ли не паладина справедливости. В любом случае, интерес к его персоне был и остается исключительно высоким.

Поэтому в среде знатоков московской старины, столичных экскурсоводов, журналистов и публицистов время от времени вспыхивают разговоры о некой «усадьбе Малюты», «доме Малюты» или «Малютиных палатах» на территории российской столицы.

Порой о существовании «Малютиных палат» говорят и пишут с необыкновенной уверенностью, хотя источники не дают на этот счет сколько-нибудь вразумительных сведений. Указывают разные «адреса» — то приблизительно, то с удивительной точностью.

Среди всех этих версий, построенных, большей частью, на основе чистого вымысла, одна заслуживает более серьезного внимания. В наиболее полной форме она высказана Еленой Лебедевой, известным историком московской церковной старины. Рассказывая о храме Святого Антипы Пергамского на Колымажном дворе (Волхонка), Лебедева пишет: «Огромное количество приделов стало еще одной особенностью церкви. Первым был придел во имя св. Григория Декаполита, устроенный в южной апсиде и имевший собственную глухую главку. Его сооружение ученые и приписывают семье Скуратовых. По одной версии, его строил во имя небесного патрона сам Малюта Скуратов, имевший подле этого храма свой московский двор… Местонахождение усадьбы Малюты до сих пор вызывает множество научных споров. Молва приписывала ему владение дьяка Аверкия Кириллова на противоположном берегу Москвы-реки{43}. Другие ученые считают, что дом Скуратова как думного дворянина и особо приближенного к царю (в Александровской слободе он занимал должность “пономаря”) и вовсе мог находиться в Кремле, но это предположение{44}. В правление Ивана Грозного эта территория (от Пречистенской набережной до Большой Никитской улицы) была отдана в опричнину. И, вероятно, Малюта действительно получил здесь двор для жительства — на нынешней Волхонке близ храма Христа Спасителя. А его личные конюшни, по преданию, находились в районе Малого Власьевского переулка, что близ Пречистенки… В то время Антипьевская церковь здесь уже точно стояла… Достоверно известно, что в XVII веке к Антипьевской церкви с восточной стороны вплотную примыкала родовая усадьба Скуратовых, принадлежавшая потомкам брата Малюты, Ивана Скуратова. Антипьевская церковь служила их фамильной усыпальницей. Отсюда явилась другая версия — придел св. Григория Декаполита могли устроить и сами родственники Малюты уже после его гибели… До середины XVII века усадьба на Волхонке принадлежала потомкам брата Малюты, Ивана Скуратова, ставшего родоначальником этой ветви. Сам патриарх Филарет отпевал и погребал здесь в 1627 году его правнука, Дмитрия Федоровича Скуратова, служившего воеводой в Вязьме и Мценске. Его сын Петр, тоже воевода, оказался последним владельцем московской усадьбы, которая перешла от него во владение князя Михаила Михайловича Темкина-Ростовского, чье имя значилось в списках прихожан Антипьевского храма»[209].

Выдающийся историк Москвы П. В. Сытин как будто приводит фактическое основание для версии, согласно которой «Малютины палаты» стояли где-то в районе Волхонки: «Во времена Ивана Грозного по улице (Волхонка. —Д.В.) стояли дворы опричников. При сносе в Чертолье церквей Похвалы Богородицы и Всех Святых была найдена каменная плита с надписью, что под ней похоронен убитый в 1570 г. в Ливонской войне сподвижник Ивана Грозного Малюта Скуратов. Это служит доказательством того, что двор последнего находился в Чертолье, так как до XVIII в. хоронили умерших в приходских церквах и кладбищах при них, в приходе которых стояли дворы покойников»[210]. К сожалению, историк не называет источник своих сведений о каменной плите. Откуда он мог взять информацию про Малютино надгробие?

По всей видимости, Сытин не совсем точно пересказывает анонимную заметку с первой полосы газеты «Вечерняя Москва» от 23 сентября 1932 года. Там сказано: «За последние дни при рытье котлована для фундамента Дворца Советов сделано несколько чрезвычайно интересных находок. Вчера, например, обнаружили склеп Малюты Скуратова, любимого опричника Ивана Грозного. Склеп нашли на глубине 5–6 метров под зданием бывшей церкви, стоящей на берегу Москвы-реки, невдалеке от бывшего памятника Александру III (церквушка эта уже снесена). О том, что здесь похоронен именно Малюта Скуратов, говорит то обстоятельство, что при разборе бывшей церкви над тем самым местом, где сейчас обнаружен склеп, была найдена плита с надписью: “Здесь погребен Малюта Скуратов, 1573 г.” (год смерти Малюты)… Раскопки продолжаются. Все интересные для истории Москвы предметы будут переданы в Исторический музей».

Сколь достоверна эта информация? Вопрос непростой…

Указ, которым вводилась опричнина, с большой точностью очерчивает территорию нового царского «удела». Это относится и к городам и областям, взятым в опричнину по всей стране, и к опричному сектору в самой Москве: «…На двор же свой и своей царице великой княгине двор повеле место чистити, где были хоромы царицы и великой княгини, позади Рожества Пречистые и Лазаря Святаго, и погребы и ледники и поварни все и по Курятные ворота; такоже и княже Володимерова двора Ондреевича место принял и митрополича места. Повеле же и на посаде улицы взяти в опришнину от Москвы реки: Чертольскую улицу и з Семчинским сельцом и до всполия, да Арбацкую улицу по обе стороны и с Сивцевым Врагом и до Дорогомиловского всполия, да до Никицкой улицы половину улицы, от города едучи левою стороною и до всполия, опричь Новинского монастыря и Савинского монастыря слобод и опричь Дорогомиловские слободы, и до Нового Девича монастыря и Алексеевского монастыря слободы. А слободам быти в опришнине: Ильинской, под Сосенками, Воронцовской, Лыщиковской. И некоторые улицы и слободы поймал государь в опришнину, и в нех улицах велел быти бояром и дворяном и всяким приказным людям, которых государь поимал в опришнину. А которым в опришнине быти не велел, и тех ис всех улиц велел перевести в ыные улицы на посад…»[211]

Опричная резиденция Ивана IV просуществовала в Москве до мая 1571 года, когда она погибла в огромном московском пожаре. Возможно, ее восстановили хотя бы частично: царь недолго жил там и в середине 1570-х[212].

Для постройки Опричного двора — главной политической резиденции государева «удела» — было снесено множество зданий на Неглинной, напротив Кремля. Московский опричный дворец располагался в том месте, где соединяются улицы Воздвиженка и Моховая; точно определил его положение дореволюционный историк И. Е. Забелин[213].

Все квадратное в плане пространство, отданное под постройку, было окружено высокой стеной с тремя воротами. На сажень она состояла из тесаного камня и еще на две сажени — из кирпича. Рядом с дворцом располагались, по всей видимости, казармы опричной стражи («особый лагерь» в не очень точном переводе по Шлихтингу). Видимо, общая численность московского опричного отряда, охранявшего царя, составляла 500 человек. Северные ворота играли роль «парадных». По свидетельству Генриха Штадена, они были окованы железными полосами и покрыты оловом. Сторожил их засов, закрепленный на двух мощных бревнах, глубоко врытых в землю. Украшением ворот служили два «резных разрисованных льва» (вместо глаз у них были вставлены зеркала), а также черный деревянный двуглавый орел с распростертыми крыльями, обращенный «в сторону земщины». На шпилях трех главных палат также красовались орлы, повернутые к земщине. Опричный дворец был надолго обеспечен всем необходимым, значительную часть его территории занимали хозяйственные постройки: поварни, погреба, хлебни и мыльни; «над погребами были сверху надстроены большие сараи с каменными подпорами из досок, прозрачно прорезанных в виде листвы…». Поскольку строительство производилось на сыром месте, двор пришлось засыпать песком «на локоть в вышину». Даже церковь поставили на сваях. Главная палата стояла напротив восточных ворот, в нее можно было войти по двум лестницам (крылечкам). Перед лестницами высился помост, «…подобный четырехугольному столу; на него всходил великий князь, чтобы сесть на коня или слезть с него. Эти лестницы поддерживались двумя столбами, на них покоилась крыша и стропила. Столбы и свод украшены были резьбой под листву. Переход шел кругом всех покоев и до стен. Этим переходом великий князь мог пройти сверху от покоев по стенам в церковь, которая стояла на восток перед двором, вне ограды…»[214].

Помимо московского Опричного двора в разное время строились иные царские резиденции: в Старице, Вологде, Новгороде. На территории Александровской слободы опричный дворец стали воздвигать, по всей видимости, одновременно или вскоре после московского[215]. Туда Иван Васильевич переехал из Москвы не ранее второй половины 1568 года и не позднее марта 1569 года. В московском дворце Иван IV провел относительно немного времени. Зато Александровская слобода, а позднее Старица на долгие годы становились настоящими «дублерами» русской столицы. Часть сооружений опричной поры сохранилась там до наших дней.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Малюта Скуратов"

Книги похожие на "Малюта Скуратов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Володихин - Малюта Скуратов"

Отзывы читателей о книге "Малюта Скуратов", комментарии и мнения людей о произведении.