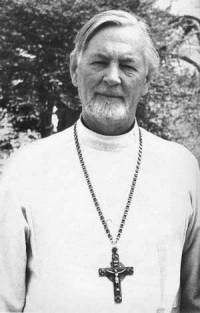

Протоиерей Александр Шмеман - Статьи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Статьи"

Описание и краткое содержание "Статьи" читать бесплатно онлайн.

Все это означает, конечно, да этого по–настоящему никто и не оспаривает, что единственным настоящим условием причащения Св. Тайн является членство в Церкви, и обратно, что членство в Церкви осуществляется и исполняется в причащении Таинству Церкви. Причащение даруется во оставление грехов и во исцеление души и тела и потому предполагает раскаяние, осознание человеком своего совершенного недостоинства и причастия как небесного дара, который никогда не может быть заслужен никем из земнородных. И вся суть установленного Св. Церковью приуготовления к причастию (правило ко св. Причащению) состоит, конечно, не в том, чтобы человек ощутил себя достойным и заслуживающим причастия, напротив, в том как раз, чтобы раскрылась ему бездна милосердия и любви Божией: верую, яко сие сотвориши… Перед трапезой Господней единственное достоинство причастника в том, что он понял и узрел бездну своего недостоинства. В этом состоит начало спасения.

Но потому–то так и важно понять, что превращение исповеди и таинства Покаяния в обязательное условие причащения не только противоречит Преданию, но его действительно искажает. Оно искажает учение о Церкви, создавая в нем две категории членов, из коих одна — миряне — в сущности отлучаются от Евхаристии, как самого содержания и исполнения своего членства, как его духовного источника. Не удивительно тогда, что члены Церкви, которых Апостол назвал согражданами святым и своими Богу превращаются именно в мирян, т. е. секуляризуются, и их членство в Церкви начинает измеряться деньгами (членские взносы) и правами… Искажается учение о таинстве Причащения, которое начинает восприниматься как таинство для немногих достойных и чистых, а не как Таинство Церкви: грешников, безмерной любовью Божией всегда претворяемых в Тело Христово. И искажается, наконец, само христианское понимание покаяния: превращается в некое формальное условие для причастия, и на деле все очевиднее заменяет собою настоящую подготовку к причащению, то подлинное внутреннее раскаяние, которым вдохновлены все молитвы перед причащением. После трехминутной исповеди и разрешительной молитвы человек чувствует себя вправе приступить к Чаше, достойным и даже безгрешным, т. е. чувствует, по существу, обратное тому, к чему ведет подлинное приготовление к причастию.

Как же могла возникнуть такая практика и претвориться в норму, защищаемую многими как истинно православное учение? Этому способствовало три фактора. Об одном из них мы уже говорили: это та теплохладность христианского общества в вере и благочестии, что привела постепенно к редкому, а затем и лишь к ежегодному причащению. Совершенно ясно, что человек, приступающий к Св. Чаше раз в год, должен действительно быть воссоединен с Церковью через проверку его жизни и совести в таинстве Покаяния. Вторым фактором следует признать влияние на церковное общество, в целом бесспорно, конечно, благотворное, монашества. В данном случае это монашеская практика духовного руководства, открытия помыслов, постоянной духовной проверки более опытным менее опытного. Только в монастырях это духовное руководство, эта постоянная исповедь совсем не обязательно была связана с таинством Покаяния. Духовный отец, старец, могли не быть, и на деле очень часто не были даже и священниками, ибо этот тип духовного руководства связан с духовным опытом, а не с таинством священства как таковым. В византийских монашеских типиконах XII–XIII веков монаху запрещается как приступать к Чаше, так и воздерживаться от нее самовольно без разрешения духовного отца, ибо исключать себя самовольно от причастия это поступать по своей воле. В женских монастырях та же власть присваивается игумении. Таким образом, мы имеем дело с исповедью не сакраментального типа, основанной на духовном опыте и постоянном регулярном руководстве. Эта исповедь оказала, однако, сильное влияние на развитие исповеди сакраментальной. В эпоху духовного упадка (глубину которого хорошо показывают постановления, например, т. н. Трулльского Собора, который сказался в первую очередь на белом духовенстве) монастыри оказались почти единственными центрами духовного окормления и руководства и для мирян. В Греции даже и сейчас исповедовать может не каждый священник, а только особо на это уполномоченный и поставленный архиереем. Для мирян, однако, эта исповедь — руководство и наставление в духовной жизни — совершенно естественно соединилась с сакраментальной. Но следует признать, что на такое духовное руководство, предполагающее большой личный духовный опыт, способен совсем не каждый приходской священник, и это очень часто при духовной неопытности; попытки все же осуществлять его приводят к подлинным духовным катастрофам. Так или иначе, но в церковном сознании таинство Покаяния соединилось с идеей духовного руководства, разрешения духовных трудностей и проблем, что в условиях нашей приходской жизни, наших массовых, на несколько вечеров Великого поста сосредоточенных и потому минутных исповедей, вряд ли осуществимо, и это ведет к полной номинализации исповеди и очень часто приносит больше вреда, чем пользы. Духовное руководство, особенно в наш век глубочайшей духовной искалеченности, необходимо; но чтобы быть подлинным, глубоким, полезным, оно должно быть отделено от исповеди сакраментальной, хотя, конечно, эта последняя и составляет его конечную цель.

Третьим же решающим фактором оказалось, конечно, влияние западного, схоластического и юридического понимания таинства. О западном пленении православного богословия писали и говорили много, но мало кто, мне кажется, понимает всю глубину и все значение тех, без всякого преувеличения, извращений, к которым привело это западное влияние в самой жизни Церкви, и прежде всего в понимании и восприятии таинств. В том, что касается таинства Покаяния, это особенно разительно. Глубочайшее извращение тут состоит в том, что вся тяжесть, весь смысл таинства был передвинут с раскаяния и покаяния на момент разрешения, понимаемого юридически. Западное, схоластическое богословие юридизировало понимание греха и соотносительно понимание его оставления. Это последнее выводится не из реальности и подлинности раскаяния и покаяния, а из власти священника. Если в исконном православном понимании таинства Покаяния священник есть свидетель раскаяния и поэтому свидетель совершившегося примирения с Церковью во Христе Иисусе Господе нашем, то латинский юридизм все ударение ставит на власти священника прощать. Отсюда и совершенно неслыханная, с православной точки зрения, но все более и более распространяющаяся практика давать разрешительную молитву без всякой исповеди. Изначальное в Церкви различие между грехами, отлучающими от Церкви (и потому требующими сакраментального воссоединения с Церковью) и греховностью (прегрешениями) к такому отлучению не приводящей, западная схоластика рационализировала в категориях, с одной стороны, т. н. смертных грехов и, с другой стороны, грехов обычных. Первая, лишая человека благодатного состояния, требует таинства Покаяния и разрешения, вторые только внутреннего покаяния. На православном Востоке, особенно же в России (под влиянием латинствующего богословия Петра Могилы и его последователей) теория эта обернулась простым и обязательным, и именно юридическим, сцеплением исповеди и причастия. И подлинно полным печальной иронии следует признать то, что это наиболее очевидное из всех заимствований от латинства так часто выдается у нас за православную норму, а всякая попытка пересмотреть его в свете подлинно православного учения о Церкви и о таинствах изобличается как плод западного, католического влияния.

5

Мне остается из всего сказанного сделать практические выводы. Выше я уже пытался объяснить, почему вопрос о таинствах, и прежде всего вопрос об участии мирян в евхаристической жизни, представляется мне вопросом краеугольным для нашей Церкви, от которого зависит ее духовное будущее, ее подлинный а не внешний рост. Выводы эти поэтому должны сочетать верность подлинному Преданию Церкви с пастырской заботой об исполнении Предания в наших бесконечно трудных, бесконечно отличных от прошлого условиях жизни.

Вопрос, мне кажется, можно сформулировать так: как сочетать поощрение более частого и регулярного участия мирян в таинстве Евхаристии как средоточии христианской жизни, как таинстве собрания и единства, как подлинно Таинстве Церкви с заботой о достойном к этому таинству приготовлении, о том, чтобы не превратилось это участие в такой же обычай, каким было до сего времени непричащение? Ответ на этот вопрос сводится, по моему разумению, к следующим основным положениям:

1. Прежде всего, если желание и практику более частого, в пределе регулярного, причащения мирян следует всячески поощрять, то совершенно очевидно, что было бы духовно неправильно и бесконечно вредно ее каким бы то ни было образом насильственно навязывать. Не может и не должно оно стать ни духовной модой, ни плодом поверхностного увлечения, ни результатом какого бы ни было давления. Поэтому для причащающихся редко (даже раз в месяц), а таких, конечно, долго еще будет большинство в Церкви, нужно во всей силе сохранить как норму необходимость исповеди перед св. причастием.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Статьи"

Книги похожие на "Статьи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Протоиерей Александр Шмеман - Статьи"

Отзывы читателей о книге "Статьи", комментарии и мнения людей о произведении.