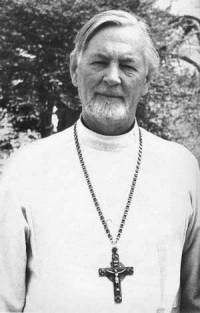

Протоиерей Александр Шмеман - Статьи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Статьи"

Описание и краткое содержание "Статьи" читать бесплатно онлайн.

Благодаря Его человечеству мы поднимаемся до небес, а по Божеству Его Бог приходит к нам. Теперь все это совершено. Приняв Тело и Кровь Христовы, увидев Свет Истины и став причастниками Святого Духа, мы действительно Его люди и Его достояние. Священнику у Престола больше нечего делать, потому что Церковь сама стала Престолом Бога и Ковчегом Его Славы. Поэтому священник присоединяется к народу и ведет его как пастырь и учитель обратно в мир для исполнения христианской миссии.

Когда мы готовы с миром изыти, то есть во Христе и со Христом, мы просим в последней молитве о том, чтобы сохранилась полнота Церкви, чтобы Евхаристия, принесенная нами и которой мы причащались и которая снова явила полноту Христова присутствия и жизни в Церкви, была соблюдена и сохранена неповрежденной до тех пор, пока мы вместе вновь не придем как Церковь и в послушании Господу Церкви вновь не начнем восхождения в Его Царство, которое достигнет Своего свершения в Пришествии Христа во Славе.

Нет лучшего заключения для этого краткого изучения Божественной литургии, чем молитва св. Василия Великого, читаемая священником при потреблении Св. Даров: «Исполнися и совершися, елико по нашей силе, Христе, Боже наш, Твоего смотрения таинство; имеет бо смерти Твоея память, видехом Воскресения Твоего образ, наполнихомся безконечныя Твоея пищи, еяже и в будущем веце сподобитися благоволи, благодатию безначального Твоего Отца, и Святаго, и Благаго, и Животворящего Твоего Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

И когда мы выходим из церкви и вновь вступаем в нашу повседневную жизнь, Евхаристия остается с нами как наша тайная радость и уверенность, источник вдохновения и возрастания, победы, преодолевающей зло, Присутствие, которое делает всю нашу жизнь жизнью во Христе.

Православный мир: прошлое и настоящее

1

НЕСМОТРЯ на экуменические контакты христианского Востока и христианского Запада, насчитывающие уже более полувека, несмотря на официально признанный их «диалог», я склонен думать, что западным христианам по–прежнему очень трудно понять Православие — не столько догматические определения и учение Восточной Церкви, сколько то основное миропонимание и тот опыт, что стоят за ними, образуя их живой, «экзистенциальный» контекст. То же самое, безусловно, можно сказать и об отношении православных христиан к западному опыту, но с одной существенной оговоркой. В то время как «Запад» — если понимать под этим термином некие интеллектуальные категории, определенный этнический и культурный склад — так или иначе стал универсальным понятием, опыт христианского «Востока» отнюдь не является бесспорным достоянием западной цивилизации и до сих пор остается в глазах западного человека чем–то чуждым и весьма экзотическим. Эта неспособность Запада постичь что бы то ни было «православное», не сводя его к своим, т. е. западным, категориям, не выражая его в своих понятиях и (что бывает всего чаще) не искажая его внутреннего смысла, является для нас, православных христиан, одним из самых болезненных аспектов экуменических встреч.

Я начал с этого печального наблюдения не только потому, что искренность и открытость являются непременным условием всякого настоящего экуменического диалога, но и в силу того, что это главное наше затруднение нигде не выступает так отчетливо, как при обсуждении самых жгучих проблем взаимоотношений Церкви и мира, Церкви и государства, Церкви и общества. Ведь и среди православных многие усвоили типично западную дихотомию «веры и благочестия» и «практической жизни и деятельности» — в наивном убеждении, что все спорные моменты экуменизма лежат в догматической плоскости, тогда как область «жизни» или «практического» христианства не сулит ему никаких затруднений. Уверенный в глубокой ошибочности и поверхностности этого взгляда, я тем не менее хорошо понимаю, как трудно объяснить, почему недавние заявления по этим вопросам и Второго Ватиканского Собора, и ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Упсале, и богословов «секулярного христианства», несмотря на всю их несхожесть и некоторые вполне приемлемые для нас суждения, в целом принадлежат ориентации, которая глубоко чужда православному сознанию и едва ли имеет что–нибудь общее с православным опытом.

Наше затруднение усугубляется еще одним обстоятельством, в котором западный христианин склонен видеть дополнительный признак несостоятельности Православия. Он может спросить, и, пожалуй, не без оснований: «А следует ли считать случайностью, что 90% православных христиан в настоящее время живут в тоталитарных и непримиримо атеистических обществах? Не проявляется ли здесь некая ущербность православного мироотношения? И можно ли в таком случае говорить о каком бы то ни было вкладе Православия в напряженные поиски новых (или обновленных) форм христианского действия и вовлеченности в мир?»

Объяснить православный опыт, равно как и дать ответ на все эти вопросы, нелегко. И все же такой ответ необходим — и не ради «апологии» Православия, а потому, что в нем может раскрыться иная перспектива, иной ряд ценностей, которые, надо думать, все еще имеют некоторое касательство к проблемам, волнующим всех современных христиан. Именно сейчас, когда кризис всех христианских «устоев» достиг небывалого масштаба, а преодоление его требует поистине титанических усилий, в том числе переосмысления и переоценки многих, вчера еще бесспорных, суждений, православное видение мира и государства (равно как и восприятие их Православной Церковью) могло бы оказаться плодотворным.

ВСЕ ИСТОРИКИ, вероятно, согласятся с тем, что долгая и чаще трагическая, чем идиллическая, история взаимоотношений Церкви и государства имела три основных этапа: открытый и острый конфликт вначале, затем примирение, переросшее в органический союз Церкви и христианского государства, и, наконец, — уже в нашу, «послехристианскую» эпоху — разрыв, который привел либо к более или менее мирному и легальному взаиморазмежеванию, либо к новой серии кофликтов. И хотя эти этапы в основных чертах оказались общими и для Востока и для Запада, их оценки здесь и там, равно как и испробованные (и в прошлом, и в настоящем) пути, без сомнения, глубоко различны. Вот почему нашей первой задачей будет краткая характеристика восточного опыта — в той мере, в какой он отличен от западного.

О конфликте ранней Церкви и Римской империи написано столько, что вряд ли есть нужда в подробном пересказе событий. И все же один аспект этой темы, связанный не с фактами, а с их интерпретацией, настоятельно требует нашего внимания, ибо от него в конечном счете зависит понимание всей истории и самых основ взаимоотношения Церкви и внешнего мира. «Неприятие» Империи первыми христианами нередко связывалось с их эсхатологическим мировоззрением, с ожиданием близкого пришествия. Согласно этому мнению, именно православная эсхатология сформировала мироотрицающий облик Церкви, удерживая ее от всякого участия и активного действия в мире. И наоборот, последующее примирение с миром, государством, обществом и культурой и новое позитивное отношение к ним безоговорочно приписываются радикальному перевороту, настоящему резкому изменению в христианском мировоззрении, постепенному его освобождению от эсхатологической одержимости ранней эпохи.

На мой взгляд, это мнение неверно по двум причинам. Неверно, во–первых, отождествление раннехристианской эсхатологии с обычным «мироотрицанием» и, во–вторых, утверждение, что эсхатология эта должна быть отброшена (что фактически произошло) или по крайней мере радикально преобразована в «позитивное» христианское отношение к миру и его важнейшим элементам — государству, культуре и т. п. Камень преткновения здесь само понятие эсхатологии — столь же популярное, сколь и превратно толкуемое. На мой взгляд, в современом богословии нет области более запутанной, чем область эсхатологии. Это объясняется — хотя и не оправдывается — тем, что христианское богословие с течением времени утратило свое эсхатологическое измерение. Разумеется, все школьные руководства по богословию всегда включали в себя главу (или на худой конец приложение),которую мы условно назовем «О последних временах» , содержащую всевозможную информацию о конце света и о том, что за ним последует. Чего там нельзя найти — это эсхатологии в качестве особого измерения и, так сказать, коэффициента всего богословствования в целом, который определяет христианскую веру как ее постоянный живой стимул и движущая сила. И вот, когда сперва историки, а затем и богословы заново открыли для себя громадную роль эсхатологии в мировоззрении первых христиан, они либо отбросили ее как всецело «минувшее», как некий преходящий феноменологический признак древней Церкви, не имеющий никакого значения для нашего «научного» богословия, либо принялись перетолковывать и «транспонировать» ее согласно своему пониманию современных «нужд». Отсюда и парадокс нынешней ситуации: все как будто признают громадную важность эсхатологии — и для древности, и для нашего времени, — но никак не могут согласиться относительно того, чем она была для Церкви в прошлом и чем должна быть сегодня.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Статьи"

Книги похожие на "Статьи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Протоиерей Александр Шмеман - Статьи"

Отзывы читателей о книге "Статьи", комментарии и мнения людей о произведении.