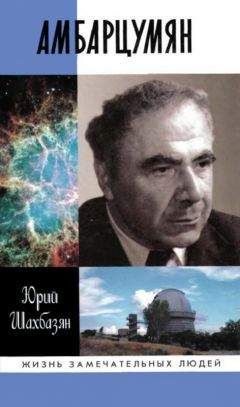

Юрий Шахбазян - Амбарцумян

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Амбарцумян"

Описание и краткое содержание "Амбарцумян" читать бесплатно онлайн.

Астрофизик Виктор Амазаспович Амбарцумян (1908–1996) относится к числу тех выдающихся умов, кому оказалось под силу изменить мировоззрение человечества. Его научные концепции совершили революцию в астрономии XX века и признаны учеными всей планеты. Он — основоположник отечественной теоретической астрофизики и национальный герой Армении.

Автор — член Международного астрономического союза, кандидат физико-математических наук Юрий Левонович Шахбазян, долго проработавший в Пулковской астрономической и Бюраканской астрофизической обсерваториях и тесно общавшийся с Амбарцумяном, сделал попытку вникнуть в уникальный творческий мир ученого и, по мере возможности, доступно рассказать о жизни и научных достижениях Амбарцумяна и его научной школы.

Большое место в докладах было уделено рассмотрению теоретических механизмов ускорения космических лучей. В частности, многие докладчики предлагали различные варианты усовершенствования и уточнения теории ускорения частиц Энрико Ферми.

И. С. Шкловский напомнил участникам, что «…радиоастрономия внесла существенные изменения в то тяжёлое положение, в котором была наука о природе и происхождении космических лучей. Радиоастрономия сделала космические релятивистские частицы наблюдаемыми». То есть радиоастрономы по анализу радиоспектра могут выделить области генерации космических лучей. Далее он и другие участники совещания приводят соображения, что источниками космических лучей являются, по крайней мере, сверхновые звёзды.

Четвёртое совещание: нестационарные звёздыИнтерес к космогонии нестационарных объектов был очень высок, и созрела необходимость широкого обмена мнениями о результатах астрофизических исследований переменных, новых и сверхновых звёзд — исследований разнообразных нестационарных процессов.

Совещание состоялось в октябре 1954 года. Было сделано большое количество интересных докладов по физике новых, сверхновых и иррегулярно переменных звёзд. Особенно интересны были доклады Мустеля, Копылова, Соболева, Шкловского, Седова, Масевич, Петухова, Воронцова-Вельяминова, Минина, Шайна, Горбацкого, Крата, Кукаркина, Паренаго, Домбровского, Амбарцумяна.

Амбарцумян чувствовал себя на конференции по анализу переменных объектов как рыба в воде. Путеводной звездой в исследованиях Амбарцумяна являлся поиск новых, уникальных физических процессов и явлений во Вселенной среди именно нестационарных объектов. Он непрерывно думал о неспокойных объектах и благодаря удивительной памяти не только помнил о многочисленных разнообразных нестационарных звёздах, но и неожиданным образом мог сопоставлять в уме их бесчисленные спектроскопические, фотометрические, морфологические, кинематические и динамические характеристики. Амбарцумян редко повторно обращался к научным статьям и умел виртуозно анализировать различные объекты и сравнивать их в уме. Он часто интуитивно опережал возможность или безнадёжность строгого математического описания того или иного физического явления.

Взрывные переменные звёзды, новые, сверхновые, увеличивающие интенсивность своего блеска до миллиардов раз, составили главный костяк дискуссии на совещании.

В исследовании новых звёзд большой интерес вызвали попытки объяснения механизма вспышек, причём вспышек повторяющихся. Естественно, отправным моментом здесь явился вопрос, чем новые звёзды, как неустойчивые объекты, отличаются от звёзд не вспыхивающих. Например, по светимости, спектру, размерам и распределению в Галактике новые близки к ядрам планетарных туманностей. Но есть и существенная разница между ними — выброшенные оболочки планетарных туманностей расширяются крайне медленно, тогда как оболочки, выброшенные новыми звёздами, расширяются быстрее. Конечно, космогоническую проблему природы новых звёзд нельзя решить, если направить усилия только на изучение физических процессов во время вспышки. Не менее важно знать, как живёт звезда между вспышками. Подробное изучение спектров на разных этапах вспышки новой звезды выполнил Мустель и пришёл сразу к двум гипотезам. Первая сводилась к разным поведенческим манипуляциям выброшенной оболочки, а вторая — к расширению и убыванию фотосферы звезды вместе со звездой. Теоретические расчёты, сделанные В. В. Соболевым, в общем, согласовывались с результатами наблюдения. Однако анализ кривой блеска пока не мог привести к однозначному выводу, какая из рассматриваемых гипотез описывает расширение новой. Во всех случаях, к сожалению, речь не шла о раскрытии первопричины вспышки новой, а рассматривался процесс после совершившегося взрыва.

Оценка величины выбрасываемой массы при вспышке новой очень важна и была получена многими астрофизиками. Тут первыми были В. А. Амбарцумян и Н. А. Козырев, которые в 1933 году рассчитали массу выброшенной оболочки новой. Неожиданно она оказалась весьма малой, примерно в сто тысяч раз меньше массы Солнца. Вопрос об оценке массы, теряемой новой звездой во время вспышки, очень сложен, так как должны быть определены как масса главной оболочки сразу же после максимума блеска, так и масса, которая выбрасывается в форме непрерывного истечения после максимума блеска. Такую работу после Амбарцумяна и Козырева проделали И. М. Копылов, Э. Р. Мустель и Ш. Г. Горделадзе в СССР и Гапошкины[170] в Гарварде. Любопытно, что разные методы расчёта дали почти одинаковый результат.

И. М. Копылов привёл распределение новых звёзд в соседней галактике М31 (туманность в Андромеде). Они оказались сконцентрированными в основном в центральной части галактики. Он обратил внимание на ту особенность вспышек новых, что «чем меньше светимость звезды, тем медленнее последующее падение блеска». Он также показал, что пространственное распределение планетарных туманностей и новых в галактике практически одинаково. Однако в галактике появляется одна планетарная туманность за два года, а за это время здесь же вспыхивает не менее ста новых звёзд. Приводились веские доводы в пользу того, что взрывные переменные являются наиболее молодыми звёздами.

И. С. Шкловский привёл убедительные данные, свидетельствующие о том, что остатки сверхновых являются сильными источниками радиоизлучения, но не подтвердил наличие радиоизлучения от центральных областей и ядер галактик.

Несколько умозрительных схем взрыва новых звёзд предложили в своём докладе Л. Э. Гуревич и А. И. Лебединский. Причину возникновения взрыва новых они видели в нарастании энергии ядерных источников, расположенных в центральной области звезды, в которой сосредоточена её основная масса. Они считали, что взрыв происходит вследствие того, что тепловыделение при ядерных реакциях растёт с температурой гораздо быстрее, чем теплоотдача из области периферических источников энергии наружу, и при медленном разогреве может быть достигнута такая критическая температура, выше которой тепловыделение протекает быстрее, чем теплоотдача. С этого момента квазистационарное состояние становится невозможным, и начинается сравнительно быстрый рост температуры на внутренней границе области периферических источников энергии. Кроме этой схемы, они рассмотрели и другую возможность достаточно быстрого постепенного повышения температуры звезды. На такую возможность указал ещё в 1942 году Чандрасекар. После «выгорания» водорода в центральной части звезды в ней образуется постепенно растущая изотермическая область. Эта область при достижении определённых критических размеров нарушает стационарное состояние звезды. Нестационарность возникает, когда имеет место разность масс безводородной и содержащей водород частей звезды. Далее Чандрасекар предполагал, что происходит гравитационное сжатие, коллапс звезды с последующим её взрывом. Оценки этой модели были даны нами в предыдущих главах.

Всякий выброс материи из звёзд является признаком её нестационарности. Такому важному вопросу, как образование туманности, диффузной материи, вследствие выброса её из звёзд, посвятил свой доклад академик Г. А. Шайн. В конце 1940-х годов Фесенковым, Масевич, О. Струве и Кратом было показано, что эволюция звёзд главной последовательности сопровождается значительной потерей массы путём выброса или истечения материи из звезды (до 95 процентов первоначальной массы). Замечено также, что звёзды классов О-В и нестационарные звёзды WR окружены газовыми оболочками и кольцами. Шайн пытался выяснить, какой именно, случайный или генетический, характер носит связь звезды и туманности, то есть, могло ли быть так, что туманность образовалась независимо от звезды. Шайн и Газе в 1953 году утверждали, что около 50 процентов всех звёзд WR и О ассоциируются с туманностями, и потому в генетической связи между этими звёздами и туманностями не приходится сомневаться.

Но есть удивительный факт в ассоциации в Персее, где на участке около сорока квадратных градусов не обнаруживается заметных туманностей, хотя здесь сконцентрировано свыше ста (!) горячих звёзд высокой светимости. По этому поводу Шайн говорит: «Если даже представить, что образование туманности связано с какой-то особой фазой в развитии звёзд, то невероятно, что эта фаза имеет место сразу для сотен белых сверхгигантов».

В. Г. Горбацкий[171] считал установленным, что из звёзд класса Be происходит выбрасывание вещества, приводящее к образованию вокруг них оболочек, которые в свою очередь излучают непрерывный спектр. Он обращал внимание на нерегулярность выбрасывания вещества. Временами даже выброс прекращается. Отсюда делается вывод, что выброс не есть следствие лишь быстрого вращения звезды, так как скорость вращения не может существенно изменяться за короткое время. Что же происходит со звездой типа Be? Для обнаружения переменности излучения звезды В. Г. Горбацкий предложил метод, основанный на особенностях спектра поглощения ионизованной оболочки. Такой метод даёт возможность описать дальнейшую судьбу оболочки. После того как процесс ионизации оболочки заканчивается, она подвергается давлению излучения La (лаймановской серии), причём давление на внешние слои оболочки гораздо меньше, чем на внутренние. Это приводит к увеличению линейной толщины оболочки, её расширению и, естественно, к её постепенному рассеянию.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Амбарцумян"

Книги похожие на "Амбарцумян" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Шахбазян - Амбарцумян"

Отзывы читателей о книге "Амбарцумян", комментарии и мнения людей о произведении.