Вера Андреева - Эхо прошедшего

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эхо прошедшего"

Описание и краткое содержание "Эхо прошедшего" читать бесплатно онлайн.

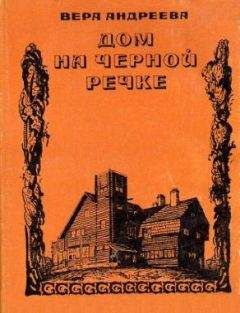

Роман «Эхо прошедшего» Веры Андреевой, дочери известного русского писателя Леонида Андреева, 115-летний юбилей со дня рождения которого отмечается в этом году, является продолжением книги «Дом на Черной речке».

Вера Леонидовна была знакома со многими замечательными людьми: Мариной Цветаевой, Константином Бальмонтом, Сашей Черным, Александром Вертинским. Рассказам о встречах с ними, а также о скитаниях вдали от родины, которые пришлись на детство и юность писательницы, посвящена эта книга.

Как деревянный истукан, я выхожу вместе со всеми из трактира — как приятен этот свежий воздух, пахнущий немного березовыми клейкими почками, немного прошлогодними прелыми листьями, он полон весенними обещаниями: томительное ожидание счастья, робкие надежды…

Я останавливаюсь под молоденькими топольками короткой аллейки, косо освещенной светом, льющимся из окон трактира, — такие самые сердцевидные листочки были и на нашей аллейке, которая вела от флигеля к воротам нашего сада на Черной речке. Здесь все другое, да я и не думаю о чернореченских тополях — просто так мелькнуло что-то, как молния, и погасло… Я стою под этими деревьями, безжизненно опустив руки вдоль тела, не в силах двинуться, чтобы догнать остальных. Воля, немного отставший от основной группы, оглядывается и вдруг решительно подходит ко мне.

— Мы же с тобой не похристосовались, — говорит он шепотом, он крепко обнимает меня, прижимает к себе и три раза целует не тем традиционным поцелуем, а самым крепким, самым горячим поцелуем в губы.

Три поцелуя, они слились в один — долгий, долгий. Я чувствовала, словно жизнь, со всеми ее радостями, счастьем и красотой, уходила от меня, просочилась, как вода, в сухой песок и стало темно в душе моей, как будто бы опустел концертный зал и медленно погасла большая люстра на высоком лепном потолке. Рассыпались в прах фантастические постройки моего воображаемого будущего, — рушились беззвучно воздушные замки, а на их месте начинала незаметно пускать ростки серая, пыльная трава забвения, — всем существом я поняла, что Волин поцелуй был собственно прощальным поцелуем, которым он как бы расставался со мной, прощался с нашей общей мечтой и просил у меня прощения.

Я еду в Париж! Опять Вильсоновский вокзал, знакомый до того, что, наверное, я с успехом могла бы сидеть в справочном окошке и разъяснять путешественникам, когда и с какой платформы пойдет скорый поезд в Вену, в Рим и… в Париж. Вот он стоит у платформы, у него длинные пульмановские вагоны, с занавесочками на опускающихся окнах, в которых видно, как пассажиры закидывают свои баулы, чемоданы, несессеры и шляпы на веревочные сетки полок, снимают пальто и плащи, вешают их на крючок у окна и со вздохом облегчения — как же, ничего не забыто, на поезд не опаздали, ничего не потеряли! — высовываются из окон, — приунывшие было провожающие, надолго потерявшие своих дорогих из виду, оживляются несколько театрально и лихорадочно придумывают хоть какой-нибудь завалящий сюжетик для разговора, но, кроме разных междометий и стереотипных, набивших оскомину наставлений, предупреждений, напоминаний, вроде таких, как: «Пишите! Телеграфируйте приезд! Не забудь — курица в сумке! Котлеты поскорее съешьте!» — ничего придумать не могут. Пассажиры только кивают головами и украдкой смотрят на часы — знакомое состояние отъезда, когда одна половина существа уже отделилась и живет своей обособленной жизнью, не похожей ни на покидаемую, ни тем более на будущую, — там, куда едешь. Совершенно особенное состояние, как бы вне времени и пространства, когда вдруг больше не надо спешить, что особенно странно после сумятицы сборов. Не надо больше сожалеть о покинутых близких, и не дай бог жалеть о том, что не было сказано таких-то и таких-то слов, — сказанное на прощание слово будет долго звучать в ушах сквозь шум и покачивание вагона, и кто знает, не нахлынут ли в душу поздние сожаления о том, кого покидаешь так бездумно, о том, без кого не жизнь тебе будет и там, в том прекрасном далеке, куда ты от него убегаешь…

Несмотря на скромный вид, я чувствую себя опытной путешественницей — еще бы, ведь не в первый же раз я залезаю с независимым видом в пульман, правда, не в голубой спальный вагон первого класса и даже не в мягкий, а в вагон третьего класса с жесткими деревянными диванчиками. Проводник не провожает меня на место, и вообще ни одна душа не интересуется, есть ли у меня действительно билет до Парижа, есть ли у меня паспорт с французской визой и транзитной немецкой, за которыми мне пришлось идти во французское консульство.

Через несколько дней я совсем акклиматизировалась в Париже. Стояла страшная жара, в Клямаре было пыльно и душно, делать было нечего, мы слонялись совершенно разбитые, хотя здоровье у всех было отменное, — мы могли бы ворочать камни, как говорила тетя Наташа, но куда приложить свои усилия? Мы отправлялись в Клямарский лес играть в волейбол. С нами часто ходили, говорили и дети тех эмигрантов, о жизни которых мы имели весьма слабое представление, вернее, мы вовсе с ними не встречались, никогда ни о чем не дискутировали, мы относились к ним с легким пренебрежением, со смесью жалости к их неустроенности и потрепанности, к их совершенно неинтересным на наш взгляд проблемам, каким-то ненавистническим отношением их к России, всему, что в ней делалось. А что именно делалось, было никому не известно, просачивались только неясные слухи о том, что там нищенски живет народ «под пятой большевиков», что, по сведениям «Последних новостей», там «гниют овощи», «ржавеют паровозы» и вообще полная разруха и сумятица. Еще больше изощрялась газета «Возрождение», которую мы презрительно называли «Вырождением», — по ней выходило, что «большевистский режим остро ненавидим русским народом и что он вот-вот развалится, в чем было бы недурно помочь, организуя всякие общества и объединения».

И сколько же было этих обществ! И «Общество бывших авиаторов» и «Бывших галлиполийцев», не говоря уже о бесчисленных казачьих организациях, — все это было унылое, нищенское, в столовых этих обществ всегда пахло капустой и вареной свеклой из борща, приготовленного из французских продуктов «бывшими» поварами разных бывших князей и графов, в то время как их бывшие хозяева служили таксистами на парижских улицах. От самого этого слова «бывшие» веяло такой унылой затхлостью, безнадежностью, беспомощным нищенским фанатизмом, и я не удивлялась, что наша мама с отвращением сторонилась всей этой жизни.

Тем не менее нам нисколько не мешало общество христианского движения молодежи, — мы усердно посещали их танцевальные вечера, «балы», как их называли. Саввка называл это общество «христианским телодвижением», — в самом деле, кроме танцев, мы не посещали ни одно мероприятие «этого общества».

На маленькой улочке имени какого-то доктора — не помню фамилии — эта улочка в некотором отдалении пересекала под прямым углом нашу Маргерит Ренодэн, — жил наш брат Вадим со своей женой и ее родными. Родоначальница семейства Ольга Елисеевна Чернова была разведенной женой известного эсэра, — он жил где-то в Чехословакии в это время, и, собственно, одна ее младшая дочь Ариадна была его дочерью, другие две сестры — близнецы Оля и Наташа — носили фамилию Колбасины, так как первым браком Ольга Елисеевна была Колбасина (отдаленные родственники Тургенева). «Ничего себе фамилия», — потешались мы, не питая никакого уважения к родственникам Тургенева с такой неэстетичной фамилией. «Ты представляешь себе, — особенно изощрялся Саввка, — что меня звали бы Савва Колбасин, — кошмар!»

Жили они все на этой тихой улочке в маленьком двухэтажном особнячке с садиком — там все были такие дома с садиками. Придешь туда, бывало, и кто-то открывает дверь.

— Здравствуйте, Оля, — говоришь.

— Я не Оля, я Наташа… — отвечает изящное создание с большими глазами, обрамленными прямыми ресницами, с большим ртом, — не очень красивая, по нашему мнению, но красавица — по мнению Вадима, — молодая женщина, сестра-близнец его жены Оли. То же самое лицо, те же манеры, тот же голос. Только когда поставишь их рядом, замечаешь некоторую разницу. («Нет счастливее меня в подсолнечном мире». «Подсолнечном» зачеркнуто, сверху написано — «подлунном!». — Так писал нам Вадим о своей женитьбе, когда мы жили еще в Риме.)

Мы, конечно, поражались, как это Вадим живет в этом родственном коллективе, — и не ссорятся они никогда! И жен никогда не путают? — непонятно! Но наша мама часто отправлялась «к родичам», как мы говорили, на своем велосипеде. Она никогда не делала никаких нелестных замечаний об этом многочисленном семействе, скорее, наоборот, отмечала эрудицию и ум своей приятельницы Ольги Елисеевны и могла часами с ней беседовать на разные темы. Мы таких тесных контактов с семейством Вадима не имели. Нас отталкивало, меня в особенности, несколько пренебрежительное отношение ко мне — или мне так казалось? — я еще недоросла, чего-то недопонимаю, не знаю, путаю, в то время как они все читали, все знают, их ничем не удивишь. И потом, я никак не могла взять в толк, что уж такого хорошего в стихах Вадима — тонких, изящных, но каких-то таких чуждых, непонятных даже, — которыми, ясно, восхищалась вся женская часть семейства, шурины Вадима тоже писали стихи… еще менее понятные. Вообще в их доме часто бывали разные молодые поэты — помню Поплавского, мрачного дядю в черных очках, эти черные очки мы дружно ненавидели, ведь за темными стеклами совершенно не видно глаз собеседника: смотрит ли он на вас или на котлету на своей тарелке?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эхо прошедшего"

Книги похожие на "Эхо прошедшего" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вера Андреева - Эхо прошедшего"

Отзывы читателей о книге "Эхо прошедшего", комментарии и мнения людей о произведении.