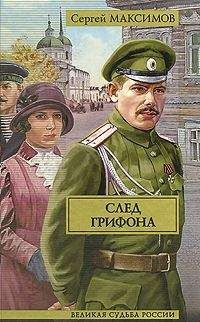

Сергей Максимов - Цепь грифона

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Цепь грифона"

Описание и краткое содержание "Цепь грифона" читать бесплатно онлайн.

Сергей Максимов – писатель, поэт, режиссер, преподаватель Томского государственного университета. Член Союза писателей России, многократный лауреат фестивалей авторской песни.

История жизни офицера русской императорской армии, одного из генералов нашей Победы, хранителя тайны «золота Колчака».

Честь, верность долгу, преданность и любовь вопреки жестоким обстоятельствам и тяжким испытаниям. Смертельное противостояние «красных» и «белых», страшные годы репрессий, операции советской разведки, фронт и тыл.

Яркие, живые и запоминающиеся характеры, написанные в лучших традициях отечественной литературы.

Судьба страны – в судьбах нескольких героев…

Процедура обыска часто происходила под стволами пулемётов. Офицеры, сопротивляющиеся обыску, безжалостно выбраковывались как не поддающийся перевоспитанию, не демократический элемент. С такими долго не церемонились. Бывало и так, что сразу отводили в сторону и расстреливали. Среди личных вещей искали следы пребывания в белой армии. Ордена не отбирали. Наоборот, интересовались – за что кресты получены? В Конармии все знали, что сам командарм Будённый – полный георгиевский кавалер. Он теперь не носит, но бережно хранит все свои награды. А свой первый крест вахмистр Будённый получил, говорили, ещё за русско-японскую войну в 1904 году. Награды могли многое рассказать. Так офицерский Георгиевский крест III степени у Суровцева красноречиво говорил о том, что, кроме этого креста, он награждён еще одним таким же IV степени. А также орденами Святого Владимира, Анны и Станислава, которые предшествуют награждению Георгием.

Собеседование в особом отделе начиналось с изучения послужного списка офицера. Записи в послужном списке обычно обрывались записью 1917 года. Круг вопросов крутился вокруг двух главных: «Где вы находились и чем занимались с октября семнадцатого года по сегодняшний день?», «Служили в белой армии?».

Суровцев по месяцам расписывал два года своей не простой жизни. Из его биографии этого периода следовало, что от всех мобилизаций как в белую, так и в красную армию он до сих пор уворачивался. Что было абсолютной ложью. Написал, что дважды перенёс тиф. Что было полуправдой. Но посвящать в истинные перипетии своей жизни этого периода он никого не собирался. Чем могли бы закончиться для него правдивые признания, можно было даже не сомневаться. На вопрос особиста-латыша «Почему вы вступаете в Красную армию?» – Суровцев молча протянул ему большевистскую «Правду» от 23 мая 1920 года с воззванием, начинавшимся словами «Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились». Теперь, когда Суровцев дописывал свои «правдивые показания», чекист с интересом читал знаменитое воззвание. Вот строки из газеты:

«В этот критический момент нашей народной жизни мы, ваши боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их вам ни нанёс, и добровольно идти с полным самоотвержением в Красную Армию, на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче-Крестьянской России вас ни назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить её расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку Россию.

Председатель особого совещания при главнокомандующем А.А. Брусилов, члены особого совещания А.А. Поливанов, В.Н. Клембовский, Д.П. Парский, А.С. Валуев, А.В. Гутор».

С двумя генералами, поставившими свои подписи под воззванием, Суровцев был знаком лично. К штабу армии Брусилова он был прикомандирован разведывательным отделением Генерального штаба. Было это во время Брусиловского прорыва. А генералу Поливанову он был обязан зачислением в Академию. Его резолюция со словами «зачислить и старого и малого» определила в своё время направление всей жизни Суровцева.

– Я забираю вашу газету, – заявил с акцентом чекист.

– Как знаете, – ответил Суровцев.

Но оставить номер «Правды» в особом отделе армии не пришлось. Без стука в кабинет вошёл Ворошилов. С порога спросил:

– Закончил?

– Заканчиваем, – забирая у Сергея Георгиевича текст биографии, проговорил чекист.

– А это что у тебя? – Ворошилов, не церемонясь, взял со стола особиста «Правду».

Стал читать. Особист бросил недовольный взгляд в сторону Ворошилова, но ничего не сказал. Сам, так же молча, стал читать биографию бывшего офицера. Молчание нарушил Ворошилов:

– Так ты говорил на митинге, что воевал под командой Брусилова?

– Так точно, – ответил Суровцев.

– Пошли. Я его забираю, – заявил он чекисту. – Газету тоже возьму.

– Я ещё не закончил, – стал было возражать военный чекист.

– Потом закончишь. Я его тебе через полчаса верну. Иди за мной, – приказал он Суровцеву.

За десять минут до этого в штабе армии произошла примечательная сцена. Телеграфный аппарат Боде, только что приведённый в рабочее состояние, выдал сообщение. Минуя штаб фронта, Москва приказывала: «Буденному. Ворошилову. Двигаться в общем направлении на Киев. Ваши соображения после освобождения Киева. Брусилов. Поливанов».

– Какие соображения! У меня и карт дальше Киева нет! – раздражённо изрёк Будённый.

– Нам такое доверие оказывают, а ты злишься. Погоди, Семён Михайлович. Я сейчас, – сказал Ворошилов и быстро пошёл к входной двери.

– Ты куда? – спросил Будённый.

– У нас тут военспец один умный завёлся. Сейчас приду. А ты отстучи в Москву, что обдумаем и доложим.

– Давай, работай, – обратился Будённый к телеграфисту.

Телеграфист быстро отстучал телеграфным ключом: «Обдумаем. Доложим». Через минуту аппарат снова ожил, и на телеграфной ленте отпечаталось только одно короткое слово: «Ждём». Будённый выругался. Немного успокоившись, добавил:

– Ну, ждите.

Суровцев стоял перед Будённым по стойке «смирно». Если он уже имел какое-то представление о характере Ворошилова, то командарм был для него человек новый. А смотрел командарм грозно. Во всей его фигуре чувствовалась не малая, жестокая сила лихого рубаки. Такие конники способны разрубить человека от плеча до самого седла. Что не раз за свою жизнь и проделывал Семён Михайлович Будённый. Ворошилов же повёл себя как-то по-свойски.

– Ну-ка ответь-ка нам, господин бывший полковник. Раз ты в Брусиловском прорыве участвовал, то местность к западу от Киева должен помнить наизусть? Правильно я говорю? – спросил он Суровцева.

– В общих чертах, да, – ответил Сергей Георгиевич, не понимая, что от него хотят.

– Допустим, мы уже в Киеве, – продолжал Ворошилов. – Каковы могут быть наши действия?

– Карты, я так понял, нет? – догадался Суровцев.

– Ты отвечай, а не спрашивай, – пристально и недобро глядя в глаза Суровцеву, произнёс Будённый.

В сознании Суровцева, как на фотобумаге, медленно проявлялась карта.

– Нужно знать направление главного удара соседей, – задумчиво проговорил Суровцев. – Даже не так. Это может быть ещё и неопределённо, и совершенно секретно. Но вот знать сегодняшний район сосредоточения войск соседнего фронта нужно. Оттуда наступают соседи? Я так понимаю, что речь идёт о наступлении.

– Правильно понимаешь, – хмуро подтвердил Будённый. Он сам должен был сразу же спросить об этом представителей Особого совещания. – Стучи, – переключил он своё внимание на телеграфиста. – Какое направление соседей? Район сосредоточения.

«Направление соседей. Район сосредоточения» – передал телеграфист в Москву.

«Общее направление – Полесье. Из района Двинска, Полоцка, Витебска. Ваши действия?» – опять спрашивала Москва.

– Ну, – грозно посмотрел на Суровцева Будённый.

– Позвольте бумагу и карандаш.

Телеграфист протянул Сергею Георгиевичу чистый лист бумаги и карандаш. Карта местности полностью «проявилась» в его голове. На рельеф местности накладывались зоны лесов, болот, лесостепи. На западе высились Карпатские горы. На северо-западе по обоим берегам Припяти легли почти непроходимые болота Полесья. Он явственно видел нитки грунтовых и железных дорог. Заняли своё место города и крупные населённые пункты. Словом, всё то, что в Академии Генерального штаба слушатели заучивали наизусть.

Он взял карандаш и стал быстро писать красивым почерком штабного офицера: «Считаем целесообразным удар южнее Полесья, через Ровно и Ковель в направлении на Брест-Литовск. При выходе на меридиан Бреста предполагаем соединение с соседом справа. Для совместных действий в общем направлении на Варшаву».

– Мне кажется, ответить следует так, – протянул он текст Будённому.

Тот прочел. Передал Ворошилову. Прочитал и Ворошилов. Кивнул.

– Пожалуй, что так, – согласился Семён Михайлович и, забрав листок из руки Ворошилова, положил его перед телеграфистом. – Стучи.

Не прошло и минуты, как текст телеграммы ушёл в Москву.

– Ты вот что мне скажи. Ты на митинге для красного словца говорил, что лично знаком с Брусиловым? – с подозрением спросил Ворошилов. – Врал, поди?

– Никак нет. Приходилось не раз встречаться. Я и с Поливановым знаком, – кивнув на «Правду» в руках Ворошилова, совсем удивил его Суровцев.

«Хотя чего удивляться, – размышлял Ворошилов, – знаком же сам я лично с Лениным, аж с одна тысяча девятьсот шестого года! Тогда на Четвертом съезде РСДРП, в Стокгольме, много с кем познакомился. Дзержинский, Фрунзе, Сталин, Бубнов, Артём, Калинин. Теперь это известные люди. А на следующем, Пятом съезде, впервые полюбовался на Троцкого. Запомнили друг друга. Теперь вот Троцкий и пакостит при каждом удобном случае».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Цепь грифона"

Книги похожие на "Цепь грифона" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Максимов - Цепь грифона"

Отзывы читателей о книге "Цепь грифона", комментарии и мнения людей о произведении.