Жан-Анри Руа - Битва при Пуатье

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

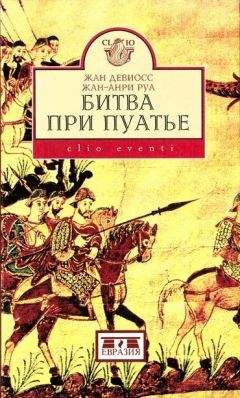

Описание книги "Битва при Пуатье"

Описание и краткое содержание "Битва при Пуатье" читать бесплатно онлайн.

Книга французских историков Ж. Девиосса и Ж.-А. Руа посвящена одному из самых известных эпизодов политической и военной истории европейского Средневековья – битве при Пуатье (733 г.) между мусульманскими войсками эмира Абд-ар-Рахмана и отрядами правителя Франкского королевства Карла Мартелла. В день сражения столкнулись не просто две враждебные армии, а две чуждые друг другу цивилизации, одна на закате, другая на заре своего развития. Сражение и связанные с ним события быстро обросли легендами, за которыми стало сложно разглядеть истинную подоплеку событий. Одни делали из битвы историческую веху общемирового масштаба, считая, что Карл Мартелл спас Европу от порабощения арабами; другие рассматривали ее как рядовую стычку. Что заставило арабов, берберов и франков сражаться насмерть на поле близ Пуатье в октябре 733 г. – священная война, простой грабительский набег или политический расчет? Дабы ответить на этот вопрос, авторам книги потребовалось изучить не только саму битву и ее перипетии, но и всю историю существования как арабского халифата, так и Франкского государства с момента их зарождения.

Кроме того, сами германские народы определенно породили беспорядок, благоприятный для закрепления арабов, которое стало бы не более чем формальностью, не считая всегда возможной, как доказала нам История, поддержки на местах. Таким образом, арабы получили бы богатую ресурсами страну, которую удерживали бы с помощью воинских подкреплений, прибывших из Африки и до вторжения в Галлию сосредоточенных в Испании и Септимании.

Но скорее всего эти предположения непозволительны. У ислама больше не было достаточных сил, чтобы прочно закрепиться во вновь завоеванной стране.

Причина? Серьезные внутренние проблемы в арабском мире переросли в восстание хариджитов. Здесь, согласно Лависсу, Итти, Ру, Берлю и Жюлиану, мы касаемся глубинной, если не единственной причины остановки продвижения ислама на Западе. Их мнение можно резюмировать следующим образом: распри, раздиравшие ислам в ту эпоху, являются единственным обстоятельством, которое можно назвать в объяснение затишья, а затем и отката мусульманского завоевания; значит, любым другим событием можно пренебречь, и нам не остается ничего, кроме как отрицать значение битвы при Пуатье, которая, как пишет Берль, «одновременно маскирует и подтверждает» хариджитский мятеж.

Каким он был?

Хариджизм представляет собой ересь, и начало ей было положено вскоре после смерти Мухаммеда в схватке, противопоставившей друг другу двоих людей, которые оспаривали право наследовать Пророку. Али, которого поддерживали шииты, встретился на поле боя с Муавией и его приверженцами-суннитами. После безрезультатной битвы при Сиффине, в Верхней Месопотамии, два противника условились о компромиссе. Но некоторые из соратников Али, недовольные этим согласием, покинули него, разом отвергнув шиитские и суннитские принципы. Эти мятежники приняли имя хариджитов, «отделившихся». Таково было начало, скорее, коалиции, чем настоящей доктринерской партии. Следуя древним племенным представлениям, хариджиты утверждали, что не имеет значения, кому взять на себя управление халифатом, требовали равенства для всех народов, протестовали против всякого компромисса между Али и Муавией, а в конце концов отвергли законность притязаний обоих.

Впоследствии появилось и хариджитское учение, которое проповедовали интеллектуалы. Дойдя до логического предела, непримиримое и малоконструктивное, оно выродилось в анархию. Хариджиты были разбиты и сошли с политической сцены. Намного позднее в Северной Африке их учение было горячо подхвачено зенетами, кочевавшими по горам и пустыне. Они не признавали власти Омейядского халифа и были прирожденными противниками всего того, что приносит цивилизация. Позаимствуем у Эммануила Берля их исповедание веры: «Хариджизм оправдывал их ненависть к производительному труду, к оседлой жизни, их желание разрушать и похищать создания чужих рук. Эти ярые пуритане разрушали дом, когда им требовался камень, и срубали дерево, когда им нужна была охапка хвороста. Хариджизм убедил их, что, поступая так, они служат делу истинного Бога. Поэтому они жгли урожаи, леса, вызывая тем самым пересыхание долин».

Их естественные противники, санаджахи, оседлые жители побережья, испытали на себе их зависть и гнев.

Восстание грянуло в окрестностях Танжера в 740 г. и началось с первой крупной битвы, называемой битвой «благородных», между хариджитами и арабскими властями. В 741 г. – еще одно сражение, затем снова – в 742 г. при Кайруване и в 747 г. в том же районе.

Должно быть, бунт продолжался около шестидесяти лет и прекратился только в конце VIII в. Таким образом, для Магриба это действительно было немаловажное и катастрофическое событие. Но оно началось только в 740 г. и в тот период, когда арабские армии уже столкнулись с неудачами. До сих пор завоевания и победы не позволяли этим людям воевать между собой, а общность интересов сплачивала. Антагонизм двух народов, берберов и арабов, мог возродиться только в обстановке бездействия и поражений.

Вялая политика дамасского двора, отсутствие энергии некоторых наместников мусульманской Испании, военные неудачи других стали причиной этого крупного восстания, которое и без Пуатье или экспедиций в Прованс, безусловно, зародилось бы подобно сапрофиту в недрах арабской империи.

Выразим суть нашей мысли: битва при Пуатье, длившаяся шесть лет, стала важным катализатором восстания хариджитов. (Тем не менее, возможно, что победа Абд-ар-Рахмана или удачная военная акция на Берре лишь отсрочила бы его начало.) Есть довод, позволяющий утверждать, что в 738 г. силы арабов, что бы кто ни говорил, были еще значительными. Как мы уже видели, Окба легко собрал мощную армию, о настроениях которой нам рассказывает Аноним: «Сарацины, горя нетерпением отмстить за свои неудачи, пробудились от своей праздности», и еще: «…воинственная арабская и африканская молодежь, которая не желала ничего, кроме как вкусить набегов и завоеваний». Эти характеристики показательны. Динамичные и успешные кампании мешали санаджахам оценить прелести «прогрессивного падения», которое есть оседлый образ жизни, а зенеты находили другие пути реализации своего разрушительного рвения. По нашему мнению, этот тезис подтверждает берберская пословица: «Я и мой брат – против моего двоюродного брата, а я и мой двоюродный брат – против чужака».

Тогда кажется, что стоит вернуть битве при Пуатье ее значимость и по примеру Жака Пиренна сделать сдержанный вывод: «В Галлии эта волна разбилась у Пуатье, где Карл Мартелл противопоставил ей все свои силы. Отныне судьба ислама была определена. Неудачи в Европе отнесли его центр тяжести в Переднюю Азию. Как и во времена восточной античности, Месопотамия, оттеснив на задний план Средиземноморье, снова взяла на себя роль главной артерии международной экономики. Из этого неизбежно должен был последовать глубокий кризис».

По поводу этого неоспоримого результата битвы при Пуатье Анатоль Франс горько сетует: «Это было отступление цивилизации перед варварством». Не является ли это одним из тех парадоксов, которые так охотно подчеркивал наш писатель? Этот лозунг, очень в духе некоторых снобов от истории, неубедителен. Расцвет ислама относится к более поздней эпохе, и можно полагать вместе с Седилло, что «это была лишь молния, блеснувшая между варварством и упадком». Арабы были не в состоянии угнаться за поступью времени, и следствием этого стало социальное, экономическое, а также интеллектуальное разложение. Наша задача состоит не в поиске причин, а в констатации вслед за Седилло и в противовес Анатолю Франсу: «Итог отрицателен. В конечном счете арабская цивилизация больше отстала от западной, чем продвинулась вперед. Повинен в этом не араб, а Коран. Бесплодие ислама – это рок».

Победа Карла Мартелла не исказила сути цивилизации и не изменила ход нашей истории. На самом деле, не в ней заключается причина, обусловившая падение Меровингов, она его лишь ускорила. Последние, во всяком случае, система, которую они представляли, уже утратили свое значение. Успех Карла только позволил ему распоряжаться троном, который пустовал в час его смерти.

«Он собрал своих воинов, – пишет продолжатель Фредегара, – и среди них и с их согласия управлял королевством как собственной вотчиной».

Здесь напрашивается отступление о семейной жизни и потомстве Карла Мартелла, объясняющее все то, что касается его наследства. Его первая жена Ротруда, умершая в 724 г., подарила ему двух сыновей Карломана и Пипина, а затем дочь по имени Хаделога.

В 725 г. он вернулся из одного из походов вместе с Суннихильдой и ее матерью. Очень скоро, устав от этой последней, он выслал ее под каким-то предлогом, не забыв предварительно лишить ее всего имущества. В результате ей пришлось покинуть Галлию, гоня перед собой ослицу, навьюченную всем ее жалким скарбом. Она удалилась в Италию, где и умерла. Ее дочь Суннихильда произвела на свет сына, Гриппона или Гриффона.

Карл был отцом еще четырех других детей: Ремигия, ставшего архиепископом Руана, Бернарда, который получил титул графа, Иеронима и, наконец, дочери, Хильтруды, сделавшейся супругой Одилона.

Удерживая в памяти пример Пипина Геристальского, можно было ожидать сложностей в наследовании. Но Карл, умирая, сделал уступку церковному учению о браке. «По совету своей знати» он лишил незаконных детей права на долю наследства.

Старшему сыну Карломану он передал титул майордома Австразии со всеми ее угодьями, Швабией, Тюрингией и другими германскими странами, подвластными франкам, кроме Баварии.

Пипину он отвел Нейстрию, Бургундию и Прованс. Аквитания избежала этого раздела, оставшись независимым герцогством, но тем не менее признавала главенство Пипина. Гриффон получил только несколько поместий, разбросанных по государствам его братьев.

Это распределение вызвало осложнения. Гриффон восстал и в конце концов был заточен в Шевремон. Освобожденный впоследствии Пипином, он снова попытался подтолкнуть саксов и баваров к мятежу. Этот инцидент не имел продолжения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Битва при Пуатье"

Книги похожие на "Битва при Пуатье" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Жан-Анри Руа - Битва при Пуатье"

Отзывы читателей о книге "Битва при Пуатье", комментарии и мнения людей о произведении.