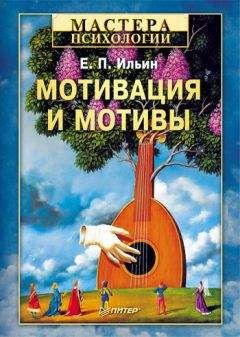

Евгений Ильин - Психология индивидуальных различий

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Психология индивидуальных различий"

Описание и краткое содержание "Психология индивидуальных различий" читать бесплатно онлайн.

В книге приведены основные сведения по психологии индивидуальных различий, которые рассматриваются в дифференциальной психологии и дифференциальной психофизиологии.

Особое внимание уделено: различным подходам к обобщенным индивидуальным характеристикам человека – типам темперамента и личности; особенностям проявления свойств нервной системы; индивидуальным различиям в поведении; эффективности деятельности человека в зависимости от его индивидуальных особенностей; связи индивидуальных особенностей с предрасположенностью к различным заболеваниям.

В приложение включены методики изучения индивидуальных особенностей человека и обширный список литературы, который может быть полезен тем, кто захочет более глубоко изучить представленные в книге вопросы.

Издание адресовано практическим психологам, медикам, преподавателям психологии в вузах. Оно заинтересует физиологов, а также педагогов, поскольку позволяет понять природные основания способностей и поведения учащихся, необходимость индивидуального подхода к ним в процессе обучения и воспитания.

Чаще всего применяются характеристики, основанные на соотношении разных эндокринных систем, например адреналиновой и норадреналиновой. Однако биохимические индивидуальные свойства определяются не только эндокринной системой, но и индивидуальным строением белковых молекул клетки, метаболитами, выделяемыми клетками, тканями и органами. При этом в каждой биохимической реакции участвуют различные эндокринные железы, ткани и органы. Поэтому по биохимической реакции мы не в состоянии судить о каких-либо конкретных биохимических свойствах индивидуальности. К тому же некоторые органы, например гипоталамус, гипофиз, одновременно осуществляют и эндокринную и нервную функции, что еще в большей степени затрудняет сопоставление свойств нервной системы с биохимическими свойствами. При таком положении вещей для разрешения нашей проблемы (интегральной индивидуальности. – Е. И. ) малоэффективны имеющиеся в литературе сопоставления свойств нервной системы с функцией отдельных эндокринных желез (см.: Кортико-висцеральные взаимоотношения и гормональная регуляция, 1963).

Мы в состоянии достаточно обоснованно утверждать единственное – существование связи отдельных показателей и симптомокомплексов свойств нервной системы с отдельными проявлениями биохимической индивидуальности (В. С. Мерлин, 1986, с. 53—54).

5.5. Возрастно-половые особенности проявления свойств нервной системы

Вопреки бытующему мнению, что типологические особенности свойств нервной системы, как и темперамент, остаются в течение жизни неизменными, исследования показывают, что это далеко не так. В ряде работ выявлено, что они изменяются в различные возрастные периоды становления человека.

Изменение силы нервной системы. По данным А. П. Крючковой и И. М. Островской (1957), к концу первого года жизни ребенка сила нервной системы увеличивается. В. Э. Чудновский (1963) отмечает, что у дошкольников имеется слабость нервной системы, которая выражена тем меньше, чем меньше возраст детей. Таким образом, уже из этих данных следует: чем старше возраст детей, тем сильнее становится их нервная система. Исследование А. М. Сухаревой (1972) данного вопроса при обращении к школьникам подтвердило эту закономерность. Как видно на рис. 5.8, от 7 до 16—17 лет количество учащихся, имеющих слабую нервную систему, уменьшается, а имеющих сильную и среднюю нервную систему увеличивается. Эта закономерность выражена как у лиц мужского, так и женского пола, но у последних более ярко (девочек 7–8 лет со слабой нервной системой больше, чем их сверстников – мальчиков). Снижение среди девочек от 7 до 17 лет числа лиц со слабой нервной системой выявлено и Ж. Е. Фирилевой (1974). В возрасте 18—25 лет происходит некоторая стабилизация числа лиц с сильной и слабой нервной системой. При этом исчезают и различия в количестве людей с сильной и слабой нервной системой между мужчинами и женщинами.

Рис. 5.8. Изменение с возрастом количества лиц с различной силой нервной системы. По горизонтали – возраст, годы; по вертикали – число случаев, %. Сплошная линия – сильная нервная система, пунктирная – средняя сила, штрихпунктирная – слабая нервная система. А – данные для лиц мужского пола, Б – данные для лиц женского пола.

Изменение подвижности нервных процессов. Существует ряд работ, в которых свойство подвижности изучалось у людей разного возраста. Однако сопоставить эти данные и вынести суждения о закономерностях возрастных изменений такого свойства нервной системы сложно потому, что в этих исследованиях использовались разные показатели, не являющиеся прямыми показателями подвижности и поэтому выделенные в послепавловский период в отдельные динамические характеристики. Например, Л. Н. Куркчи и Г. В. Попов (1968), Н. В. Кольченко (1967), С. И Молдавская (1965) использовали максимальный темп, который может усвоить испытуемый. По усвоению заданного темпа зрительных сигналов судил о подвижности и Р. Л. Рабинович (1965). Понятно тогда и различие в мнениях относительно того, как с возрастом изменяется свойство подвижности.

Вместе с тем быстроту исчезновения нервных процессов в качестве критерия подвижности – инертности изучали немногие авторы. А. И. Шлемин (1968) измерял реакцию последействия при предъявлении тормозного раздражителя детям 11—16 лет. Более высокая подвижность отмечена им в возрасте 13—14 лет. Уменьшение времени последействия в возрасте с 5 до 17 лет отмечена П. П. Балевским (1963). В то же время Н. И. Касаткин (1948) утверждал, что подвижность нервных процессов с возрастом ухудшается.

Более полная картина возрастных изменений подвижности возбуждения и торможения (по длительности реакции последействия) представлена в работах Н. Е. Высотской (1972б), А. Г. Пинчукова (1974а) и Ж. Е. Фирилевой (1974), обследовавших в общей сложности около 2500 человек. Этими авторами выявлена одна и та же закономерность: снижение подвижности возбуждения у детей в период от 6–7 лет к 8–9 годам, затем рост подвижности во время полового созревания (11—14 лет), новое, но менее выраженное снижение подвижности с 14 до 16 лет и некоторая стабилизация в возрасте 17—20 лет (см. рис. 5.9). Почти такая же динамика прослеживается и в отношении подвижности торможения.Рис. 5.9. Изменение с возрастом подвижности возбуждения. По горизонтали – возраст, годы; по вертикали – количество лиц, %. Сплошная линия – данные Н. Е. Высотской, пунктирная – Ж. Е. Фирилевой, шрихпунктирная – А. Г. Пинчукова.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди мальчиков 7–16 лет количество лиц с подвижностью нервных процессов больше, чем среди девочек (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Изменение с возрастом подвижности возбуждения у лиц мужского и женского пола (Н. Е. Высотская, 1972). По горизонтали – возраст, годы; по вертикали – степень подвижности (в условных единицах). Сплошная линия – данные лиц мужского пола, пунктирная – данные лиц женского пола.

Можно предполагать, что выявленное в ряде работ увеличение числа детей 6– 7 лет с подвижностью нервных процессов (по сравнению с 5-летними и 8–9-летними детьми) тоже связано с гормональным всплеском, так как в этом возрасте, по данным возрастной физиологии, усиливается выработка в организме мужского полового гормона.

Изменение баланса нервных процессов. По поводу возрастных изменений баланса нервных процессов также имеются противоречивые свидетельства, во многом связанные с различием методических приемов его изучения. Некоторыми авторами отмечается наличие большого количества детей с преобладанием возбуждения в период полового созревания (Г. П. Антонова, 1968; А. И. Шлемин, 1968;

П. П. Балевский, 1963), что затрудняет образование у этих детей дифференцировок при выработке условных рефлексов. По данным сотрудников А. Г. Иванова-Смоленского, в возрасте от 5 до 12 лет усиливается внутреннее торможение, что приводит к все большей уравновешенности нервных процессов.

Как уже говорилось, мною выделяются два вида баланса нервных процессов – «внешний» и «внутренний».

Изучение возрастных изменений «внешнего» баланса (М. И. Семенов, 1972; А. Г. Пинчуков, 1974; Ж. Е. Фирилева, 1974) показало: в младшем школьном возрасте преобладают дети с уравновешенностью нервных процессов (как среди мальчиков, так и среди девочек). Лиц с преобладанием торможения значительно меньше, но еще меньше тех, у кого преобладает возбуждение (рис. 5.11).Рис. 5.11. Изменение с возрастом «внешнего» баланса. По вертикали – число лиц, %; по горизонтали – возраст, годы; а – изменение числа случаев с преобладанием возбуждения, б – изменение числа случаев с преобладанием торможения. Сплошная линия – данные Ж. Е. Фирилевой (1974), пунктирная линия – данные М. И. Семенова (1972).

Однако с 10 лет у девочек и с 11 лет у мальчиков соотношение между этими типологическими группами начинает изменяться в сторону увеличения числа детей с преобладанием возбуждения (сначала за счет уменьшения числа тех, у кого преобладает торможение, а затем и за счет снижения числа их сверстников с уравновешенностью). Максимальное возрастание количества детей с преобладанием возбуждения приходится у девочек на возраст 14 лет, а у мальчиков – на возраст 15 лет, т. е. на период полового созревания.

Рис. 5.12. Изменение с возрастом «внутреннего» баланса (А. Г. Пинчуков, 1974). По горизонтали – возраст, годы; по вертикали – число случаев, %. Сплошная линия – данные лиц мужского пола, пунктирная – данные лиц женского пола. а – преобладание возбуждения.

Тогда же начинает проявляться качественно новый сдвиг баланса в обратную сторону: на фоне большого числа лиц с преобладанием возбуждения увеличивается количество тех, у кого отмечается преобладание торможения. Особенно заметен этот процесс у девушек. В возрастной период от 14—15 лет до 18—19 лет резко снижается количество лиц с уравновешенностью нервных процессов. «Внутренний» баланс , по данным этих же авторов, изменяется с возрастом так же, как и «внешний». Различие заключается лишь в сроках появления фаз: по «внутреннему» балансу смена фаз начинается на 2 года раньше. В младшем школьном возрасте преобладают дети с уравновешенностью нервных процессов, в возрасте 9–11 лет резко увеличивается число детей с преобладанием возбуждения. В 14—15 лет вновь в большинстве лица с уравновешенностью нервных процессов при значительном увеличении числа тех, у кого преобладает торможение (рис. 5.12).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Психология индивидуальных различий"

Книги похожие на "Психология индивидуальных различий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Ильин - Психология индивидуальных различий"

Отзывы читателей о книге "Психология индивидуальных различий", комментарии и мнения людей о произведении.