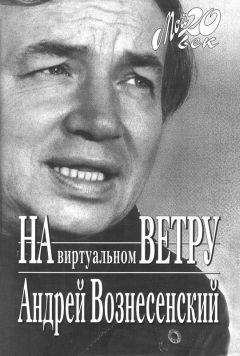

Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "На виртуальном ветру"

Описание и краткое содержание "На виртуальном ветру" читать бесплатно онлайн.

Андрей Вознесенский (род. в 1933 г.), автор многочисленных поэтических сборников — «Треугольная груша», «Дубовый лист виолончельный», «Казино „Россия“» и др. По его стихам были поставлены спектакли — «Антимиры» на Таганке и «Юнона и Авось» в Ленкоме. Жизнь его, как и подобает жизни настоящего поэта, полна взлетов и падений, признания и замалчивания. Неизменным остается лишь восторженное почитание миллионов поклонников — от «шестидесятников» до современных юнцов. «Андрей Вознесенский — будет…» — так писал поэт сам о себе много лет назад. Жизнь подтвердила правильность его пророчества.

Звезда Андрея Вознесенского стремительно взошла на поэтическом небосклоне России в начале 60-х годов. Необычный ритм стиха, дерзкие метафоры, тематические «прорывы» ломали устоявшиеся каноны «благополучной» советской поэзии. В то время поэтические вечера в Политехническом стали собирать полные залы, поэты привлекали многотысячные аудитории на стадионы, стали кумирами миллионов. И одним из первых в этой замечательной плеяде был Андрей Вознесенский. Его сборники моментально исчезали с прилавков, каждое новое стихотворение становилось событием… В своих воспоминаниях поэт рассказывает о литературной и общественной жизни страны на протяжении последних четырех десятилетий, о писателях и деятелях культуры, о роли и месте поэзии в современном мире.

Пастернак пытался побороть прошлого Пастернака — «с самим собой, самим собой».

Жаль и знаменитой изруганной строки. Она стала притчей во языцех после сурковского разноса.

Это — сладкий заглохший горох,

Это — слезы вселенной в лопатках…

Лопатками в давней Москве называли стручки гороха. Наверное, это сведение можно было бы оставить в комментариях, как сведение о пушкинском брегете. Но, видно, критические претензии извели его, и под конец жизни строка была исправлена:

Это — слезы в стручках и лопатках…

Он был тысячу раз прав. Но что-то ушло. «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно». Невозвратимо жаль ушедших строк, как жаль исчезнувших староарбатских переулков.

Вообще в его работе было много от Москвы с ее улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраиваются, перекраиваются, всегда в лесах.

Пастернак очень московский поэт. В нем запутанность переулков замоскворецких, Чистопрудных проходных дворов, снесенных колоколен, Воробьевых гор, их язык, этот быт, эти фортки, городские липы, эта московская манера ходить — «как всегда нараспашку пальтецо и кашне на груди».

В московские особняки

Врывается весна нахрапом…

Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой линии, языкового просторечья, вольного смешения стилей, ампир уживается рядом с ропетовским модерном и архаикой конструктивизма (восемьсот лет, а все — подросток!), да и дома в ней как-то не строятся, а зарастают кварталы, как разросшиеся деревья или кустарники.

В отличие от Северной Пальмиры, которая вся чудодейственно образована по линейке и циркулю, с ее «постоянством геометра», классицизмом, — московская школа культуры, как и образа жизни, стихийнее, размашистей, идет от византийской орнаментальности и близка к самой живой стихии языка.

Все дымкой сказочной подернется,

Подобно завиткам по стенам,

В боярской золоченой горнице

И на Василии Блаженном.

Мэтром его был Андрей Белый — москвич по духу и художественному мышлению. Особенно он ценил сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет, что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде. Впрочем, деление на поэтов московских и петербургских условно, так, например, в «Двенадцати» Блока уже гуляет «московская» струя. Детская тяга к Блоку сказывалась и в пастернаковском определении поэта. Он сравнивает его с елкой, горящей через замороженное узорами окно. Так и видишь мальчика, с улицы глядящего на елку сквозь морозное стекло…

Весна! Не отлучайтесь

Сегодня в город. Стаями

По городу, как чайки,

Льды раскричались, таючи.

Мы шли с ним от Дома ученых через Лебяжий по мосту к Лаврушинскому. Шел ледоход. Он говорил всю дорогу о Толстом, об уходе, о чеховских мальчиках, о случайности и предопределенности жизни. Его шуба была распахнута, сбилась набок его серая каракулевая шапка-пирожок, нет, я спутал, это у отца была серая, у него был черный каракуль, — так вот он шел легкой летящей походкой опытного ходока, распахнутый, как март в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была теплая слабость снега, предвкушение перемен.

Как не в своем рассудке,

Как дети ослушанья…

Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного.

«Надо терять, — он говорил. — Надо терять, чтобы в жизни был вакуум. У меня только треть сделанного сохранилась. Остальное погибло при переездах. Жалеть не надо…» Я напомнил ему, что у Блока в записях есть место о том, что надо терять. Это когда поэт говорил о библиотеке, сгоревшей в Шахматове. «Разве? — изумился он. — Я и не знал. Значит, я прав вдвойне».

Мы шли проходными дворами.

У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и блатные. Потягивались после ночных трудов. Они провожали нас затуманенным благостным взглядом.

О, эти дворы Замоскворечья послевоенной поры! Если бы меня спросили: «Кто воспитал ваше детство помимо дома?» — я бы ответил: «Двор и Пастернак».

4-й Щипковский переулок! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральных жосточек, майских жуков — тогда на земле еще жили такие существа. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом «Рио-риты» из окон и стертой, соскальзывавшей лещенковской «Муркой», записанной на рентгенокостях.

Двор был котлом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все. У подъезда стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку кипятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Он только стиснул зубы, окруженный почитателями, и поливал мочой на вспухшую пунцовую руку. По новым желтым прохарям на братанах Д. можно было догадаться о том, кто грабанул магазин на Мытной.

Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, собирали в подмосковных лесах. В подъездах старшие тренировались в стрельбе через подкладку пальто.

Где вы теперь, кумиры нашего двора — Фикса, Волыдя, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы…

Иногда из соседнего двора забредал Андрей Тарковский. Семья их бедствовала. Отец оставил их с мамой, бабушкой и сестренкой Мариной. Они жили в двухэтажном домишке. Мы учились в одном классе. Он был единственным стилягой, ярким вызовом в серой гамме нашей школы. Зеленые брюки венчал оранжевый пиджак, сфарцованный у редкого тогда иностранца. По размеру он походил на пальто. Денег подрубить рукава не было. Директор собирал нас и вещал: «Дети, если вы не будете слушаться учителей, пионерскую организацию — вы вырастете как долгогривый Тарковский». С длинными его патлами не допускали к экзаменам — пришлось постричься под полубокс. Мы дружили с ним. Он единственный в классе знал о Пастернаке, что не мешало нам ценить прохаря и финки.

Незабываемо его явление к нам в девятый «В» 554-й школы. Новенький был странный. Худой. Рассеянный. Черный волос, крепкий, как конский, обрамлял бледные скулы. Он отстал на год из-за туберкулеза. Вспомнилось, как, сев верхом на свободную парту, ошарашил нас сентенцией: «В 15 лет и не иметь любовницы?!» Ни у кого из нас, оболтусов, любовниц тогда не было, но мы понимающе засопели. Голос у него был высокий, будто пел, растягивая гласные. Был он азартен. Отнюдь не паинька. Я пару раз видел его ранее во дворе, жил он в соседнем переулке, мы даже однажды играли в футбол, но познакомились лишь в школе.

Он был старше меня на год, а младше на год учился в нашей школе Саша Мень.

Мы с ним в классе были ближе других. Его сестра Марина прибегала позировать мне для акварельных портретов — у нее была ренуаровская головка. Из школы нам было по дороге. Вся грязь и поэзия наших подворотен, угрюмость недетского детства, уличное геройство, вошедшее в кровь, выстраданность так называемой эпохи культа, отпечатавшись в сетчатке его, стали «Зеркалом» времени, мутным и непонятным для непосвященных. Это и сделало его великим кинорежиссером века.

Так вот однажды мы во дворе стукали в одни ворота.

Воротами была бетонная стенка. Мяч был резиновый. На асфальте стояли лужи. Скучая по проходящей вечности, с нами играл Шка — взрослый лоб, блатной из 3-го корпуса. Во рту у него поблескивала фикса. Он уже воровал, вышел из колонии, похваляясь, что на днях в Парке им. Горького они застрелили сторожа, чтобы проверить нервы. Его боялись. И постоянно отдавали ему мяч.

Около нас остановился бледный парень, чужого двора, комплексуя своей сеткой с хлебом. Именно его я потом узнал в странном новеньком нашего класса. Чужой был одет в белый свитер, крупной, грубой, наверное, домашней вязки. Он и потом любил вязаные белые кепки и свитера. «Становись на ворота», — добродушно бросил ему Шка, фикса его вспыхнула усмешкой, он загорелся предстоящей забавой.

Андрей поставил авоську у стенки.

Своего свитера он не щадил. Он бросался в ноги. Через час свитер был не чище половой тряпки.

Да вы же убьете его, суки!

Темнеет, темнеет окрест.

И бывшие белые ноги и руки

летят, как андреевский крест.

Да они и правда убьют его! Я переглянулся с корешем — тот понимает меня, и мы выбиваем мяч на проезжую часть переулка, под грузовики. Мячик испускает дух. Совсем стемнело. Мы убежали, боясь расправы мстительного Шки.

Когда уходил он,

зажавши кашель,

двор понял, какой он больной.

Он шел,

обернувшись к темени нашей

незапятнанной белой спиной.

Лифты не работали. Главной забавой детства было, открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой варежкой. Сжимая со всех сил или слегка опустив трос, вы могли регулировать скорость движения. В тросе были стальные заусенцы. На финише варежка стиралась, дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На виртуальном ветру"

Книги похожие на "На виртуальном ветру" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру"

Отзывы читателей о книге "На виртуальном ветру", комментарии и мнения людей о произведении.