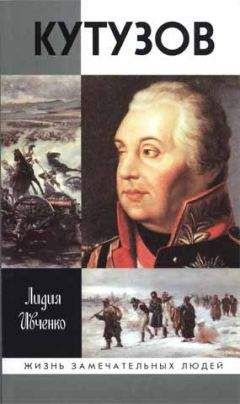

Лидия Ивченко - Кутузов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кутузов"

Описание и краткое содержание "Кутузов" читать бесплатно онлайн.

Эта книга — о великом русском полководце и дипломате Михаиле Илларионовиче Кутузове (1745–1813). Последний из плеяды «славных екатерининских орлов», герой Очакова, Измаила, Мачина, он выжил после серьезнейших ранений, чтобы в конце земного пути совершить главный свой подвиг: возглавив русскую армию, разгромить и изгнать иноплеменное воинство, вторгшееся в Россию под предводительством Наполеона в 1812 году.

Привлекая богатый документальный материал, автор биографии развенчивает многочисленные мифы о своем герое, созданные его недоброжелателями и поднятые на щит некоторыми современными исследователями, показывает Кутузова как человека и семьянина, повествует о непростых отношениях полководца с императором Александром I.

Сознавал ли юный Кутузов, что его на первый взгляд выгодная служба при государевом любимце может в любую минуту обернуться неприятностями? Доходили ли до него слухи о «всеобщем негодовании» против Петра III, грубо обходившегося с высокопоставленными сановниками империи, генералами, в недавнем прошлом побеждавшими войска Фридриха II? На этом фоне незаслуженная протекция «голштинцам» воспринималась как оскорбление национальной гордости, и без того пострадавшей от заключения мира с Пруссией в тот момент, когда русские войска занимали Берлин. Был ли Кутузов уже в те годы достаточно сметлив и проницателен, чтобы заметить тучи, которые собирались над головой его начальника? Обсуждал ли свое «зыбкое» положение с отцом и «батюшкой» Иваном Логиновичем? Очевидно, старшие наставники, повидавшие на своем веку не один правительственный кризис, были встревожены существовавшим при дворе «раскладом сил». Может быть, не без их стараний Кутузов оказался в Ревеле, подальше от столицу, где назревал заговор, о котором, по удачному выражению А. С. Пушкина, «знали все, кроме правительства».

Пока трудолюбивый офицер «старался употребить все меры к приобретению навыка и опытности» в делах, грянул государственный переворот «26 числа июня 1762 года», навсегда оставшийся в памяти его участников. Житель Северной столицы, Михайла Голенищев-Кутузов с детства был наслышан о «кратковременных правлениях» и дворцовых переворотах, но, вероятно, и он был взволнован, когда в канцелярию ревельского генерал-губернатора был доставлен манифест императрицы Екатерины II, содержащий, по словам В. А. Бильбасова, «всенародное исповедание»: «Не снискание высокого имени обладательницы российской; не приобретение сокровищ, которыми паче всех земных нам можно обогатиться; не властолюбие и не иная какая корысть, но истинная любовь к отечеству понудила нас принять сие бремя правительства. Почему мы не токмо все, что имеем и иметь можем, но и самую нашу жизнь на любезное отечество определили, не полагая ничего себе в собственное, ниже служа себе самим, но все труды и попечения подъемлем для славы и обогащения народа нашего»10. Очевидно, вместе с манифестом до Ревеля стали доходить подробности «революции 28 июня». Императрица прибыла в гвардейские казармы близ Калинкиной деревни. Первым новой самодержице присягнул лейб-гвардии Измайловский полк, за ним — Семеновский, к которым вскоре присоединилась вся гвардия. Среди новостей были такие, что произвели на принца Петра Гольштейн-Бекского особенно гнетущее впечатление: «<…> С ненавистью необыкновенной при этом обращались с новыми, прусского образца мундирами. Гренадерские шапки многие топтали ногами, пробивали их штыками, швыряли в нечистоты или же надевали их на ружья для всеобщего обозрения и так носили. В конце концов, эти озлобленные беснующиеся люди продавали новые мундиры по смехотворным ценам, лишь бы хватило на выпивку»11. Переворот был бескровным, но в числе пострадавших оказался принц Георг: его избили конногвардейцы, разграбив дом, пожалованный низвергнутым императором. Начальнику Кутузова, находившемуся в Ревеле, безусловно, повезло, также как и офицерам его штаба. Надежды на то, что Петру Федоровичу вдруг удастся вернуть себе трон, рассеялись быстро: вскоре последовал манифест, из которого следовало, что бывший император скончался от «геморроидальных колик», которые, по замечанию иностранцев, «в России особенно опасны». Екатерина II была милостива к побежденным противникам: на третий день после переворота принц Георг с семейством смог беспрепятственно отправиться в Германию. Императрица выразила в письме сожаление пострадавшему «от неистовства солдат», приложив к своему посланию 150 тысяч рублей. Кутузову стало ясно, что расставание с начальником не за горами. Впрочем, он мог и не особенно тревожиться по этому поводу: согласно сведениям Ф. М. Синельникова, именно Екатерина II, будучи великой княгиней, рекомендовала М. И. Кутузова принцу Петру Гольштейн-Бекскому…

В августе штаб принца Петра Гольштейн-Бекского был расформирован; по представлению фельдмаршала Военная коллегия распределила «флигель-адъютанта ранга капитанского Михайлу Голенищева-Кутузова капитаном для определения в полк здешней команды». По-видимому, он некоторое время оставался в Ревеле, да и потом бывал здесь неоднократно. Возможно, после отставки принца Петра Августа его «принял под крыло» новый генерал-губернатор Ревеля Тизенгаузен. Впрочем, образованному, прилежному, общительному офицеру было нетрудно расположить к себе начальников, «не склоняемых пристрастием» к родне. В Остзейских губерниях, недавно включенных в состав Российской империи, таким, как Кутузов, служилось легче, чем в столице, куда лучше было являться по достижении высоких чинов. В столице мелкопоместный дворянин обязательно сталкивался с проявлением «местничества», которое существовало в сознании жителей обеих столиц, невзирая на Табель о рангах. На протяжении всей жизни Михаил Илларионович, судя по документам, избегал двух вещей: покровительствовать родственникам и служить во внутренних губерниях России, нравы и противоречия которых явились во всей красе во время Пугачевского восстания. Как человек, получивший европейское образование и навыки светского общежития, он (впрочем, как и его отец) стремился в те места, где его знания и навыки не вызывали бы подозрение и зависть, а напротив, привлекали бы к нему людей. Кроме того, как уроженец Пскова, где в чести была каменная архитектура, он предпочитал (что тоже очевидно) жить в каменных домах, в то время как в Центральной России даже дворянство и знать, по предубеждению, что каменные постройки наносят вред здоровью, селились в деревянных домах и усадьбах. Любознательный Кутузов всегда искал новых впечатлений. Ревель — военный и торговый порт на Балтике — не только представлял возможности для усовершенствования в иностранных языках, но и позволял наблюдать за обычаями и нравами людей разных национальностей и вероисповеданий. Фактически это был заграничный город, даже в середине XIX столетия православные составляли здесь не более 30 процентов населения. По воспоминаниям Л. Н. Энгельгардта, состоятельные дворяне отправляли своих сыновей для получения образования в Остзейские губернии, где не было недостатка ни в учителях, ни в пансионах. Ревель перешел к России в 1710 году, сдавшись Петру I, который, в свою очередь, даровал дворянству и городским сословиям жалованную грамоту, подтвердившую привычный для местного населения жизненный уклад. Ревель, как некогда Псков, стал сильной приграничной крепостью; здесь была основана военная гавань, и Петр I построил небольшой домик, чтобы наблюдать за ходом ее строительства. Во времена пребывания здесь Кутузова это была не единственная постройка, напоминавшая о лицах императорской фамилии: в окрестностях города был выстроен Екатериентальский дворец, подаренный Петром I своей супруге Екатерине I. Именно в этом дворце императрица Елизавета Петровна подписала оборонительный договор против Пруссии с австрийской императрицей Марией Терезией. У довольно многолюдного города была богатая история, о которой напоминали крепостные валы и стены; лучшие общественные и частные здания располагались на Вышгородской горе (Domberg). В XIII веке город принадлежал датчанам, потом стал главной резиденцией ордена меченосцев, и сюда потянулись выходцы из Саксонии и Вестфалии; Ревель входил в состав Ганзейского союза, а с конца XIV по XVI век он принадлежал Ливонскому ордену, пока не присягнул на верность шведам. В том, что Кутузов был здесь не чужим человеком, убеждает факт, что впоследствии одна из его дочерей — любимая — Елизавета вышла замуж за его адъютанта Фердинанда Тизенгаузена, который по укрепившейся традиции начал службу при его штабе. Как хорошо, что человеку не дано предвидеть будущего: в те дни беззаботной юности, когда Кутузов бродил по мощенным камнем улицам Ревеля, мимо древней, выстроенной в готическом стиле соборной церкви, он и представить себе не мог, что спустя десятилетия здесь будут хоронить его зятя (которого он любил как собственного сына), погибшего у него на глазах со знаменем в руках…

Пока же Михайла Голенищев-Кутузов мечтал об опасностях военной службы для самого себя. Первым шагом им навстречу был перевод в армейский полк. 21 августа 1762 года он был произведен в капитаны и назначен командиром роты в Астраханский пехотный полк, а 31 августа того же года командиром полка был назначен полковник Александр Васильевич Суворов12. Не станем придавать особого значения факту пересечения судеб будущих великих полководцев, отраженному в документе: историки давно поставили под сомнение возможность их «судьбоносной встречи» в то время. Бесспорно другое: армия приобрела в лице Кутузова талантливого, исполнительного офицера, увлеченного своим ремеслом, не боявшегося ни трудов, ни опасностей. В его раннем послужном списке от февраля 1763 года говорится: «В должности звания своего прилежен и от службы не отбывает, подкомандных своих содержит, воинской екзерциции обучает порядочно и к сему тщание имеет, лености ради больным не репортовался и во всем себя ведет так, как честному обер-офицеру подлежит…»13 Одним словом, его образ жизни полностью соответствовал идеалу воина из «Военных отрывков» принца де Линя: «Хотя бы вы происходили от крови величайших героев, и даже от самых богов; но ежели честь и слава не воспламеняет вас беспрерывно, то не становитесь никак под их знаменами; не говорите, что имеете склонность к военному званию. Это холодное выражение не значит ничего; выбирайте лучше другой род службы; остерегайтесь: вы можете служить беспорочно, вы можете иметь некоторые сведения, можете сделать небольшие успехи, но далее, конечно, не пойдете, потому что не имеете истинного таланта. Любите военное звание больше всех других; любите его до исступления. Естли вы не думаете беспрестанно о воинских упражнениях; естли не хватаетесь с жадностию за военные книги и планы; ежели не целуете следа старых воинов; естли не плачете при рассказывании о сражениях; естли не умираете от нетерпеливости быть на них и не чувствуете стыда, что до сих пор их не видали, хотя бы это и не от вас зависело, то сбросьте, как можно скорее, мундир, который вы бесчестите. Естли одно баталионное учение не приводит вас в восторг, естли вы не чувствуете охоты присутствовать везде; естли вы задумываетесь в таких случаях; естли не трепещете от страха, что дождь может помешать вашему полку делать маневры: то отдайте ваше место тому из молодых людей, кто будет иметь вышеозначенные свойства. Он только может любить страстно науку Морицов; он только будет уверен, что надобно делать втрое больше, нежели сколько требует долг, чтоб исполнить свое звание. Горе холодным людям. Им должно возвратиться в недра своего семейства. Они не стоят того, чтобы разлучать их с матерью или любовницей. Пусть они умножают число тунеядцев. Естли природа ошибкою произвела их на свет в позлащенных чертогах вместо сельской хижины, где часто родятся великие люди, то, по крайней мере, пусть наглая и едва проницаемая их толпа не препятствует заслуженным воинам выказывать Государю почтенные свои раны. Итак, юные военнослужащие, надобно непременно, чтоб вы упоены были восторгом; чтоб честь потрясала сердца ваши; чтоб огнь победы блистал в глазах ваших; чтоб душа ваша при одном помышлении о славных подвигах возносилась выше самой себя»14. Довольно неопределенная информация о переводе в действующую армию М. И. Кутузова содержится и в историческом анекдоте, попавшем во все биографии полководца, где явно объединились разновременные события: «Первоначальное внимание Северной Монархини к Кутузову, усугубленное лестными отзывами принца Голстейн-Бекского об отличных его способностях, было, наконец, довершено дальнейшими усилиями его оказать готовность свою на службу Отечеству. Во время путешествия Государыни в Остзейские провинции она имела многие случаи заметить в молодом, благовоспитанном, умном и расторопном офицере те воинские дарования, которые составляют славу Государей, надежду Отечества и честь целого народа, и потому удостоила его личною своею благосклонностью. Отъезжая из Ревеля, она изволила спросить Кутузова: желает ли он отличиться на поле чести? — „С большим удовольствием, Всемилостивейшая Государыня!“ отвечал он со скромностию и заслужил улыбку Северной Монархини <…>»15. Когда и где именно состоялась эта встреча, выявившая намерения М. И. Кутузова покончить раз и навсегда со штабной деятельностью и служить под полковыми знаменами? Один из биографов полководца А. Петров, в конце позапрошлого столетия ссылавшийся на сведения фамильного архива, судя по всему утраченного после революции, с уверенностью сообщал: «Через два года Императрица Екатерина II была в Ревеле, узнала Кутузова и, с свойственной ей проницательностью, оценила его способности»16. Кстати, для этой легенды есть основания. Именно в 1764 году Екатерина II «путешествовала в Остзейские провинции»: она посетила знаменитого герцога Э. И. Бирона в его курляндских владениях, которых бывший фаворит Анны Иоанновны едва не лишился странным способом. В 1740 году Бирон пал жертвой переворота, возглавленного энергичным Минихом, и считался герцогом Курляндским до такой степени формально, что императрица Елизавета Петровна сочла для себя (и для России) возможным подарить Курляндию сыну польского короля Августа III — Карлу. Екатерина II иронизировала по этому поводу: «Говорили, что во всяком деле есть только два способа, которые следует избрать — это быть справедливым или несправедливым. Обыкновенно корысть производит последнее. В деле о Курляндии было справедливым возвратить детям Бирона то, что им предназначалось от Бога и природы. Если же хотели следовать корысти, то долженствовало (признаюсь, что несправедливо) беречь Курляндию и изъять ее из-под власти Польши для присоединения к России. Кто бы после этого рассуждения сказал, что нашли третий способ, по которому учинена несправедливость без извлечения из этого и тени выгоды…»17 Мы для того приводим здесь пространную цитату, чтобы показать, что на глазах у Кутузова созидалась новая дипломатическая система России, где Россия впервые выступала не в роли «подручного» сильных европейских держав, а становилась самостоятельным игроком, преследовавшим свой собственный интерес. Любезность фраз скрывала твердость намерений. Екатерине II, дебютировавшей на международной арене в «польском вопросе», нужны были приверженцы — дипломаты, разделявшие ее взгляды, и воины, готовые их отстаивать с оружием в руках. Одним из них безоговорочно стал М. И. Кутузов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кутузов"

Книги похожие на "Кутузов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лидия Ивченко - Кутузов"

Отзывы читателей о книге "Кутузов", комментарии и мнения людей о произведении.