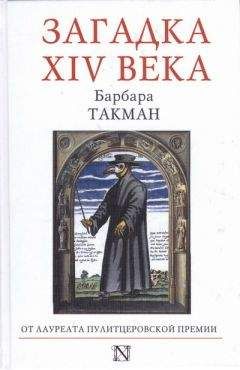

Барбара Такман - Загадка XIV века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Загадка XIV века"

Описание и краткое содержание "Загадка XIV века" читать бесплатно онлайн.

XIV век…

Одно из самых мрачных и загадочных столетий в европейской истории.

Время Столетней войны между Англией и Францией, «авиньонского пленения» пап и кровавой Жакерии.

Время «Черной смерти» — пандемии чумы 1348–1350 годов, унесшей треть населения Европы.

Время насилия и беззакония, голода и разорения, безверия и уныния.

Время, тайны которого знаменитая писательница Барбара Такман, дважды лауреат Пулитцеровской премии и автор «Августовских пушек», раскрывает читателю в своей уникальной книге!

В то же время начались выступления против притязаний папства на светскую власть. В 1324 году Марсилий Падуанский написал книгу «Защитник мира», в которой утверждал, что светская власть выше духовной, и ратовал за господство государства над церковью. В том же году автора вредной, крамольной книги отлучили от церкви. Двумя годами позже та же участь постигла Уильяма Оккама, английского францисканца, философа-номиналиста и сторонника интеллектуальной свободы. Он выступал против авторитарности церкви и защищал королевскую власть в ее борьбе с папством. После того как папа Иоанн XXII предал Оккама анафеме, тот обвинил папу в семнадцати заблуждениях и семи ересях.

Находились в разладе с церковью и средневековые предприниматели и дельцы, что обуславливалось негативным отношением церкви к предпринимательству и коммерции. Церковь утверждала, что деньги — зло, доход свыше минимально необходимого для поддержания дела — не что иное, как алчность, ростовщичество — тяжкий грех, а перепродажа приобретенных оптом товаров по более высокой цене воистину аморальна. Святой Иероним утверждал: «Купцы небогоугодны».

Предприниматели и купцы жили в повседневном грехе и в противоречии с церковным установлением продавать товары по «справедливой цене». Церковь полагала, что ремесло должно обеспечивать человеку лишь средства к существованию, а стоимость готовой продукции — слагаться из цены затраченного труда и стоимости сырья. Чтобы предприниматели не имели существенных преимуществ друг перед другом, им запрещалось использовать новые инструменты и технологии, продавать товары ниже установленной стоимости, работать при искусственном освещении, использовать в работе подмастерьев сверх необходимого, жену и малолетних детей, а также рекламировать или просто нахваливать собственную продукцию. Такие установления подавляли инициативу и были противны природе предпринимательства. Порицание технического прогресса и развития бизнеса приносило значительно больший вред, чем осуждение чувственного бытия человека.

Наибольшей активностью в сфере обращения денег в средневековье выделялось греховное ростовщичество, способствовавшее подготовке условий для возникновения капиталистического способа производства. Обществу были необходимы ссуды и инвестиции, а церковная доктрина их запрещала, но она была такой сложной для восприятия, что «даже умный человек» путался в ее положениях, а при необходимости находил для себя лазейку, чтобы ее обойти. Но главным образом ростовщичеством занимались евреи, выполнявшие, как считалось, грязную, нереспектабельную работу. Ростовщики взимали за ссуду процент, достигавший порой огромных размеров, не обращая внимания на усилия богословов и канонистов, знатоков церковного права, пытавшихся установить размер этого процента от десяти до двадцати годовых.

Грешили против церковных установлений также купцы, регулярно платившие штрафы за нарушение этих правил и поступавшие дальше, как прежде. Богатство Генуи и Венеции возникло благодаря активной торговле христиан с иноверцами, несмотря на запрещение церкви. В те времена ходило ироническое суждение: «Вряд ли можно себе представить сундук купца без изображения на нем дьявола». Видел ли сам купец дьявола, когда считал свои деньги, испытывал ли чувство вины, сказать затруднительно. Франциско Датини, купец из Прато, судя по его письмам, жил в постоянной тревоге за свое дело, но его озабоченность главным образом вызывалась утратой состояния, а не страхом перед Всевышним. Он, должно быть, стремился примирить дело с установками христианства, ибо на его гроссбухе было начертано: «Во имя Бога и прибыли».

Расслоение на богатых и бедных в средневековье стало крайне заметным. Получив контроль над сырьем и средствами производства, владельцы предприятий то и дело снижали зарплату работникам. Теперь бедняки считали их не защитниками, а своими врагами, библейскими богачами, которым уготован адский огонь. Но от этого легче не становилось. Они ощущали несправедливость и безжалостность мира, их окружавшего, и это чувство стало выливаться в бунтарство.

В средневековье считалось, что правители должны стоять на страже интересов народа, проводить требуемые реформы, облагать налогами как бедных, так и богатых. На практике выходило иначе. В восьмидесятые годы XIII столетия французский юрист Филипп де Бомануар писал, что «имели место акты насилия со стороны бедняков, ибо те полагали, что отстоять свои права можно лишь силой». Далее де Бомануар сообщал, что бедняки стали объединяться, отказываются работать за нищенскую зарплату и учиняют расправу над теми работниками, кто их не поддерживает. По мнению Бомануара, такие действия наносят вред обществу, ибо «общественные интересы не должны страдать от прекращения работы на производстве». Он предлагал строптивых работников арестовывать, сажать в тюрьму и штрафовать каждого на 60 су, как это принято за нарушение общественного порядка.

Наиболее значительные волнения наблюдались среди ткачей Фландрии. В средневековье текстильное производство было наиболее развито, и Фландрия стала главной ареной трений и разногласий в зарождавшемся капиталистическом обществе. В свое время объединенные общим ремеслом в гильдии, мастера, квалифицированные и неквалифицированные рабочие (подмастерья) разделились на хозяев и наемных рабочих. Гильдии превратились в корпорации, управлявшиеся предпринимателями, и рабочие в этих профессиональных объединениях не имели ни прав, ни голоса.

Крупные предприниматели брали в жены аристократок, вдобавок к своим городским домам покупали загородные поместья, влились во второе сословие и стали играть видную роль в городском самоуправлении. Они строили церкви, больницы, суконные ряды, мостили улицы, совершенствовали систему канализации. Но большую часть муниципальных расходов составляли поступления с налогов от продажи товаров широкого потребления — зерна, вина, пива, торфа, — что приводило к подорожанию такого рода товаров и перекладыванию всей суммы этих налогов на покупателей. Оказавшиеся у власти предприниматели поддерживали друг друга и всеми силами цеплялись за свои полномочия. Так, в Генте долгое время находились у власти тридцать девять предпринимателей, составлявшие три группы по тринадцать человек в каждой, сменявших ежегодно друг друга. Двенадцать магистратов, приходивших на смену друг другу три раза в году, управляли Аррасом. Власть в Руане принадлежала ста пэрам, наследственно управлявшим этим промышленным городом. Они назначали мэра и других важных должностных лиц. При удаче и известной напористости в городскую элиту могли влиться и предприниматели категорией ниже, а вот ремесленники не имели ни политических прав, ни надежды на лучшее будущее.

И все же многие люди находили себе утешение в повседневной обыденной жизни, пользуясь поддержкой товарищей. В средневековье люди жили тесными группами, являясь членами религиозных и рыцарских орденов, различных братств и союзов. Они не были одиноки. Даже женатые люди спали в одной комнате со своими детьми и слугами. Одинокую жизнь вели лишь отшельники и затворники. Если знатные люди становились членами рыцарских орденов, то простолюдины объединялись в братства по месту жительства или по роду занятий.

Члены братства простолюдинов, насчитывавшего от двадцати до ста человек, помогали друг другу в повседневных делах, совместно участвовали в религиозных обрядах и сообща развлекались. Они провожали до городских ворот своего сотоварища, отправившегося в паломничество, и хоронили того из собратьев, кто умирал. Если кто-то из них совершал преступление и был приговорен к смертной казни, остальные провожали его до эшафота. Если случалось, что кто-то из них утопал в реке, остальные три дня секли эту реку кнутами (однажды досталось неповинной Гаронне). Если член братства умирал должником, то остальные оплачивали его похороны, а потом помогали его семье. Парижские скорняки платили заболевшим членам своего братства 3 су в неделю во время их неработоспособности. Эти расходы покрывались членскими взносами, собиравшимися пропорционально доходам участников братств.

Члены таких союзов устраивали театральные представления, в которых играли сами, а также различные спортивные состязания с обязательными призами. По случаю они приглашали выступить по назревшей теме ораторов, а то и священников. По праздникам, усыпав цветами улицы и сами принарядившись, они организовывали процессии, впереди которых несли свой «штандарт», а также статую или образ святого, который им покровительствовал.

При возможности братства оказывали помощь церквям, выполняя различные строительные работы, а если им доводилось оплачивать художественную отделку, то они себя чувствовали покровителями искусств наравне со знатными и состоятельными людьми. Крепко стоявшие на ногах братства занимались благотворительностью: жертвовали деньги на содержание больниц, раздавали милостыню и съестные припасы бедным. Парижские бакалейщики оказывали помощь слепым, а торговцы мануфактурой — людям, угодившим в тюрьму.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Загадка XIV века"

Книги похожие на "Загадка XIV века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Барбара Такман - Загадка XIV века"

Отзывы читателей о книге "Загадка XIV века", комментарии и мнения людей о произведении.