Алексей Шишов - Кутузов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кутузов"

Описание и краткое содержание "Кутузов" читать бесплатно онлайн.

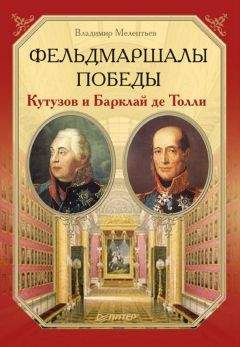

В преддверии празднования 200-летия Отечественной войны 1812 года фигура Михаила Илларионовича Кутузова привлекает к себе повышенный интерес. Историческая память народная всегда благодарна своим героям, кто бы они ни были. Когда речь заходит о «грозе 12-го», то сразу в памяти всплывают славные имена Петра Багратиона и Дениса Давыдова, Михаила Барклая-де-Толли и Матвея Платова, Дмитрия Дохтурова и Надежды Дуровой… Но первым в этом ряду первых всегда был, есть и будет Михаил Кутузов. «Спасителем России», светлейшим князем Смоленским, первым полным кавалером Военного императорского ордена Святого великомученика и победоносца Георгия вошел в отечественную историю великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. У него была сложная судьба, с ее взлетами и высочайшими опалами. И на страницах этой книги вновь и вновь оживают события тех далеких дней, когда на полях сражений решалась судьба России…

Получив монаршие разрешение убыть на лечение, М.И. Голенищев-Кутузов отправился в Берлин. Прекрасное знание немецкого языка сослужило ему хорошую службу. Помимо принятия медицинских процедур, он старался получше приглядеться к прусским военным порядкам, которые не раз в истории России пытались насадить в ее армии.

Затем последовало посещение Вены, где русский офицер не раз встречался и подолгу беседовал с престарелым фельдмаршалом Лаудоном, хорошо познавшим военное искусство полководца при короле Пруссии Фридрихе II Великом и отстаивавшим как военный теоретик кордонную стратегию.

Во время лечения за границей Кутузов кроме Пруссии и Австрии побывал также в Англии, Голландии и Италии. И всюду он интересовался современным состоянием военного дела: организацией европейских армий, их вооружением, уровнем военной науки, системой подготовки офицерских кадров, печатными трудами по кругу своих интересов.

Из-за границы в Санкт-Петербург М.И. Голенищев-Кутузов возвратился в начале 1777 года. Решение Военной коллегии от 3 апреля определило его ближайшее будущее: пятерых штаб-офицеров, в том числе и подполковника Тульского пехотного полка Михаила Голенищева-Кутузова, направляли к генерал-аншефу Г.А. Потемкину для их дальнейшего определения в службе по его личному усмотрению. В Новороссийской губернии в то время шло формирование новых гусарских и пикинерских полков, для которых требовались командные кадры.

Такое решение было объявлено Голенищеву-Кутузову 28 апреля. Исключив его из списков Тульского пехотного полка, Военная коллегия предписывала немедленно отправиться к Потемкину, в то время командующему всей легкой конницей и всеми иррегулярными войсками. Генерал-аншеф определил прибывшего к нему офицера, «излечившего рану на теплых водах», на свободную вакансию в Луганский пикинерский полк, сформированный как воинская часть в 1764 году.

Спустя ровно два месяца, 28 июня, высочайшим указом Екатерины II подполковник Михайла Голенищев-Кутузов производится в полковники. Ему было тогда 30 лет. А10 июля того же года он назначается командиром Луганского пикинерского полка.

Полковник Голенищев-Кутузов, вне всяких сомнений, с большой радостью принял командование полком. Пикинеры представляли собой вид легкой кавалерии, вооруженные саблей, пикой (отсюда их название) и карабином. Такие легкоконные полки были созданы в русской армии по инициативе самого Григория Потемкина, будущего всесильного светлейшего князя, генерал-фельдмаршала Потемкина-Таврического.

Наряду с казачьей конницей они как нельзя лучше были приспособлены к действиям в южных степях, по своей организации и боевому применению приближались к другому виду легкой конницы — гусарским полкам, которые в то время комплектовались из поселенцев на степном Юге России, создаваясь из бывших слободских и украинских казачьих полков. Пикинерский полк состоял из 10 эскадронов. Обер- и штаб-офицеры проходили тщательный отбор. Зачисление в такой полк делало офицера на ранг выше по сравнению с пехотным в той же должности.

Луганский пикинерский полк стоял в Новороссийской губернии (Малороссии), охватывавшей тогда Северное Причерноморье. Это была огромная, преимущественно степная территория, которую еще предстояло освоить в хозяйственном отношении, заселить, построить города и порты, проложить дороги, сделать полноправной частью державы.

По указу императрицы Екатерины II с 1764 года в Новороссийскую губернию вошли земли на запад от Днепра до реки Синюхи и границ с Польшей, на юге они граничили со степью — владениями Крымского ханства, где в крепостях стояли турецкие гарнизоны. Северное Причерноморье и Крым России еще предстояло завоевать.

Главными городами Новороссии являлись Новомиргород и крепость Святой Елизаветы. Земли на востоке от Днепра вдоль украинской укрепленной пограничной линии до станиц донского казачества, отделенных рекой Северский Донец, образовали Екатерининскую провинцию с главным городом Бахмутом и крепостью Белевской. Провинция подчинялась в административном отношении Новоросийской губернии.

В 1773 году по предложению Г.А. Потемкина, царского наместника в Астраханской, Новороссийской и Азовской губерниях и командующего над всеми войсками, поселенными в этих губерниях, состоялась новая административная реорганизация, утвержденная государыней. Новороссийская губерния разделилась: ее Бахмутский уезд с новоприобретенными землями образовали Азовскую губернию. К Новороссийской же губернии присоединилась Запорожская Сечь.

С января 1776 года Г.А. Потемкин осуществляет хозяйственное попечение в Новороссийской и Азовской губерниях. Екатерина II поручает своему фавориту «бережение» южной государственной границы — укрепление Днепровской линии на случай ожидавшейся войны с Блистательной Портой.

Выполняя столь ответственную задачу, Потемкин входит в непосредственное сотрудничество с П.А. Румянцевым, командовавшим войсками на Юге страны. Они направили в помощь нерешительному командующему Крымским корпусом генерал-поручику князю A.A. Прозоровскому деятельного помощника на случай возможных осложнений в Крыму. Выбор пал на генерал-майора A.B. Суворова.

После «первой екатерининской войны» с Оттоманской империей обстановка на южных российских границах и в Крыму стала быстро обостряться. Несмотря на подписание Кючук-Кайнарджийского мирного договора, согласно которому ханство, объединявшее Крым и земли на Тамани, в Прикубанье и Северной Таврии, было объявлено независимым от Стамбула, там постепенно вызревал очаг нового военного конфликта России с Турцией. «Крымская заноза» вновь давала о себе знать.

Основной причиной стала смена политического руководства в Крыму. Вместо хана Давлет-Гирея, стремившегося любыми способами восстановить протекторат Турции над ханством, его правителем при поддержке русских войск был избран Шагин-Гирей. Он ориентировался на Россию, но сторонников среди подданных имел немного.

Неудачные реформы, которые начал осуществлять Шагин-Гирей, вызвали недовольство среди татарского населения в Крыму и в Прикубанье и даже среди ханского окружения. В октябре 1777 года взбунтовалась личная ханская гвардия — бишлеи. Вскоре в огне восстания оказался весь Крым, волнения перекинулись на Тамань и Прикубанье, угрожая гарнизонам русских войск.

В такой непростой для России ситуации Г.А. Потемкин и П.А. Румянцев проявили предусмотрительность, послав на помощь князю Прозоровскому молодого генерала Суворова. По просьбе хана Шагин-Гирея, терявшего власть, Крымский и Кубанский корпуса под общим командованием A.B. Суворова восстановили прежний порядок на всей территории Крымского ханства.

Султанские власти через свою многочисленную агентуру пристально следили за развитием событий в Крыму, что не стало секретом для российского правительства. В Стамбуле вновь заговорили о новой священной войне против неверных, поскольку повод для нее представился. Примириться с потерей Крыма Турции было очень трудно.

Обстановку обострившихся российско-турецких отношений во многом разрядили действия генерал-майора A.B. Суворова, который в течение весны и лета предпринимал всяческие меры по защите Тамани и Прикубанья от возможных турецких десантов, где османы могли найти поддержку у местного мусульманского населения. Суворов так оценил свою деятельность в восточной части ханства, записав в автобиографии: «…По реке Кубани учредил линиею крепости и фельдшанцы (полевые укрепления. — А. Ш.) от Черного моря до Ставрополья и тем сократил неспокойствия закубанских и ногайских народов».

В том же году Суворов приступил к переселению христианской колонии греков и армян из Крыма в Приазовские степи во избежание угрозы жестокой расправы над ними османов в случае возникновения войны между Россией и Турцией. К тому же эта часть населения Крыма являлась главным поставщиком налогов в ханскую казну.

По поводу переселения 30-тысячной колонии христиан он ведет напряженные дипломатические переговоры с Шагин-Гиреем, противившимся их отправке из Крыма, поскольку этим резко подрывалась экономическая жизнь ханства.

Во избежание разрыва с благонадежным ханом российское командование строго соблюдает добровольность переселения. Тем самым оно твердо подтверждает верность договорным обязательствам России по отношению к Крымскому ханству Российской дипломатии приходится прилагать немало усилий для избежания новой войны с Блистательной Портой, могущество которой было еще значительным. Турция так и не решилась на военные действия со своим северным соседом, устремленным к берегам Черного моря. Стамбул был вынужден официально признать независимость Крымского ханства и законность избрания на бахчисарайский трон Шагин-Гирея. В свою очередь, Россия обещала вывести войска из Крыма и Кубани, это было выполнено в 1779 году.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кутузов"

Книги похожие на "Кутузов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Шишов - Кутузов"

Отзывы читателей о книге "Кутузов", комментарии и мнения людей о произведении.