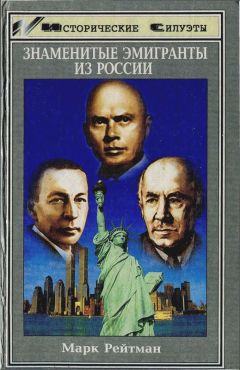

Марк Рейтман - Знаменитые эмигранты из России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Знаменитые эмигранты из России"

Описание и краткое содержание "Знаменитые эмигранты из России" читать бесплатно онлайн.

Игорь Сикорский, Юл Бриннер, Елена Блаватская. Владимир Набоков, Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, Василий Леонтьев — вот только часть звездных имен, вошедших в эту замечательную книгу. На долю этих людей выпала трудная судьба. Попав за рубеж, они оказались на грани выживания. Но сила воли, талант, вера в свои силы не дали им сломаться, а, наоборот, помогли подняться на., казалось бы, недосягаемую высоту и прославиться на весь мир. Воистину, человек может все, если очень захочет этого.

Об этом в увлекательной форме и рассказывает эта книга, раскрыв которую, Вы уже не сможете оторваться от нее.

Практически одновременно с концертом Рахманинов написал сюиту для двух фортепиано в четыре руки, посвятив ее А. Б. Гольденвейзеру. Летом же 1901 года была написана виолончельная соната, посвященная знаменитому виолончелисту А. Брандукову, другу композитора (соч. 19). Одним словом, Рахманинов вернулся к творческой жизни в полной мере.

А в 1902 году Сергей Васильевич просил руки Наташи Сатиной. Л. Д. Ростовцева вспоминает: «В один из наших приездов в Москву мы узнали радостную новость: Сережа женится на Наташе. Лучшей жены он не мог себе выбрать. Она любила его с детских лет и, можно сказать, выстрадала его. Она была умна, музыкальна и очень содержательна. Мы радовались за Сережу, зная, в какие надежные руки он попадает, и тому, что горячо нами любимый Сережа остается в нашей семье…».

Правда, Рахманинову пришлось обивать пороги официальных учреждений, чтобы добиться разрешения на брак, ведь они с Наташей были двоюродными братом и сестрой, а в то время в России браки между такими родственниками были запрещены. Сергей Васильевич, однако, оказался очень настойчивым, и разрешение в конце концов было получено. Было и еще одно препятствие: Рахманинов не ходил в церковь и не исповедался, а без справки об исповеди священник не имел права венчать. Эту трудность также удалось преодолеть, один только Бог знает, как.

Молодые обвенчались и отправились в свадебное путешествие в Швейцарию, где и провели лето. «Здесь природа очень красива и чудный воздух», — писал Рахманинов Морозову. В Швейцарии Рахманинов заканчивает несколько романсов и кантату «Весна».

В 1903 году у Рахманиновых родилась дочь Ирина. Сергей Васильевич оказался очень любящим и заботливым отцом. Из воспоминаний Л. Д. Ростовцевой: «Он помнил свое детство, помнил, как мало видел ласки и заботы со стороны своих родителей, и дал себе слово, что его дети будут всегда окружены самой горячей любовью и вниманием».

Осенью 1903 года Сергей Васильевич закончил оперу «Скупой рыцарь» на текст Пушкина. Несколько позже, летом 1904 года, он уже работал над следующей своей оперой «Франческа да Римини». Собственно, начата эта опера была почти пятью годами раньше. Еще в 1898 году Рахманинов писал П. И. Чайковскому относительно либретто к этой опере; одна из сцен (сцена Паоло и Франчески) написана была уже в 1900 году.

В 1904 году Рахманинов снова начинает работать в Театре, но на этот раз уже в Большом. Проработал он там всего два сезона, с 1904 по 1906 год, но работа эта очень много ему дала. Тогда же в Большой театр пришли работать и Шаляпин, и несколько других выдающихся артистов.

Нужно отметить, что приход Рахманинова в Большой театр весьма благотворно сказался на музыкальной стороне дела. В то время дирижером в театре был Альтани, который не способен был раскрыть истинную глубину многих исполняемых здесь произведений. Рахманинов принес сюда свежую струю, став создателем новых традиций в истолковании русской оперы. Что интересно, за время своей работы в Большом театре он ни разу не дирижировал ни одной иностранной оперой, исполняя лишь русские классические. Новую жизнь обрели «Иван Сусанин» Глинки, «Борис Годунов» Мусоргского, «Русалка» Даргомыжского, «Князь Игорь» Бородина, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского. Здесь же Сергей Васильевич исполнил две собственные оперы: «Скупого рыцаря» и «Франческу да Римини» (было это в 1906 году).

Особо следует отметить работу Рахманинова над «Иваном Сусаниным» Глинки. Местами он восстановил подлинный авторский текст, который в предыдущей трактовке был изменен. Иначе, более трагично и значительно стала исполняться увертюра. Пересмотрен был темп танцев в польском акте. Все в совокупности попросту вернуло опере то, что вкладывал в нее сам автор.

Рахманинов сделал и еще одно нововведение: раньше дирижер помещался прямо перед сценой, спиной к музыкантам. Таким образом во время спектакля он мог видеть лишь то, что происходит на сцене. Рахманинов переместил дирижерский пульт ближе к зрительному залу, так что теперь дирижер видел и сцену, и оркестр.

На первых порах артисты побаивались нового дирижера: он был очень строг и требователен, общался со всеми весьма официально, так сказать, «держал дистанцию». Но очень скоро его талант, справедливость и беспристрастность были оценены; им начали восхищаться. С ним было очень интересно работать, работа стала по-настоящему творческой. С первых дней своего пребывания в Большом Рахманинов ввел новый порядок: теперь каждый певец должен был проходить свои партии вместе с дирижером, раньше такого не было.

А в стране тем временем ситуация накалялась: наступил 1905 год. Сергей Васильевич никогда особенно не интересовался политикой и не стремился в ней разобраться, тем не менее, как и всякий порядочный человек, он составил собственное мнение о происходящем. Здесь следует упомянуть о том, что его тетка, Варвара Аркадьевна, была близка к одной из подпольных организаций. Есть предположение, что, будучи близкой к благотворительному тюремному комитету, она принимала участие в организации побегов заключенных. А вот то обстоятельство, что ей поручили хранение запрещенной литературы, это уже не просто предположение: одна из конспиративных квартир находилась по соседству с ее собственной квартирой, в ней жил приятель ее сына; оттуда ей и приносили эту литературу, которую она прятала у себя. Рахманинов, естественно, в этой деятельности никакого участия не принимал, но, разумеется, прекрасно понимал, что здесь происходит. В 1905 году ему довелось наблюдать один из эпизодов расправы казаков над демонстрантами, зрелище это произвело на него удручающее впечатление. Пожалуй, образ мыслей Рахманинова можно считать попросту либеральным: он сочувствовал политическим заключенным и периодически выражал возмущение политикой Государственной Думы. А через десяток с лишним лет (а именно в 1919 году) Рахманинов говорил: «Царь делал не много такого, что могло бы способствовать развитию музыки. Вспомним, что в большинстве великие русские композиторы вынуждены были сочинять музыку между делом, а средства к существованию добывать другой работой. Последнего царя — Николая — редко видели на концертах, и он почти совсем не интересовался достижениями в области музыки своей страны». Добавим, однако, что у русского царя, как и у всякого человека, был свой круг интересов, а также множество проблем, которые нужно было разрешать. Вряд ли можно надеяться, что правитель будет интересоваться всем, что только есть в государстве, так всегда было и так всегда будет.

На события 1905 года Рахманинов откликнулся на свой лад: он включил в свой репертуар «Дубинушку» в обработке Римского-Корсакова. Песня эта была тогда очень популярной и считалась революционной. Точнее, таковым было намерение Сергея Васильевича (он писал об этом Римскому-Корсакову в 1906 году), оно так и осталось неосуществленным, поскольку Рахманинов отправился за границу.

Итак, после революционных событий 1905–1907 годов в стране наступил период реакции. Это чрезвычайно отрицательно сказывалось на развитии искусства в целом и музыки в частности. В этот период в российском искусстве прочно утвердился модернизм, имеющий, безусловно, свою прелесть, но не принимаемый самим Рахманиновым всерьез.

Пробольшевистски настроенные деятели искусства высказывались на предмет этого течения весьма резко. Горький, например, заявлял, что десятилетие 1907–1917 годов заслуживает имени самого позорного и самого бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции, когда после революции 1905 года значительная часть интеллигенции отвернулась от революции, скатилась в болото реакционной мистики и порнографии, провозгласила безыдейность своим знаменем. Сказано чрезвычайно резко, но следует учесть, что терпимость — одна из самых редких добродетелей на свете. Итак, провозглашен был лозунг «искусство ради искусства», на первое место выводилась красота формы в ущерб содержанию. Это стало приметой времени. Мариэтта Шагинян скажет позже: «Было душно, как перед грозой, время казалось остановившимся, внеисторичным. В воздухе, в настроении общества были ожидание, страстная потребность, чтобы произошло нечто и чтобы ритм времени, движение истории вновь стали ощутимыми. Люди искусства и учащаяся молодежь становились неврастениками, болели глубоким внутренним кризисом».

Модернизм очень быстро становился чуть ли не преобладающим течением в музыке. Мистическими замыслами увлекается Скрябин, в сарказм и проформу уходит Прокофьев. В русской музыке в этот период, пожалуй, всего три композитора— Танеев, Глазунов и Рахманинов — продолжают реалистическую линию в своем творчестве. Рахманинов, правда, тоже не чуждался новых веяний, но они носили у него лишь характер экспериментов, сам он, как правило, оставался ими недоволен.

Как ни странно, несмотря на царившую в России атмосферу неопределенности и всеобщей потерянности, именно Рахманинов очень скоро становится кумиром москвичей, особенно молодежи. В эти годы (перед первой мировой войной) Рахманинов очень напряженно работает, много сочиняет, дает концерты. Выступления его не просто успешны, ему устраивают овации и буквально осыпают цветами. Оживились и критики. Пресса также разделилась на два лагеря: одна часть отстаивала модернистские тенденции, другая же отстаивала право реализма на приоритет. Сторонники как одного, так и другого лагеря друг с другом особенно не церемонились, как это водится у газетчиков. Рахманинов же и его популярность оказались весьма подходящим яблоком раздора, прекрасной темой для полемики. В одной из своих статей о Рахманинове Мариэтта Шагинян упоминает об этом разгуле журналистско-критических страстей: «Бесстрастного взгляда на музыку Рахманинова нет», — читаем мы в одной из критических статей того времени. В ненависти, с которой некоторые критики относятся к Рахманинову, считает автор, «есть что-то подозрительное, — слишком истерическое, слишком теряющее хладнокровие».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Знаменитые эмигранты из России"

Книги похожие на "Знаменитые эмигранты из России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Марк Рейтман - Знаменитые эмигранты из России"

Отзывы читателей о книге "Знаменитые эмигранты из России", комментарии и мнения людей о произведении.