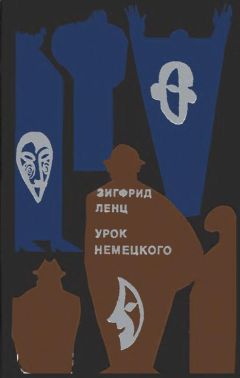

Зигфрид Ленц - Урок немецкого

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Урок немецкого"

Описание и краткое содержание "Урок немецкого" читать бесплатно онлайн.

Талантливый представитель молодого послевоенного поколения немецких писателей, Зигфрид Ленц давно уже известен у себя на родине. Для ведущих жанров его творчества характерно обращение к острым социальным, психологическим и философским проблемам, связанным с осознанием уроков недавней немецкой истории. "Урок немецкого", последний и самый крупный роман Зигфрида Ленца, продолжает именно эту линию его творчества, знакомит нас с Зигфридом Ленцем в его главном писательском облике. И действительно — он знакомит нас с Ленцем, достигшим поры настоящей художественной зрелости. Во всяком случае он вполне оправдывает ту славу, которую принес своему автору, впервые сделав имя Зигфрида Ленца широко известным за пределами его родины как имя мастера большой прозы.

Еще одним подтверждением существования и безусловности этих гуманистических критериев и служит история ругбюльского постового. История человека, переступившего в своем служении нацистскому долгу через самого себя, предавшего высший и исходный долг всякого человека — быть и оставаться в любых ситуациях прежде всего Человеком, история личности, расплатившейся за эту измену потерей самой себя. Исчезновением высшей радости, доступной человеку, — чувствовать себя человеком среди людей, быть нужным им и нуждаться в них.

С утверждением этих же гуманистических принципов связаны и образы двух самых обаятельных героев Зигфрида Ленца. Образ художника Макса Людвига Нансена, о контрастной противоположности которого образу Йенса Оле Йепсена мы уже говорили. И конечно же, образ самого Зигги Йепсена — юного Зигги, которого Зигфрид Ленц не так уж, видимо, случайно сделал своим тезкой.

5Образ Зигги — поразительное создание немецкого художника. Поразительное по душевной подлинности и свежести, по глубокому и тонкому лиризму, по какой-то пронзительной, щемящей ноте горестной, тоскующей и вместе стойкой человечности.

Наблюдательный читатель, возможно, отметит его родство с некоторыми героями Г. Бёлля и прежде всего, конечно, с юным героем повести Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Но если и можно говорить здесь о некоторых следах непосредственного литературного влияния, а не просто о едином русле художнических поисков, все равно Зигги занимает в этом ряду свое, особое, отнюдь не эпигонское место. По человеческой, да и по художественной наполненности это образ, обладающий собственной значительностью, вполне самобытный. Как и вообще по-настоящему значителен и самобытен весь этот превосходный роман в целом — роман, которым Зигфрид Ленц доказал не только то, что он стал мастером подлинно высокого класса, свободно владеющим самой сложной литературной техникой. И даже не только то, что ему дан действительно крупный художнический дар. Он доказал, что обладает и духовными возможностями большого писателя. Его Зигги — это действительно целый мир, и то, что большой, долгий роман Зигфрида Ленца читается от начала до конца с таким неспадающим напряжением, во многом обеспечено, конечно, доверием, которое сразу же возникает к юному автору «штрафного сочинения», а также тем интересом к его внутреннему миру, той потребностью войти в этот мир, которые становятся все более глубокими и настойчивыми по мере чтения романа.

Перед нами раскрывается мир души, разительно, редкостно одаренной, — вот первое, хотя, может быть, и не самое главное, что должно здесь сказать, потому что именно с этого ощущения и, если можно так выразиться, с ощущения подлинности этого ощущения начинается наша вера в Зигги как в живое лицо и наше человеческое доверие к нему. Будь иначе, он просто превратился бы для нас в условную фигуру, которая только делает вид, что водит пером, тогда как пишет за нее автор.

Причем самое удивительное здесь, пожалуй, в том, что автор сумел заставить нас поверить в безусловную принадлежность Зигги даже самой этой интонации, самого этого слога — слога, в котором вовсе не чувствуешь никакого специального изобразительного «подстраивания» под какой-либо специфический языковой колорит, под юношеский жаргон, сленг и т. п. Напротив, с самого начала этот слог открыто и безбоязненно заявляет о своей отданности законам подлинно художественной, литературной речи — со всем богатством ее выразительных возможностей, со всей искусностью, а порой даже изысканностью ее пластики и ее ритма, со всей изощренностью ее интонационной нюансировки!.. И тем не менее мы действительно не чувствуем в этом никакой условности, хотя и понимаем ее, и мастерский этот роман действительно воспринимается как бы написанным рукой Зигги—» более того, с ощущением, что иначе Зигги и не мог написать.

Естественность этого ощущения поддерживается, конечно, тем, что одаренность Зигги, эту специфическую константу его личности, мы распознаем буквально во всем — не только в стиле, но и в том, как он видит мир, как чувствует и понимает живопись, в его детских играх и фантазиях и в его острой наблюдательности, в интенсивности его внутренней жизни и в его молчаливой скрытности.

Но прежде всего, конечно, в его нравственной талантливости. Это — главное в Зигги, и именно здесь прежде всего и происходит сопряжение его образа с ведущей темой романа — темой нравственных критериев человека, темой гуманизма.

Перед нами мир души, до болезненности чуткой к тончайшим граням добра и зла, безошибочно точной в своих реакциях на еле слышную фальшь и самый робкий, едва различимый проблеск правды и человечности. И тут же, рядом, в неразложимом единстве с этой остротой непосредственного нравственного чувства, с этой первозданной, поистине детской его свежестью и чистотой — такая усталость, столько горечи, сарказма, иронии, столько едкой злости в описаниях и характеристиках представителей рода людского, такая способность смотреть на них извне, с иронически отстраненной, скептической улыбкой понимания их истинной цены… Все это впору, казалось бы, разве лишь много пожившему, отчаянно уставшему от этой жизни человеку.

Бедная, беззащитная душа, смертельно раненная злом, ненавистью и бесчеловечностью окружающего ее мира? Но нет, не такая уж бедная, не так уж он беззащитен, этот маленький упрямец, которого не свернешь с пути никакими силами.

Да, положению его не позавидуешь — ни в прошлом, ни теперь, в этом образцово-показательном заведении для трудновоспитуемых несовершеннолетних, где царят такие «мягкие», такие «гуманные», такие современные методы социальной дрессировки подопытных человеческих особей. Да, мир этот успел довести его уже и до болезни, до той самой «фобии Йепсена», которую в других вариантах, под другими именами и символами приходится изучать в наш век не одному только Вольфгангу Макенроту и на примерах не менее печальных и знаменательных, чем случай Зигги.

И все же есть в нем — и до болезни, и даже в самой его болезни — тот неподатливый, упругий духовный стержень, что дает ему устойчивость и силу перед лицом любого насилия — даже тогда, когда усталость и отчаяние лишают его, казалось бы, уже всяких сил. Он еще только ищет свой путь, но он хорошо знает, в каком направлении его искать. Он знал это даже мальчишкой, даже тогда, когда в глюзерупской гимназии было задано сочинение «На кого я хочу походить», и маленький Зигги, дабы избавить себя от оценок близких людей, придумал «из кусочков» собственный символический идеал, некоего Хейнца Мартенса. Того самого Мартенса, что в резиновых сапогах и с сигнальной ракетницей в руке отправился на пустынный остров Кааге, ставший излюбленным местом учебных бомбометаний для английских летчиков, — отправился, чтобы защитить гнездующихся там птиц, подавая летчикам сигнал за сигналом: внимание, остров обитаем, здесь — живая жизнь!..

Конечно, скажем мы, этого слишком мало для сколько-нибудь серьезной социальной или политической программы действий. Это верно.

Но, во-первых, стоит ли обязательно требовать такую программу от Зигги, у которого еще вся жизнь впереди?

А во-вторых, хотя этого и мало, но так ли уж вместе с тем и мало? Так ли мало, если и вообще о позитивной программе речь может идти только тогда, когда имеется в виду защита жизни, а не смерти, добра, а не жестокости, правды, а не лжи?

Во всяком случае, для Зигги Йепсена этих исходных ориентиров жизненного выбора оказалось достаточно, чтобы он сумел понять то, что понял по выполнении своего штрафного урока, в те дни, когда готовился покинуть навсегда свой тюремный остров. Он понял, что, куда бы он ни поехал, где бы ни оказался, он никуда не уйдет от своего Ругбюля, от его вопросов, от ответственности за него. «Окруженный знакомыми лицами, осаждаемый воспоминаниями, перенасыщенный событиями в моем родном краю, я знаю, что мне делать… Потерплю крушение на Ругбюле? Пожалуй, это можно и так назвать».

Что ж, другая, более уверенная, менее ироничная формула отдавала бы, пожалуй, в устах тогдашнего Зигги слишком большим самомнением, вовсе ему не свойственным. Что мог он знать тогда о своих тетрадях, о том, чего они стоят? Он мог ведь отдать их и директору Гимпелю, и подарить сестре, и бросить в костер или продать на вес, как старую бумагу. «Возможности? Есть еще возможности. Только удастся ли их осуществить?»

Но теперь, когда сочинение его перед нами, когда возможности эти осуществились, ситуация уже другая, и мы можем засвидетельствовать: нет, крушения не произошло. Вот он, Ругбюль, со всеми его обитателями — он стоит перед нашими глазами, мы только что побывали в нем, и он задал нам столько вопросов, что навсегда останется в нас. А это ведь не такая уж малость, не правда ли?

Если же кто считает иначе, пусть попробует каким угодно количеством слов и понятий передать то, что он увидел, побывав в Ругбюле, или хотя бы перечислить все вопросы, которые Ругбюль нам задал. Мы благоразумно ограничились хотя бы некоторыми. А учитывая, что любая, даже самая глубокая формула всегда бедна, однолинейна, всегда приблизительна в передаче той живой полноты и сложности, что доступна образам искусства, мы вполне будем удовлетворены, если наши частичные формулы, в которых мы попытались передать некоторые впечатления от знакомства с Зигги Йепсеном и его Ругбюлем, будут хотя бы тоже верны.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Урок немецкого"

Книги похожие на "Урок немецкого" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зигфрид Ленц - Урок немецкого"

Отзывы читателей о книге "Урок немецкого", комментарии и мнения людей о произведении.