Александр Лавров - Андрей Белый

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

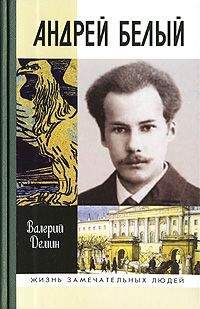

Описание книги "Андрей Белый"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый" читать бесплатно онлайн.

В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.

Библиографические указатели литературы об Андрее Белом сообщают, что настоящее имя автора цитированной статьи — Е. М. Эпштейн[433]. Источник этой атрибуции — «Словарь псевдонимов» И. Ф. Масанова, в котором как носитель псевдонима «Г. Танин» обозначен некто «Эпштейн, Е. М., журналист» (более подробных сведений об этом авторе не дается), с отсылкой к двум номерам газеты «Известия», якобы дающим основание для такой идентификации и на деле оказывающимся основанием мнимым[434]. Подлинного автора статьи о «Петербурге», а также и ряда других аналогичных критических опытов установил Р. Д. Тименчик на основании сведений, полученных от дочери человека, печатавшегося в дореволюционные годы под псевдонимом «Г. Танин»[435]. Им был выпускник Политехнического института и банковский служащий Гирш (Григорий Викторович) Рочко (1886–1959). «Григорий Рочко, — свидетельствует А. З. Штейнберг, — служил в московском банке и был большим поклонником Василия Васильевича Розанова. Когда появилась, кажется в 13-ом году, „Песнь песней“ с введением Розанова[436], Рочко написал ему восторженное письмо, но прибавил, что очень удивлен тем, что Розанов не заметил современности библейской поэзии. Розанов был потрясен критикой неизвестного автора: „Скажите мне, кто вы и чем занимаетесь? Вы же поэт, мой дорогой. Напишите и расскажите мне побольше о себе“. А „дорогой поэт“ ответил Розанову, что он всего-навсего служащий банка. Однако в известном смысле письмо Розанова определило судьбу Григория Рочко. Он стал делить свое время между работой в сфере финансов и литературой. Рочко стал сотрудником „Русских Ведомостей“ и писал рецензии на поэзию»[437].

«Р. (талантливый еврей в Москве) <…> (незнакомы лично)» упомянут в розановских «Опавших листьях» (Короб второй и последний, 1915), там же одна из записей сопровождается пометой: «(ночью в постели, читая письмо еврея Р-чко)»[438]. В конце 1912 г. Розанов отрекомендовал своего корреспондента М. О. Гершензону: «Я узнал молодого поэта по фантазиям, по слогу, — по прекрасным воззрениям: — который хочет писать. <…> Хотя он не высказывал желания познакомиться с Вами (он вообще застенчив), но мне самому захотелось, чтобы Вы познакомились с ним. Простите меня за навязчивость: но пусть к Вам течет все талантливое. Зовут его: Григорий Викторович Рочко»[439]. Это знакомство состоялось. «Рочко был у меня, — сообщал Гершензон Розанову 6 января 1913 г., — потом принес свои две статьи. У него, по-моему, сильный писательский темперамент, он мыслит своей головой, и ярко. Беда его в том, что у него, как у мухи, сто глаз; а чтобы быть большим писателем, надо ослепнуть на 98 глаз, и чтобы осталось только два, больших, как у бегущего паровоза ночью»[440].

Опасения Гершензона относительно перспектив дальнейшего внутреннего развития Рочко оправдались: недюжинный ум, хорошие литературные задатки, острота наблюдений и проницательность суждений, не подкрепленные концентрацией творческого сознания в определенном им самим направлении, оказались в совокупности недостаточным основанием для полноценного раскрытия писательской индивидуальности. Судьба Рочко в литературе так и не сложилась в последовательно прослеживаемую линию, ее можно уловить лишь по немногим пунктирным чертам. Заметнее всего этот пунктир — в годы, когда был опубликован отзыв Рочко о «Петербурге». Работы Г. Танина печатались тогда во вполне респектабельных столичных изданиях — в «Ежемесячном Журнале», где была помещена его статья «Творчество Бунина» (1914. № 2); в «Русской Мысли» (статьи «Движение и символ» в № 12 за 1915 г. и «Чаяние свободы» — в № 7 за 1913 г., последняя — под настоящей фамилией); в русско-еврейском журнале «Новый Путь» (1916. № 11/12, 21); в московских «Русских Ведомостях», опубликовавших, в частности, его обзор новейших поэтических книг, свидетельствовавших об эпидемическом «стихоизвержении» («Стихи» // 1914. № 35, 12 февраля. С. 8), статьи об урбанистическом начале в современной литературе («Город и поэзия» // 1913. № 188, 15 августа. С. 3) и о социально-психологической подоплеке повсеместного интереса к условному театру, к призрачному миру масок и символических типов («Прятки» // 1913. № 161, 13 июля. С. 3); наконец, в той же «Речи», где увидела свет статья о «Петербурге», были опубликованы размышления того же автора, весьма критические, об эстетических особенностях символистской драмы и универсалистском мировидении символистов в целом («Бесплодное созерцание» // 1914. № 182, 7 июля. С. 3) и отзыв о романе Г. Чулкова «Сатана» («Винегрет» // 1914. № 175, 30 июня. С. 3). В пореволюционные годы Г. Танин — мыслитель и литературный обозреватель — исчез со страниц печати, но появился Г. Рочко — поэт, выпустивший в свет единственную книгу стихов («Ночью»), которая прошла незамеченной, однако вызвала энтузиастическую оценку К. Чуковского, рекомендовавшего этот сборник и его автора издательству «Радуга»: «…он талантлив исключительно — сверх нормы. Я прочитал его стихи вслух — и полюбил его большое дарование»[441]. Заявивший в одном из стихотворений: «Я чувствую конец сильнее, чем начало»[442], — Рочко всей совокупностью своих поэтических опытов, их проблематикой и стилевыми приемами, демонстрировал — негромко, но уверенно — свой духовно-психологический пассеизм, особенно дерзкий и вызывающий на фоне преобладающей словесной звукописи первых советских лет, и верность традициям символистско-акмеистической культуры стихотворчества:

Дворянское гнездо покинуто навеки.

Для Лизы настают молитвенные дни…

Послушницы младой опущенные веки

И монастырские, холодные огни.

Отныне лишь одно — сгоранье теплой плоти

Под сводом гробовым, на восковых свечах,

При звуках литургий, блестящей позолоте,

И в келье мертвенной при гаснущих лучах.

Прозрачнее лицо. Конец настал упорный

Запрету и любви, и замер тайный крик.

Лишь ладан и покой, — дух гибели тлетворной —

И страшным торжеством сияет темный лик[443].

Некоторые стихи книги, отчасти напоминающие хрестоматийные образцы и, возможно, осознанно на них ориентированные, в то же время заключают в себе безусловно исповедальные признания:

О жизни, убегающей с закатом,

О вестниках, упавших с белых гор,

О демоне, надменном и крылатом,

Издалека вонзающем свой взор;

О шевеливших круг мой беспокойный,

О возвещавших, но ушедших в даль,

О женщине и пламенной и стройной —

Позыв души, последняя печаль.

Я пел мечту и славословил время.

Дыханье чуя, сам я не дышал.

И жизнь моя, созревшая, как бремя,

Из призраков, которых я соткал[444].

Последующие жизненные вехи Г. В. Рочко вполне совпадают с теми, которыми отмечены биографии многих «бывших» литераторов, больших и малых, не сумевших или не захотевших расстаться со «страной Советов»: арест в 1930 г., 5 лет тюрьмы, последующая ссылка, возвращение в Москву лишь после войны[445]. Последняя пунктирная черточка в литературной биографии Рочко связана с журналом «Новый мир»: по свидетельству В. Я. Лакшина (дневниковая запись от 20 сентября 1956 г.), Твардовский «откопал какого-то Рочко, старика-поэта»[446]. Публикаций неведомого автора в «Новом мире» (в частности, его «Воспоминаний „попутчика“»), однако, не последовало.

Андрей Белый между Конрадом и Честертоном

Джозеф Конрад (1857–1924), классик английской литературы и поляк по национальности, родившийся в Бердичеве или близ этого города, на территории современной Украины, в семье поэта-романтика и участника польского национально-освободительного движения Аполло Коженёвского, провел первые десять лет своей жизни на территории Российской империи. Он всегда стойко ненавидел страну, поработившую его родину, одновременно выказывая столь же стойкий интерес к специфически российским проблемам, образам и ситуациям. Наиболее полно этот интерес воплотился в его романе «Глазами Запада» (или «На взгляд Запада»; «Under Western Eyes», 1911), в котором исследователи вполне обоснованно обнаруживают развитие тем весьма нелюбимого Конрадом Достоевского, восходящих к «Преступлению и наказанию» и «Бесам». Действие романа разворачивается в Петербурге и в Женеве, в среде русской революционной эмиграции; главные сюжетные вехи: террористический акт (убийство студентом министра внутренних дел); выдача жандармам исполнителя акта, которую осуществляет его товарищ по университету; вербовка последнего охранкой и его проникновение, под видом преследуемого российскими властями террориста, в высший круг политических эмигрантов-заговорщиков; последующее саморазоблачение несостоявшегося провокатора. Большинство представителей революционной элиты изображено в романе весьма нелицеприятно, под некоторыми памфлетно очерченными личинами угадываются реальные прототипы (в частности, в образе брутального толстяка Никиты, убийцы жандармов и полицейских агентов, оказавшегося изменником и шпионом, прозрачно обрисован разоблаченный к тому времени знаменитый провокатор Е. Ф. Азеф). Вся история излагается от лица повествователя, который постоянно указывает на эмоционально-психологическую и нравственную дистанцию, отделяющую его от объектов изображения: «… безмолвный свидетель русских дел, развертывающихся со всею своей беспощадной восточной логикой перед моими западноевропейскими глазами»[447].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый"

Книги похожие на "Андрей Белый" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Лавров - Андрей Белый"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый", комментарии и мнения людей о произведении.